第54回午前第11問の類似問題

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

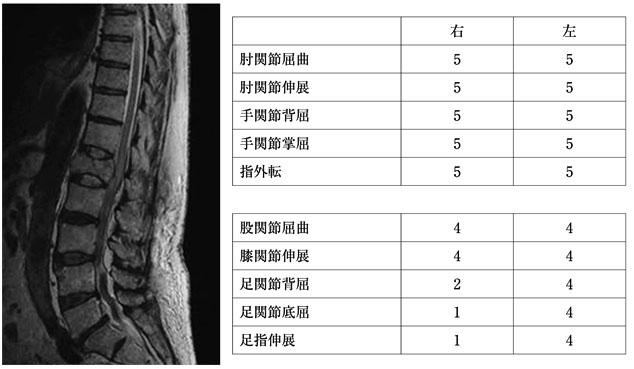

第47回午後:第11問

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。同日、脊椎固定術を行い、リハビリテーションを開始した。受傷3か月後のMMTによる筋力を表に示す。この時点で、下肢に使用する装具として適切なのはどれか。

1: MSH-KAFO

2: 右KAFO

3: 右KO

4: 右AFO

5: 右足底装具

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第15問

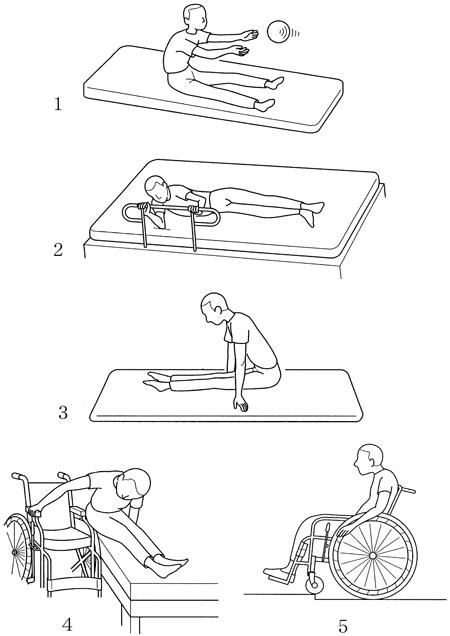

20歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)。受傷後6か月経過。理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第52問

12歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。四つ這いは不可能である。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 肩関節の自動運動による関節可動域の改善

2: 肘および手指のストレッチングによる拘縮の予防

3: 椅子の工夫による座位姿勢の保持

4: パソコンによるコミュニケーション手段の確保

5: 学業や創作活動による活動量の維持

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第42問

高齢者の脊椎圧迫骨折の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 急性期は下肢の等尺性訓練を行う。

2: 早期離床を促す。

3: 股関節の伸筋を主に強化する。

4: 体幹筋は腹筋を主に強化する。

5: 体幹装具で座位訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第43問

脳卒中片麻痺の機能障害(impairment)に対する理学療法はどれか。

1: 歩行訓練

2: 関節拘縮の改善

3: 利き手の交換

4: 補装具の使用

5: 環境の改善

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

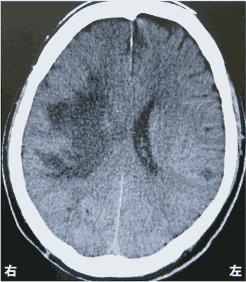

第47回午後:第8問

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

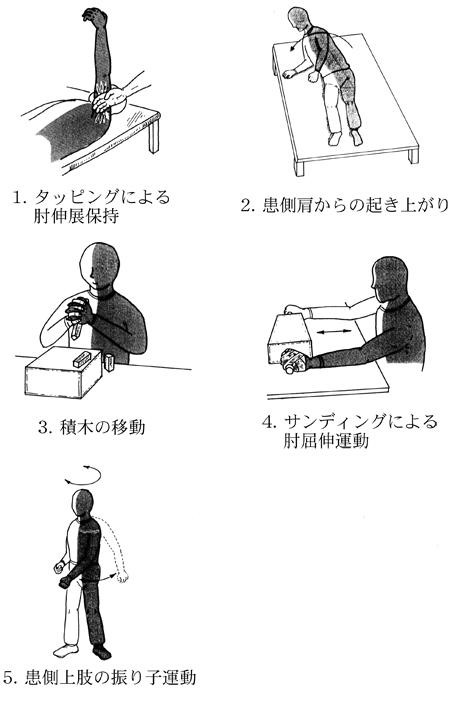

第51回午前:第7問

56歳の女性。右利き。脳出血で右片麻痺となり、保存的療法にて発症後7日が経過した。意識は清明。右上肢および手指はBrunnstrom法ステージⅠ。右肩関節に軽度の亜脱臼を認めるが、疼痛や浮腫はない。現時点でこの患者の右上肢に行う治療として最も適切なのはどれか。

1: 筋再教育訓練

2: 利き手交換訓練

3: 間欠的機械圧迫

4: 渦流浴

5: パンケーキ型装具装着

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第7問

60歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後1か月経過。認知機能や感覚機能に問題はない。ブルンストローム法ステージは上肢II、下肢V。上肢運動機能の回復促進で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第11問

5歳の男児。脳性麻痺。麻痺のタイプは痙直型両麻痺であり、図のように両手支持なしで座ることができる。この児で骨盤後傾を修正し、座位姿勢の改善を図るために最もストレッチが必要な筋はどれか。

1: ハムストリングス

2: 大腿筋膜張筋

3: 大腿直筋

4: 前脛骨筋

5: 薄筋

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第54問

普通型車椅子の使用について誤っているのはどれか。

1: 上腕三頭筋の筋力低下では手をハンドリムに押しつける力が弱くなる。

2: 対麻痺患者は上腕二頭筋と長橈側手根伸筋を主動筋として駆動する。

3: 緩いスロープをバックで降りながらキャスター上げの訓練をする。

4: 段差の降りを介助する場合は後進が安全である。

5: 頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者は屋外移動が自立できる。

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第68問

適切でない組合せはどれか。

1: 伸展パターンの強い痙直型脳性麻痺児-床に腰をおろした更衣指導

2: 非対称性姿勢の強いアテトーゼ型脳性麻痺児-正中位保持での食事指導

3: 筋緊張の低いダウン症児-前傾したバランスボードを用いた立位での遊び

4: 点頭てんかん児-電動車椅子の操作指導

5: 体幹変形を生じた重症心身障害児-座位保持装置の使用

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第20問

30歳の男性。統合失調症。3週前に工場で働き始めた。外来作業療法ではパソコンを使用した認知リハビリテーションを継続している。ある時、同じ作業療法に参加する2人の患者から同時に用事を頼まれ、混乱した様子で相談に来た。この患者の職場における行動で最もみられる可能性があるのはどれか。

1: 挨拶ができない。

2: 心気的な訴えが多い。

3: 体力がなく疲れやすい。

4: すぐに仕事に飽きてしまう。

5: 仕事の段取りがつけられない。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者が職場で最もみられる可能性がある問題行動を考える必要があります。患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、仕事の段取りがつけられないことが最も可能性が高いと考えられます。

- 挨拶ができないという問題は、遂行機能との直接的関連はなく、この患者の職場でみられる問題行動としては考えにくいです。

- 心気的な訴えが多いという問題は、問題文に記載がないため、この患者の職場での問題行動としては可能性が低いです。

- 体力がなく疲れやすいという問題は、患者が工場勤務に加えて外来作業療法にも通院できていることから、体力の低下が生じているとは考えにくいです。

- すぐに仕事に飽きてしまうという問題は、患者が少なくとも3週間は工場勤務ができていることから、最もみられる可能性のある職場での問題行動とは考えにくいです。

- 仕事の段取りがつけられないという問題は、患者が2人から同時に用事を頼まれて混乱していることから、複数の課題に優先順位をつけ、自分の能力に合わせて仕事を処理することが困難な傾向があると考えられるため、最も可能性が高いと判断できます。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第45問

脳卒中片麻痺患者の反張膝への対応で適切なのはどれか。

1: 骨盤前傾位での歩行指導

2: 短下肢装具足継手の底屈制限

3: ターンバックル付膝装具の使用

4: 患肢での片脚立位訓練

5: ハムストリングスの持続的伸張

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第19問

75歳の女性。突然の意識障害で搬入された。発症当日の頭部CTを示す。発症3日目のJCS(Japan coma scale)は10点であった。この時点での理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 体位変換

2: 座位訓練

3: 移乗訓練

4: 腹筋強化

5: 関節可動域訓練

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する