第52回午後第25問の類似問題

第48回午後:第10問

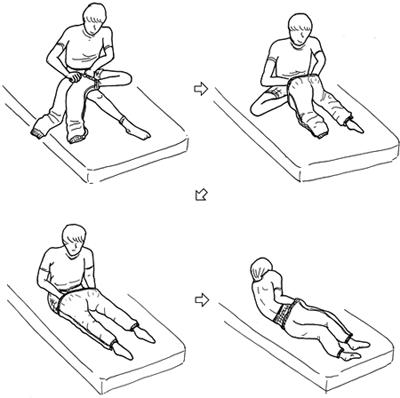

25歳の男性。交通事故で脊髄損傷となった。現在のベッド上でのズボンの着衣は、図に示す矢印の順で可能であった。このような更衣が獲得できる頸髄損傷の最上位のZancolliのレベルはどれか。ただし、両側の障害レベルは同一であり、完全損傷とする。

1: C5A

2: C5B

3: C6B3

4: C7A

5: C8B1

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第24問

男性に比べて女性に多い疾患はどれか。

1: Perthes病

2: 多発性筋炎

3: 高尿酸血症

4: 強直性脊椎炎

5: Duchenne型筋ジストロフィー

- 答え:2

- 解説:この問題では、男性に比べて女性に多い疾患を選ぶ必要があります。選択肢の中で、女性に多い疾患は多発性筋炎です。

- Perthes病は、6~8歳の男児に多い疾患であり、女性に多いとは言えません。

- 多発性筋炎は、男女比でやや女性に多く、学童期と成人期(30~60歳)の二峰性に好発年齢が分布します。四肢近位筋に有痛性筋無力症を生じ、歩行困難や上肢・頭部挙上困難を示すため、この選択肢が正解です。

- 高尿酸血症は、男性に圧倒的に多い疾患であり、女性に多いとは言えません。

- 強直性脊椎炎は、10~20歳代で好発し、男性が3~5倍多い疾患であり、女性に多いとは言えません。

- Duchenne型筋ジストロフィーは、5歳以下の男児に発生する疾患であり、女性に多いとは言えません。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第87問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 運動麻痺重症例よりも軽症例に多い。

2: 女性の発症率は男性の約2倍である。

3: 脳卒中発症後6か月以降に生じる。

4: 発症頻度は40%程度である。

5: 複合性局所疼痛症候群typeⅠに分類される。

- 答え:5

- 解説:脳卒中後の肩手症候群は、脳卒中患者において肩や手に痛みや機能障害が生じる症状で、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。

- 選択肢1は間違いです。肩手症候群は、運動麻痺の重症例に多く見られる症状です。

- 選択肢2は間違いです。肩手症候群の発症率に性別差は明確には報告されていません。

- 選択肢3は間違いです。肩手症候群は、脳卒中発症後の早期から生じることがあります。

- 選択肢4は間違いです。肩手症候群の発症頻度は、文献によって異なりますが、一般的には20%程度とされています。

- 選択肢5は正しいです。脳卒中後の肩手症候群は、複合性局所疼痛症候群(CRPS)typeⅠに分類されます。CRPS typeⅠは、特定の神経損傷が明確でない状態で、反射性交感神経ジストロフィー(RSD)や肩手症候群が含まれます。CRPS typeⅡは神経損傷と関連するものです。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

脊髄損傷患者に生じる異所性骨化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱に好発する。

2: 初期には局所の熱感を生じる。

3: 関節拘縮の矯正手技が誘因になる。

4: 血中アルカリフォスファターゼ値が低下する。

5: 血中カルシウム値が上昇する。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第33問

上腕骨骨折について正しいのはどれか。

1: 顆上骨折は高齢者に多い。

2: 近位部骨折は小児に多い。

3: 近位部骨折では外転位固定を行う。

4: 骨幹部骨折では骨壊死が起こりやすい。

5: 骨幹部骨折では橈骨神経麻痺が起こりやすい。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第6問

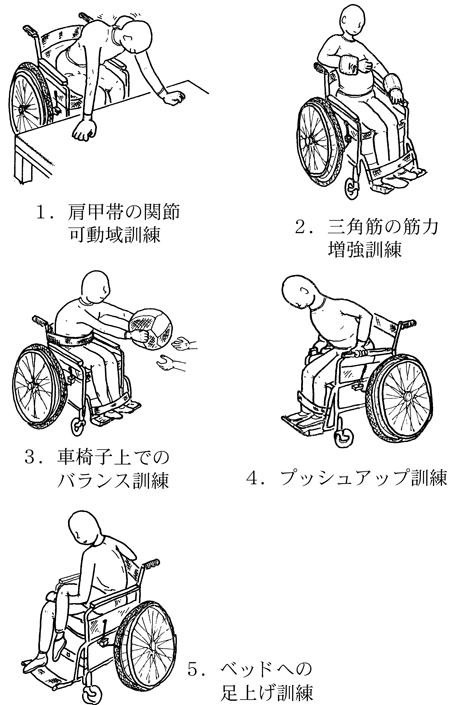

39歳の男性。頸髄完全損傷(第7頸髄節まで機能残存)で発症後3か月経過。脊髄損傷以外の合併損傷はなく、受傷後の合併症にも著しいものはない。理学療法で適切でないのはどれか。

1: プッシュアップによる除圧

2: 浴槽への出入り動作

3: ベッドから車椅子への側方移乗

4: 車椅子から便器への移乗

5: キャスターを上げての段差の下降

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

25歳の男性。交通事故による脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。頸椎脱臼骨折の観血整復固定術後4日目。多発性肋骨骨折を合併し呼吸管理を行っている。早期理学療法で誤っているのはどれか。

1: タッピングによる排痰訓練を行う。

2: 肩関節の自動介助運動を行う。

3: 肩関節の可動域訓練は屈曲90°までに留める。

4: ベッドアップでの頭部挙上訓練を行う。

5: 下肢の他動運動を行う。

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第12問

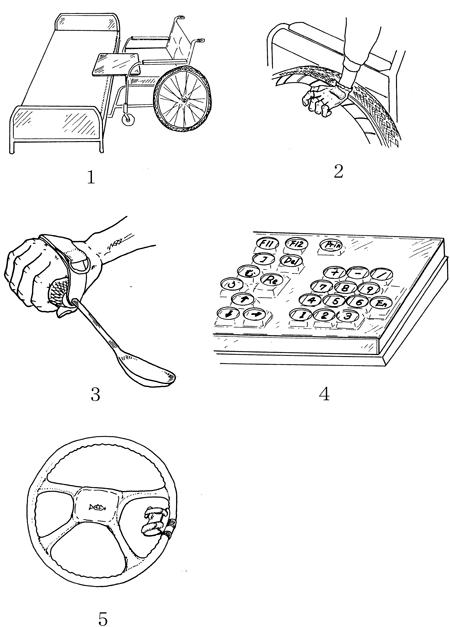

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。自助具で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で誤っているのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第13問

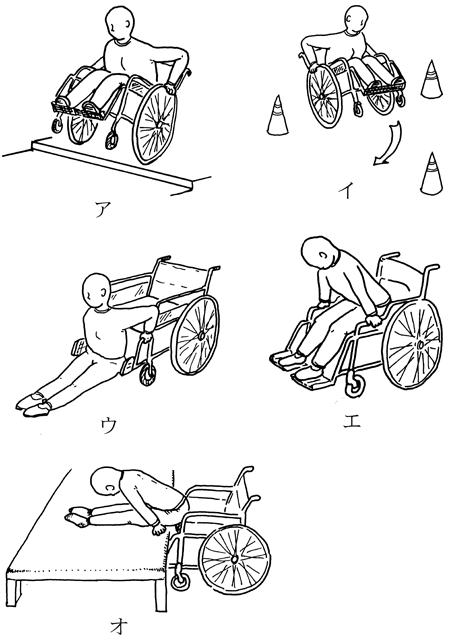

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。この患者の車椅子動作で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第4問

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 痙縮

2: 褥瘡

3: 骨萎縮

4: 静脈血栓症

5: 異所性骨化

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

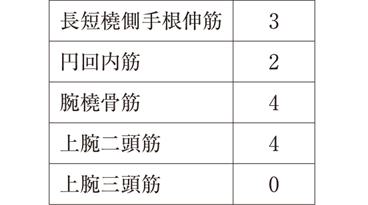

第57回午前:第12問

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第19問

25歳の男性。交通事故による頚髄損傷。受傷後8か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋 4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋0、手関節背屈筋4(Good)、手関節屈筋0、下肢筋群0であった。この患者の移乗動作の自立を目的とした作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第28問

中心性頸髄損傷で正しいのはどれか。

1: 感覚障害はない。

2: 頸部過伸展によって生じる。

3: 重度の膀胱直腸障害が残存する。

4: 上肢より下肢の障害が強い。

5: 椎骨の損傷を合併する。

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第84問

正しいのはどれか。

1: 変形性肘関節症では前腕の回内制限が著しい。

2: 変形性膝関節症は男性に多い。

3: 変形性股関節症の多くは一次性である。

4: 変形性頸推症は第3、4頸椎に生じやすい。

5: 腰椎変形性後弯症は女性の農業従事者に多い。

- 答え:5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第64問

脊髄損傷患者で異所性骨化(異常骨形成)の好発部位はどれか。

1: 肩関節

2: 肘関節

3: 手関節

4: 股関節

5: 足関節

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第43問

高齢者の転倒で生じやすいのはどれか。

1: 距骨骨折

2: 脛骨骨折

3: 肩甲骨骨折

4: 踵骨骨折

5: 橈骨骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第49問

頭部外傷によるびまん性軸索損傷で適切でないのはどれか。

1: バランスの障害がみられる。

2: 四肢の外傷が理学療法の阻害因子になる。

3: 記憶障害のため復学が困難になる。

4: 認知障害の回復は良好である。

5: 行動障害が社会生活上の問題となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

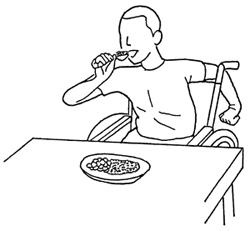

第40回午前:第31問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に対して急性期に行った呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 胸郭モビライゼーション

2: 肋間筋強化

3: 息こらえ練習

4: 介助咳嗽練習

5: 体位排痰法

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する