第50回午前第23問の類似問題

第46回午後:第93問

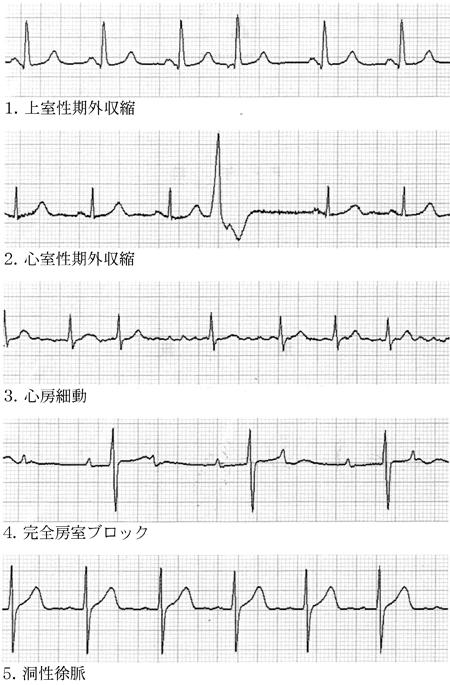

同一患者の異なる時刻における心電図モニターを示す。認められるのはどれか。

1: 洞頻脈

2: 心房粗動

3: 心室性頻拍

4: 洞房ブロック

5: 完全左脚ブロック

- 答え:4

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第69問

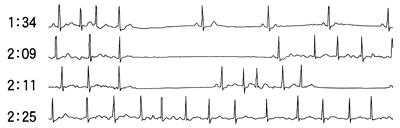

心電図を下記に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①心室性期外収縮

2: ②洞不全症候群

3: ③正常洞調律

4: ④心房性期外収縮

5: ⑤完全房室ブロック

- 答え:3 ・5

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第76問

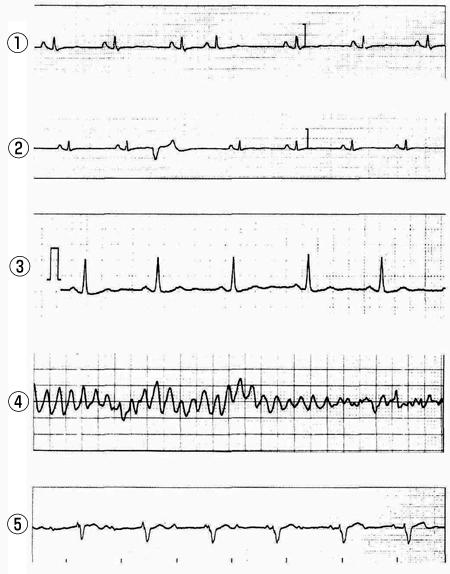

歩行障害がある患者の頭部MRIのT1強調冠状断像を示す。腰椎穿刺を行い髄液を排出させたところ、歩行障害が改善した。最も考えられるのはどれか。

1: Parkinson病

2: 正常圧水頭症

3: 脳梗塞

4: 脳出血

5: 慢性硬膜下血腫

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第97問

脳塞栓の直接的な原因となるのはどれか。

1: 低血圧

2: 低色素性貧血

3: 狭心症

4: 心室性期外収縮

5: 心弁膜症

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第77問

急性期のくも膜下出血の診断に最も有用なのはどれか。

1: MRI T1強調像

2: MRI T2強調像

3: 頸動脈超音波像

4: 単純CT像

5: 単純エックス線写真

- 答え:4

- 解説:急性期のくも膜下出血の診断に最も有用なのは単純CT像である。単純CT像は、脳出血急性期に高吸収域を示し、急性期のくも膜下出血の診断に有用である。

- MRI T1強調像は、発症12時間以内では出血病変は低信号であるため、急性期のくも膜下出血の診断には有用でない。

- MRI T2強調像は、発症12時間以内に高信号を示す。T2*(スター)強調像であれば、脳出血の検出能に優れるが、一般には微小出血の検出に用いられる。

- 頸動脈超音波像は、動脈硬化の早期発見などに有用である。動脈硬化による頸部頸動脈狭窄は、脳梗塞の原因となる。

- 単純CT像は、脳出血急性期に高吸収域を示し、急性期のくも膜下出血の診断に有用である。その後は、発症1~3週頃にかけ、血腫辺縁部から低吸収域に変化し、徐々に目立たなくなる。

- 単純エックス線写真は、組織の密度によって各組織によりエックス線光子が減衰する程度が異なることを利用し、組織が密であるほど放射線不透過性になる。単純エックス線は、四肢や胸部、脊椎や腹部に用いられる。頭部の場合は、断層画像の方が病変の解剖学的局在がより明確になるため、単純エックス線を利用したコンピュータ断層撮影(CT)が用いられるのが一般である。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第85問

診断においてMRI拡散強調像が最も有用なのはどれか。

1: 頭蓋底骨折

2: 脳室内出血

3: 脳梗塞急性期

4: 脳出血急性期

5: くも膜下出血急性期

- 答え:3

- 解説:MRI拡散強調像は、脳梗塞急性期の診断に最も有用である。これは、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 頭蓋底骨折は外傷性病変であり、単純エックス線が診断に有用であるため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳室内出血の急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 脳梗塞急性期では、MRI拡散強調像が最も有用である。解像度は低いが、発症1時間後から脳梗塞を検出できるためである。

- 脳出血急性期は、CTにて高吸収域となるため診断が容易であり、MRIではT2強調像にて低信号を示す。したがって、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- くも膜下出血急性期は、MRIではFLAIR画像にて診断されることもあるが、MRIのみでの診断は困難なことも多いため、MRI拡散強調像は最も有用ではない。

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

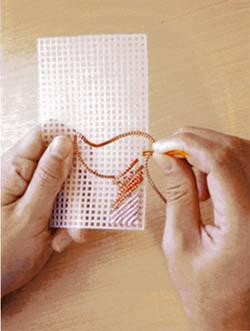

第48回午前:第2問

脳血管障害患者にネット手芸を作業活動として選択した。下から6段目までを作業療法士が手本として見せた後、色を変えて患者が実施した作品の途中経過を写真に示す。最も考えられる障害はどれか。

1: 観念失行

2: 拮抗失行

3: 構成障害

4: 視覚失認

5: 手指失認

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する