第37回午前第39問の類似問題

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第24問

脳卒中片麻痺の上肢に対するCI療法〈constraint-induced movement therapy〉で正しいのはどれか。

1: 非麻痺側上肢を拘束する。

2: 理学療法士の近位監視下で行う。

3: 疼痛が少しでもあれば適応とならない。

4: 他動的関節可動域運動を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第7問

63歳の女性。主婦。関節リウマチ。発症後半年が経過した。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。料理など家事全般を好み、熱心に行ってきた。立ち仕事が多く、最近膝痛が出現した。この患者に対する作業療法の留意点で適切なのはどれか。

1: 膝伸展固定装具を装着する。

2: 片手でフライパンを使うよう指導する。

3: 家事は一度にまとめて行うよう指導する。

4: 筋力強化は等尺性収縮運動を中心に行う。

5: 関節可動域訓練は最終域感を超えるようにする。

- 答え:4

- 解説:この問題では、63歳の女性で関節リウマチを持つ患者に対する作業療法の留意点を問うています。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2の患者は、軽度の軟骨下骨の破壊や関節周囲の筋萎縮があり、関節運動は制限されてもよいが関節変形は認めない状態です。適切な作業療法の留意点は、筋力強化を等尺性収縮運動を中心に行うことです。

- 膝伸展固定装具を装着することは、長時間同一肢位を保つと疼痛を増悪させる可能性があるため、適切ではありません。

- 関節保護のため、フライパンは両上肢で用いることが望ましい。片手でフライパンを使うよう指導するのは適切ではありません。

- 家事は一度にまとめて行わず、短時間に分けて行い、安静も取り入れるように指導することが適切です。この選択肢は間違いです。

- 等尺性収縮運動は、関節の動きを伴わず筋肉の全長が変化しない運動であり、関節自体にかかる負担を軽減できるため、関節リウマチ患者に適応しやすい。この選択肢は正しいです。

- 関節リウマチ患者に対しては、関節保護のため、関節可動域訓練は愛護的に行う。最終域感を超えるようにするのは適切ではありません。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

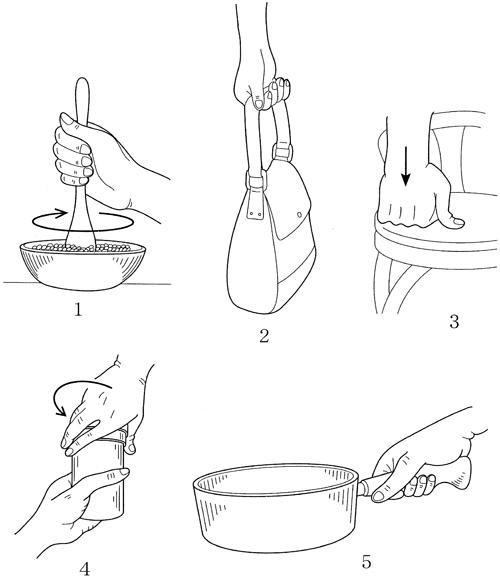

第54回午後:第3問

82歳の女性。右利き。手関節脱臼骨折後、手関節掌屈0°、前腕回外10°の可動域制限がある。それ以外の上肢の関節可動域や筋力は保たれている。歯がなく、義歯を装着していない為にきざみ食を箸で食べているが、肩関節外転の代償運動が出現している。「こぼれやすく、口に届きにくい。右手で楽に食べたい」との訴えがある。食事用自助具を示す。適切なのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第47問

急性期脳卒中片麻痺の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 浮腫-弾性包帯

2: 尖足-関節可動域訓練

3: 肺炎-体位排痰法

4: 誤嚥-飲水による嚥下訓練

5: 起立性低血圧-傾斜台

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

65歳の女性。左被殻出血。発症後4日。ベッドサイドでの作業療法が開始された。JCS(Japan Coma Scale)はⅠ‐1だが問いかけに対する返答に間違いが多い。初回の作業療法評価として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: STEF

2: 関節可動域測定

3: 三宅式記銘力検査

4: カナダ作業遂行測定(COPM)

5: Brunnstrom法による運動検査

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

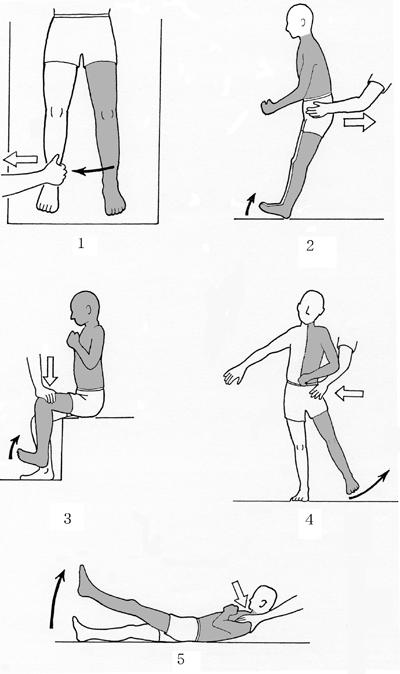

第40回午前:第17問

左片麻痺患者。Brunnstrom法ステージ下肢V。正常な反応を引き出す方法として適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第30問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 職場復帰に向けての訓練

2: 他患者との場の共有

3: 対人交流技能の訓練

4: 金銭管理の練習

5: リラクセーション

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第38問

48歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。ADL指導で正しいのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第42問

脳卒中片麻痺の理学療法で正しいのはどれか。

1: 装具は機能回復を阻害する。

2: CPMは下肢の分離運動を促通する。

3: 立位練習は装具が完成してから開始する。

4: トレッドミル歩行練習で歩行速度が向上する。

5: 歩行練習は座位保持が可能になってから開始する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第27問

74歳の女性。アルツハイマー型老年認知症。約6年前から、朝食の内容を昼には忘れてしまう。最近、貯金通帳の置き場所を忘れ、長女夫婦が盗んだと非難することが多くなり、「他人が勝手に玄関から入ってくる」と訴え入院となった。入院後は落ち着き、作業療法を実施することになった。この患者に作業療法を実施する際の留意点で誤っているのはどれか。

1: 身体機能の評価を行う。

2: 意欲低下がみられる場合は励ます。

3: 言い間違いは指摘する。

4: 単純な作業から始める。

5: 過去に行った作業を適用する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第86問

ブルンストローム法ステージにおける脳卒中の運動療法として正しいのはどれか。

1: ステージIではBFOを使用する。

2: ステージIIでは共同運動を抑制する。

3: ステージIIIでは伸張反射を促通する。

4: ステージIVでは分離運動を促通する。

5: ステージVでは関節固定装具を着用する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第10問

45歳の男性。半年前から左上肢遠位部の脱力、3か月前から左上肢の筋萎縮と右上肢の脱力、さらに最近歩行障害と構音障害を認めるようになり、神経内科で筋萎縮性側索硬化症と診断された。現時点で認められる可能性が高いのはどれか。

1: 褥 瘡

2: 振動覚低下

3: 眼球運動障害

4: 膀胱直腸障害

5: Hoffmann反射陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する