第37回午前第39問の類似問題

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

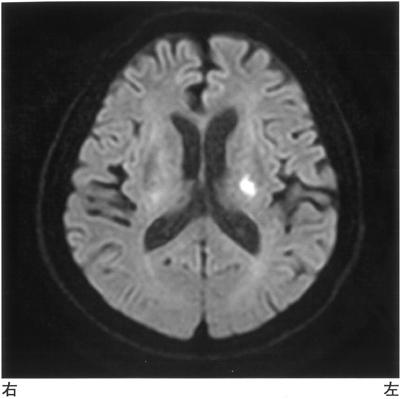

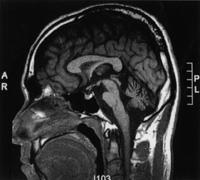

第54回午後:第5問

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

70歳の男性。脳梗塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。考えられる障害はどれか。

1: 半側空間無視

2: 失 書

3: 失 語

4: 左同名半盲

5: 物体失認

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第64問

脳血管障害による片麻痺患者の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢装具は立ち上がりが自立してから用いる。

2: 歩行時の膝折れに膝軽度屈曲位で体重負荷を行う。

3: 座位バランスが完成してから立位訓練を開始する。

4: 痙縮筋の緊張抑制の目的で持続伸張法を行う。

5: 麻痺筋に対しては筋力増強訓練を行わない。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

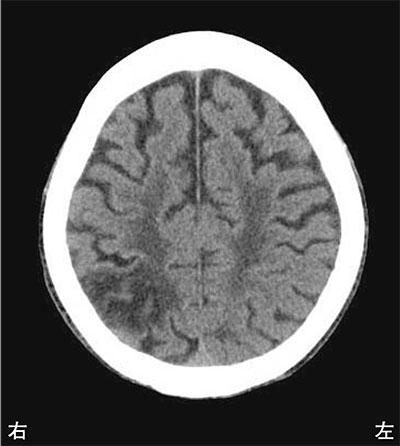

第51回午後:第2問

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第13問

66歳の男性。要介護1となり介護老人保健施設に入所した。入所1週後、作業療法士によるリハビリテーションを行うために機能訓練室に来室した際、動作の緩慢さと手指の振戦が観察された。妻は本人が中空に向かって「体操服姿の小学生がそこにいる」と言うのを心配していた。本人に尋ねると、見えた内容について具体的に語っていた。疾患として考えられるのはどれか。

1: Creutzfeldt-Jakob病

2: Alzheimer型認知症

3: Lewy小体型認知症

4: 意味性認知症

5: 正常圧水頭症

- 答え:3

- 解説:この患者は、動作の緩慢さと手指の振戦などのParkinson症状がみられるほか、「体操服姿の小学生がそこにいる」などと言った、ありありとした幻視がみられている。これらの症状から、Lewy小体型認知症が最も考えられる疾患である。

- Creutzfeldt-Jakob病は、遺伝性の感染型プリオン蛋白と、その汚染臓器の移植により生じる。中高年が無関心、行動異常で発症し、認知症症状、錐体路・錐体外路症状が急速に進行し、植物状態となる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Alzheimer型認知症は「物忘れ」のような記銘力や近時エピソード記憶障害に始まり、作業能率の低下、行為の障害、失行・失認、健忘性作話などが特徴である。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- Lewy小体型認知症は、記憶の再生の障害が目立ち、認知機能の動揺、視覚認知障害(幻視)、抑うつ状態が特徴である。この患者の症状(動作の緩慢さ、手指の振戦、幻視)はLewy小体型認知症の特徴と一致するため、正しい選択肢である。

- 意味性認知症は、側頭葉優位型の前頭側頭葉変性症で、物品呼称の障害、単語理解の障害を呈し、これらにより日常生活が阻害されている状態である。また、対象物に対する知識の障害や表層性失読・失書がみられることもある。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 正常圧水頭症は、脳脊髄液の循環不全により歩行障害、認知症、尿失禁などの症状がみられる。この患者の症状とは一致しないため、正しくない選択肢である。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

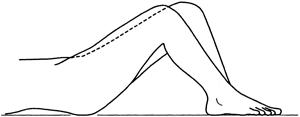

第39回午前:第3問

55歳の女性。若年時から跛行がある。ここ数年で右股関節痛が増悪し来院した。運動麻痺、感覚障害はなく、整形外科的手術の既往もない。背臥位、膝屈曲位で図のような肢位がみられた。異常がみられない評価項目はどれか。

1: 大腿周径

2: 棘果長

3: 股関節の関節可動域

4: 下肢の徒手筋力テスト

5: 下肢の腱反射

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

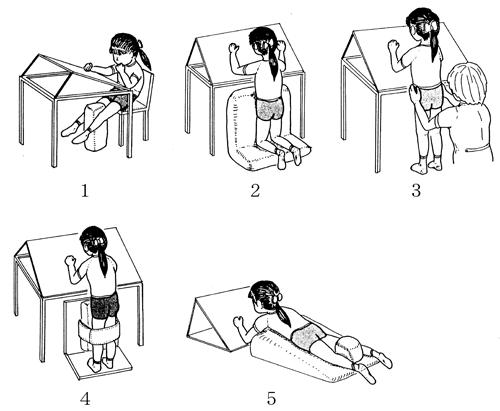

第37回午前:第23問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第26問

回復期リハビリテーション病棟退院後の片麻痺患者に対して訪問リハビリテーションが導入された。リハビリテーションの目標で優先度が低いのはどれか。

1: 麻痺肢の関節可動域制限の予防

2: 麻痺肢の運動麻痺の改善

3: 非麻痺肢の筋力の維持

4: 閉じこもりの予防

5: 移動能力の維持

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第9問

81歳の女性。多発性脳梗塞と心不全を併発したため入院した。日中に家族がいるときはしっかりしているが、夜間には「大きな声を出す」、「窓から外に出ようとする」、「服を脱ぐ」などの行為が見られるようになった。この患者の病態で考えられるのはどれか。

1: 昏迷

2: せん妄

3: 多幸症

4: 不安発作

5: 抑うつ状態

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第23問

脳血管障害後の片麻痺患者にBrunnstrom法ステージテストを行った。肩関節の屈曲は肘伸展位で150°可能、外転は90°可能であるが肘関節が30°屈曲していた。また円柱形のペグを把持するよう指示すると、対向つまみはできなかったが横つまみは可能であった。Brunnstrom法ステージの組合せで正しいのはどれか。

1: 上肢Ⅲ − 手指Ⅳ

2: 上肢Ⅳ − 手指Ⅲ

3: 上肢Ⅳ − 手指Ⅳ

4: 上肢Ⅴ − 手指Ⅳ

5: 上肢Ⅴ − 手指Ⅴ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第27問

発症後1か月の脳卒中片麻痺患者。2か月後に予定されている退院時の歩行能力の目標を設定するための情報として、優先度が最も低いと考えられるのはどれか。

1: 画像所見

2: 糖尿病の合併

3: 発症前のADL

4: 歩行能力の回復経過

5: Brunnstrom法ステージの回復経過

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第27問

60歳の女性。うつ病。夫と2人暮らし。1年前からうつ状態が遷延し、抑うつ気分や意欲の低下が強く、家事もできなくなり入院した。1か月でうつ状態がやや改善してきたが、記憶力減退を強く訴え、「自分は痴呆になった」との不安が強い。気分転換と生活リズムの回復を目的に作業療法が処方された。主治医からの留意事項として、薬の副作用によるふらつきへの配慮が指示されている。この患者は、家事ができないことで夫に罪責感を持っており、早く家事ができるようになることを希望した。作業療法導入期のプログラムとして適切でないのはどれか。

1: 小物の洗濯

2: 献立表作り

3: ベッド周りの私物整理

4: 同年代患者の茶話会参加

5: 散歩

- 答え:2

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第7問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。MMTは上肢近位部で段階3、遠位部で段階4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: ビーズで指輪を作る。

2: 木工作業で本棚を作る。

3: 卓上編み機でマフラーを編む。

4: 小さな刻印で革に模様をつける。

5: ネット手芸でティッシュボックスを作る。

- 答え:3

- 解説:多発性硬化症の患者に対する作業療法では、細かい作業や外傷のリスクがある作業は避けるべきであり、身体的負荷が少なく、中断が容易な作業が望ましい。

- ビーズで指輪を作る作業は細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には目への負担も大きいため、適切ではありません。

- 木工作業で本棚を作る作業は、刃物を使用するため外傷のリスクがあり、身体的な負荷も大きいため、適切ではありません。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、外傷のリスクが低く、身体的な負荷も少ないため、適切です。また、作業の中断が容易であることも望ましい点です。

- 小さな刻印で革に模様をつける作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難で、視力障害がある患者には外傷を負う危険もあるため、適切ではありません。

- ネット手芸でティッシュボックスを作る作業は、細かい作業であり、有痛性けいれんがある患者には困難であるため、適切ではありません。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

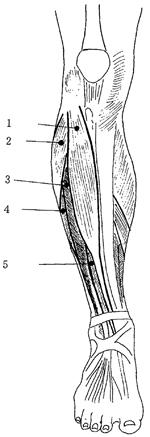

第45回午前:第8問

55歳の男性。脳出血による右片麻痺。単極式電気刺激法を適用することとした。足関節の外がえしと背屈とを誘発する筋として適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する