第49回午後第18問の類似問題

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第49問

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

1: 余暇活動の促進

2: 社会参加の促進

3: 生活リズムの獲得

4: 対人スキルの向上

5: デイケアへの移行練習

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第27問

24歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。「死ね」という幻聴があり、自室に閉居して食事をとらなくなったため入院した。入院後、幻聴は軽減したが、不安が強く対人関係を避けて横になっていることが多い。作業中に幻聴に聞き入り、作業を中断した。作業療法士の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.「また聞こえてきたの」と声をかける。イ.「死ねと聞こえてくるの」と聞く。ウ.「どうしたの」と他患者から声をかけてもらう。エ.「別室で休んでいなさい」という。オ.「作業を続けましょう」と促す。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第18問

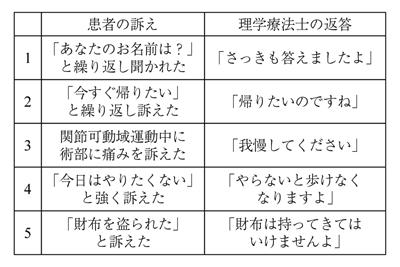

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第20問

19歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。一刻も早く退院したい。入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。この患者の変更後の入院形態はどれか。

1: 医療保護入院

2: 応急入院

3: 緊急措置入院

4: 措置入院

5: 任意入院

- 答え:1

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第16問

55歳の男性。うつ病。3か月前に昇格し研修部門の責任者となった。最近になり睡眠障害と気分の落ち込みとが出現した。職場では研修予定が立てられない、報告書の提出が遅れるなど仕事がこなせなくなった。心配した上司に勧められて精神科を受診し、休職することになった。この時点の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 楽しい体験を勧める。

2: 休息の重要性を伝える。

3: 作業活動時間は短くする。

4: 生活課題への取り組みを始める。

5: 能力向上のための課題を提供する。

- 答え:2 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第35問

24歳の男性。てんかん。生活のリズムの崩れから、発作が頻発するため入院。発作はすぐコントロールされ、2か月後に単身生活での退院予定となった。これまでに何度か保護的就労を試みるものの、次第に服薬が不規則になり、知人からパチンコなどに誘われると断わることができず、金銭管理も不可能となって生活の維持が困難となっていた。今回、退院準備の目的で作業療法に参加した。退院のための技能獲得として適切でないのはどれか。

1: 服薬管理

2: 時間管理

3: 金銭管理

4: 就労準備

5: 対人関係

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第20問

52歳の男性。統合失調症で精神科入院歴があるが、この9年間は治療中断しており、時々幻聴に影響された言動がみられる。医師の往診の後、何とか本人の同意を得て訪問支援開始となった。初回訪問時、居間で20分ほど落ち着いて話ができる状況である。初期の訪問において、作業療法士が最も留意すべきなのはどれか。

1: 服薬勧奨を積極的に行う。

2: 1日に複数回の訪問を行う。

3: 身の回りの整理整頓を促す。

4: 毎回違うスタッフが訪問する。

5: 本人の興味や関心事を把握する。

- 答え:5

- 解説:この問題では、統合失調症の患者に対して作業療法士が初期の訪問で最も留意すべきことを選ぶ必要があります。患者との関係性を築くことが重要であり、本人の興味や関心事を把握することが適切な作業活動選択に繋がります。

- 服薬は必要であるが、治療中断の理由が不明であり、薬物の種類と量が確定していない時期であるため、積極的な勧奨はできません。

- 患者は落ち着いて話せるのは20分程度であり、この時期に1日複数回の訪問を行うことは、患者にとって精神的負担が大きいため適切ではありません。

- 問題文には患者が身の回りの整頓をできていない様子は書かれておらず、この時点で患者の問題にないことは、初期の訪問で促す必要性はありません。

- 毎回違うスタッフが訪問に行くと、患者との治療的関係性を築きにくくなるため、適切ではありません。

- 初期の訪問では、適切な作業活動選択のために、本人の興味や関心事を把握する必要があります。これにより、幻聴に影響された言動などを作業活動によって抑えられる可能性があります。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第39問

19歳の男性。てんかん。IQ 70。養護学校卒業後にクリーニング店に就職した。仕事ののみ込みが悪いと店主に注意されたことがきっかけで仕事に行けなくなり、家に引きこもりがちとなった。時々家族に暴力を振るうようになり、家族が主治医に相談した結果、外来作業療法が処方された。本人、家族とも「仕事ができれば」と希望を語っている。この患者の就労支援で適切でないのはどれか。 ア.障害者職業センターで評価を受ける。イ.援護寮を見学する。ウ.作業療法士が就職先を紹介する。エ.通院患者リハビリテーション事業を紹介する。オ.ハローワークの障害者窓口で相談する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第50問

被害妄想が持続し自宅に閉じこもることで安定している慢性期の統合失調症患者に対する訪問作業療法として適切な支援はどれか。

1: 外出の促し

2: 家事行為の指導

3: 近所づきあいの指導

4: 本人が困っていることの傾聴

5: 内服薬の種類についての話し合い

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第16問

27歳の男性、大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから眠れない日が続き、急に怒り出すようになった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり、統合失調症と診断されて入院した。入院後1週で症状が徐々に落ち着いてきたため作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。

1: 自信の回復

2: 気分の安定

3: 役割の遂行

4: 社会資源の利用

5: 対人関係の改善

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第15問

17歳の男子。子供の頃から内向的な性格だが、乳幼児健診等で異常を指摘されたことはない。高校1年時から周囲の物音に敏感となり、「学校で同級生に嫌がらせをされる」と不登校になった。自宅では「向かいの家の住人が自分の行動に合わせて悪口を言う」、家族と外出した街中では「自分の考えたことが知れわたっている」と言うようになり、精神科を受診し、通院治療で状態がある程度改善した後に外来作業療法が導入された。この患者でみられやすい症状はどれか。

1: 意識変容

2: 観念奔逸

3: 強迫観念

4: 思考制止

5: 連合弛緩

- 答え:5

- 解説:この患者は被害妄想や思考伝播の症状があり、統合失調症であると推察されます。統合失調症の症状の一つである連合弛緩が選択肢の中で最も適切です。

- 意識変容は意識障害の一種で、幻覚や思考の混乱などがありますが、この患者の症状とは一致しません。

- 観念奔逸は考えが統一なくしゃべりまくる様子で、躁病でみられますが、この患者の症状とは一致しません。

- 強迫観念は患者が自分の行為を不合理な行動とわかっていてもやめることのできない症状で、神経症でみられますが、この患者の症状とは一致しません。

- 思考制止はうつ病でみられる症状ですが、この患者の症状とは一致しません。

- 連合弛緩は会話の思考テーマが次々と脈絡なく飛躍し、連想に緩みが生じて話にまとまりがなくなることです。統合失調症の症状で、この患者の症状と一致します。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第15問

48歳の男性。アルコール依存症。30歳ころから仕事上のストレスにより飲酒量が増えてきた。40歳ころから遅刻や欠勤を繰り返すようになり2年前に会社をやめた。2か月前から連続飲酒状態となったため妻に付き添われて精神科を受診し、入院した。入院後2週経過し、離脱症状が落ち着いたため作業療法が開始された。この時期の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 家族同伴で心理教育を行う。

2: 集団内で仲間意識を育てる。

3: 自助グループへの参加を促す。

4: プログラムでの頑張りを促す。

5: 退院後の生活について助言する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第4問

67歳の男性。Lewy小体型認知症。退職しているにもかかわらず時々会社に行こうとするが、説明をすると納得する。「子供が部屋の中にいる」と訴えることが増えた。日常の動作は緩慢となり、歩行も困難になったため入院した。この患者に対する作業療法の際に適切なのはどれか。

1: 幻視の訴えを正す。

2: 身体の活動量を減らす。

3: リズムのある反復動作は避ける。

4: 転倒しやすいことを本人に伝える。

5: 過覚醒を防ぐために照明を暗くする。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

35歳の男性。母親との2人暮らし。大学卒業後に就職した。統合失調症を発症したために退職し、精神科に外来通院しながら自閉的な生活をしていた。主に家事を行っていた母親が体調を崩したために同居生活が困難となり、精神科に入院した。入院6か月で自宅退院となり、母親の負担軽減のために日中の家事援助を受けることになった。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービスの中でこの患者が利用できるのはどれか。

1: 共同生活援助

2: 居宅介護(ホームヘルプ)

3: 重度訪問介護

4: 短期入所(ショートステイ)

5: 同行援護

- 答え:2

- 解説:この患者は日中の家事援助が必要であり、入浴や排泄などのADLの介助は必要ないため、居宅介護(ホームヘルプ)が適切なサービスとなります。

- 共同生活援助は、共同生活を営む住居で夜間の相談や入浴・排泄・食事の介護などが行われるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、ADLの介助は必要ないため、適切ではありません。

- 居宅介護(ホームヘルプ)は、家事援助を行うサービスで、家事が難しい対象者に支援を提供します。この患者は日中の家事援助が必要であり、適切なサービスです。

- 重度訪問介護は、重度の障害を持ち常に介護が必要な者を対象に、自宅を訪問し生活全般にわたる援助を行うサービスです。この患者は外来通院が可能であり、重度訪問介護は適さないサービスです。

- 短期入所(ショートステイ)は、自宅での介護が一時的に困難な場合に、被介護者を施設に短期間入所させ、必要な介護を行うサービスです。この患者は日中の家事援助が必要ですが、短期入所は適切ではありません。

- 同行援護は、視覚障害等により移動に困難を持つ障害者が外出時に、情報提供や移動の援護を受けるサービスです。この患者は家事援助が必要ですが、同行援護は適切ではありません。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第20問

80歳の女性。脳血管障害発症後5年、要介護2。杖歩行は自立しているが、転倒予防を目的に通所リハビリテーションでの理学療法が開始された。転倒リスクの評価として適切なのはどれか。

1: FBS

2: KPS〈Karnofsky performance scale〉

3: PGCモラールスケール

4: SIAS

5: WCST

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の男性。統合失調症。21歳時に発症し、過去に5回の入院歴があった。35歳時に被害妄想が再燃し、6回目の入院となって以来、父親との折り合いが悪く退院先が決まらないまま25年間入院していた。父親が亡くなったことを契機に、一人暮らしとなった84歳の母親と本人の希望により、自宅退院に向けた支援を行うことになった。この患者が退院後に利用する生活支援サービスとして適切でないのはどれか。

1: 訪問看護

2: デイケア

3: 通院患者リハビリテーション事業

4: 地域生活支援センター

5: ホームヘルプサービス

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第18問

22歳の女性。幼少期から聞き分けの良い子だと両親に評価されてきた。完全主義であり、社交的ではないものの仲の良い友人はいた。中学生の時に自己主張をして仲間はずれにされ、一時的に保健室登校になったことがある。その後は優秀な成績で高校、大学を卒業したが、就職してからは過剰適応によるストレスで過食傾向になった。体重増加を同僚に指摘されてから食事を制限し、身長は170 cmだが体重を45 kg未満に抑えることにこだわるようになった。この患者への外来での作業療法士の関わりとして最も適切なのはどれか。

1: 幼少期の母子体験に触れる。

2: 作業療法の目的は半年間かけて伝える。

3: 体重測定の結果をグラフ化するのを手伝う。

4: 作業に失敗しても大丈夫であることを伝える。

5: 本人の作業療法での作品の背景にあるものを分析して伝える。

- 答え:4

- 解説:この患者は摂食障害であると考えられるため、作業療法士の関わりは患者の適応的な自己表現を保障し、自己評価を高める機会を提供することが重要です。選択肢4が最も適切な関わりです。

- 幼少期の母子体験に触れることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 作業療法の目的は早期に決定し、患者や他スタッフと共有すべきであり、半年間かけて伝えることは適切ではありません。

- 体重測定の結果をグラフ化させると、患者のこだわりが強まる危険があるため、適切ではありません。

- 作業に失敗しても自己の尊厳を損なうことはないことを伝え、患者の適応的な自己表現を保障することが、摂食障害患者に対して適切な関わりです。

- 作品の背景にあるものを分析して伝えることは、患者を病的部分に直面させることとなり、心理的動揺を生じる危険があるため、適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第12問

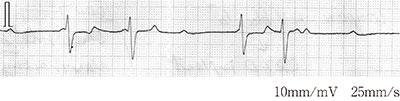

65歳の女性。慢性心不全。自宅でめまいと失神発作とを認めたため来院した。来院時の心電図を示す。この患者にみられるのはどれか。

1: 洞性頻脈

2: 心室頻拍

3: 心室期外収縮

4: Ⅰ度房室ブロック

5: Ⅲ度房室ブロック

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する