第49回午後第18問の類似問題

第35回午前:第93問

強迫神経症患者の作業療法で確認行為がみられたとき、作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 作業種目を変更する。

2: 作業を中断させる。

3: その日の作業療法を中止する。

4: 行為をやめるように話す。

5: 行為を静観する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第13問

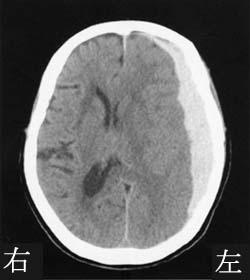

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第5問

60歳の女性。主婦。発症後2か月の脳卒中右片麻痺。ブルンストローム法ステージは上下肢、手指いずれもIVである。認知的問題はない。表は患者が現時点で改善したいと考える活動とそれらの活動の重要さ、出来ばえ、現状の満足感を各々10点満点で 主観的に判断した結果を示す。この表から作業療法士がする判断で適切なのはどれか。

1: 「炊事」へのアプローチは満足感が得やすい。

2: 「買物」へのアプローチは成功体験が得やすい。

3: 「電話」へのアプローチは優先度が高い。

4: 列挙された活動のニーズは同等である。

5: 列挙された活動の意味と行い方を分析する。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第27問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。妻への支援で適切でないのはどれか。

1: 疾病教育を行う。

2: 生活環境を変える。

3: 夫への接し方を説明する。

4: 妻の余暇時間を確保する。

5: 利用できるサービスを紹介する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第39問

9歳の男児。自閉症。外来通院時に作業療法を実施することとなった。作業療法室では落ち着きなく歩き回り、周囲の物音や人の数などの環境の変化によって自分の手を噛んだり、手で頭を打ったりすることがある。紙折りに取り組ませてもごく短時間しかできない。開始当初の留意点として適切でないのはどれか。

1: 作業手順を単純にする。

2: 粗大動作を多くする。

3: 作業台を整頓しておく。

4: 短時間で完成する作業にする。

5: 共同作業に参加させる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第94問

老年期精神障害者に対する作業療法面接で適切でないのはどれか。

1: 情緒的なメッセージを読みとる。

2: 面接時間は長く設定する。

3: 疲労を避ける工夫をする。

4: 身体的な訴えも聴く。

5: 生活史を聴き取る。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第45問

境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士の行うべき対応はどれか。

1: 緊急入院を勧める。

2: 死にたい気持ちの有無を確認する。

3: 作業療法を延長し関わる時間を増やす。

4: 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取する。

5: 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝える。

- 答え:2

- 解説:境界性パーソナリティ障害の患者が自傷行為をほのめかしたとき、作業療法士は患者の死にたい気持ちの有無を確認することが適切な対応です。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 緊急入院を勧めることは、患者の代わりに行動を考えることになり、患者の退行を強める危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 死にたい気持ちの有無を確認することは適切な対応であり、患者の状況を把握することができます。ただし、過剰に反応しないように注意が必要です。

- 作業療法を延長し関わる時間を増やすことは、患者の要望にすぐに応えることになり、一貫したルールや態度で接する必要があるため、適切な対応ではありません。

- 過去の自傷行為の回数について詳しく聴取することは、患者の感情的反応に対してポジティブフィードバックとして作用する危険性があるため、適切な対応ではありません。

- 自傷行為をしたら作業療法は続けられないと伝えることは、事前に治療契約としてルールを決めていない場合は効力がなく、適切な対応ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第49問

心因性のけいれん発作を繰り返す患者への対応で適切なのはどれか。

1: 叱咤激励する。

2: 心理検査を提案する。

3: 作業療法への参加を中止する。

4: その都度プログラムを変更する。

5: ストレス状況について話し合う。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第15問

26歳の女性。通勤途中に2人が亡くなる交通事故を目撃した。数日後から睡眠障害、集中力の低下、現実感の変化などの症状が生じ、また、交通事故の起きた場所を避け、事故の夢を繰り返しみるようになった。これらの症状は3週後には消退した。考えられるのはどれか。

1: 解離性障害

2: 強迫性障害

3: パニック障害

4: 急性ストレス障害

5: PTSD〈外傷後ストレス障害〉

- 答え:4

- 解説:この患者は交通事故を目撃し、その後症状が現れたものの3週間で消退した。急性ストレス障害は外傷的な出来事から1か月以内に症状が治まる特徴があり、この症例に一致する。

- 解離性障害は過去の記憶や自己の同一性意識などの統合が失われる症状が特徴で、この症例には当てはまらない。

- 強迫性障害は繰り返し浮かぶ考え(強迫観念)が苦悩をもたらし、不合理な行動を繰り返す症状が特徴で、この症例には当てはまらない。

- パニック障害はパニック発作と予期不安により生活に支障をきたす状態で、この症例には当てはまらない。

- 急性ストレス障害は強い身体的・精神的ストレスによって引き起こされ、外傷後1か月以内に症状が治まる特徴がある。この症例は急性ストレス障害に一致する。

- PTSDはストレスが終わった後も心気状態や不安状態が持続的に続くもので、通常は数週から6か月以内の潜伏期間を経て発症する。この症例は症状が3週間で消退したため、PTSDではない。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第42問

胸が締めつけられる感じ、死んでしまうのではないかという強い不安、動悸、息苦しさなどが突然起こると訴える患者に対する症状軽減を目的としたプログラムとして最も適切なのはどれか。

1: SST

2: 散歩

3: 絵画

4: レクリエーション

5: リラクセーション

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第43問

薬物依存の患者に対する作業療法の目的でないのはどれか。

1: 退行の促進

2: 身体機能の改善

3: 衝動のコントロール

4: 日常生活能力の改善

5: 心理的耐久力の向上

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第26問

48歳の男性。妻と2人暮らし。会社の営業課長をしていたが、重要な打合せを忘れたり、得意先へ行く道を迷ったりするようになり、妻の勧めで物忘れ外来を受診した。頭部MRIで脳萎縮が認められ、作業療法が処方された。作業療法開始時の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 休息の促し

2: 不安の軽減

3: 仕事の継続

4: 他者との交流

5: 自己認識の向上

- 答え:1 ・2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第80問

精神科作業療法の適応にならないのはどれか。

1: せん妄状態の患者

2: 攻撃的な患者

3: 好褥的な精神分裂病(統合失調症)患者

4: 希死念慮のある抑うつ状態の患者

5: 不潔恐怖のある患者

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

54歳の女性。糖尿病性末梢神経障害。インスリンによる治療を受けている。低血糖発作の既往が指摘されている。作業療法中、この患者に現れる初期の低血糖症状で可能性が高いのはどれか。

1: 発汗

2: 複視

3: けいれん

4: 行動異常

5: 意識障害

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第16問

19歳の女性。大学1年生。小学生の時より、水泳に秀でていて競技大会では常に優勝を競うほどであった。しかし、高校時代にスランプに陥り当時身長160 cm、体重58 kgであったが体重を落とせば記録が伸びると思い込み、ダイエットをしているうちに無月経になり、気づくと体重32 kgになっていた。心配した母親が本人を説得し病院の精神科外来を受診したところ低栄養で危機的状況にあると医師が判断し精神科病棟への入院を勧めたが、病識のない本人は納得せず、母親の同意による医療保護入院となった。その後作業療法に参加するようになり、1週間が経過した。患者に対する作業療法士の関わり方で適切なのはどれか。

1: 集団作業療法を勧める。

2: 食事の摂取を積極的に促す。

3: 現在取り組めていることを認める。

4: 高校時代のスランプについて深く聞く。

5: 食べ物を隠れて捨てるのを見つけたら叱る。

- 答え:3

- 解説:この患者は摂食障害と推察され、急性期にあると予想できます。作業療法士として適切な関わり方は、患者が取り組めていることを認め、自尊心を保ちながら治療に参加する手段を提供することです。

- 急性期で作業療法が開始されて間もない時期であり、個別作業療法が望ましいため、集団作業療法を勧めるのは適切ではありません。

- 患者には病識がないため、摂食を積極的に促しても効果は乏しいです。適切な関わり方ではありません。

- 現在取り組めていることを認めることで、患者が自尊心を保って行動を開始する手段にできます。これが適切な関わり方です。

- 患者の病態中心にある「スランプ」の体験を語らせることは、心理療法としても難易度が高く、作業療法が開始された時期には適切でないです。低栄養の時期には脳機能が低下し、感情の制御や自己認識が適切にできないことがあるため、この選択肢は適切ではありません。

- 食べ物を隠れて捨てる行為を叱ると、患者の自尊心を傷つけることがあります。食事に対する自分の行動と自意識を他者から否定されることなく承認されると、患者の治療参加を促すことにつながります。この選択肢は適切ではありません。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第19問

66歳の女性。歌が好きでカラオケをよく楽しんでいたが、1年前から言葉数が少なくなり夫が心配して精神科を初めて受診した。MMSEは正常範囲内であった。MRIでは前頭葉優位の限局性脳萎縮があり、SPECTでは両側の前頭葉から側頭葉に血流低下が認められた。現在は定年退職した夫と2人暮らしをしており、家事は夫が行っている。デイケアに週1回通所しており、好きだった塗り絵や和紙工芸などの作業活動に参加するが、落ち着きがなく途中で立ち去ろうとする行動が頻回にみられる。作業活動の持続を促す対応として最も適切なのはどれか。

1: 注意がそれたら道具や材料を見せながら声をかける。

2: 顔見知りのメンバーが多いフロアに移動する。

3: 立ち去ってはいけないとはっきり伝える。

4: 初めて体験する手工芸を取り入れる。

5: セラピストを変更する。

- 答え:1

- 解説:この患者は前頭側頭型認知症であり、作業活動の持続を促すためには注意を促す方法が適切である。選択肢1が最も適切な対応である。

- 前頭側頭型認知症患者は被影響性の亢進がみられるため、道具や材料を見せながら声をかけることで注意を促し、作業活動の持続を促すことができる。

- 顔見知りのメンバーが多いフロアに移動することは、患者の落ち着きがなくなる可能性があるため、作業活動の持続を促す対応としては適切ではない。

- 前頭側頭型認知症患者に対して、「立ち去ってはいけない」とはっきり伝えるのではなく、状況を説明する方が適切である。

- 認知症患者に対する作業療法では、初めて体験する作業よりも、なじみのある作業を用いた方が適切であるため、選択肢4は適切ではない。

- 認知症患者に対する作業療法では、信頼関係構築のためにも、安易にセラピストを変更しない方が適切である。担当者の変更は、患者の不安や症状を増強させる可能性があるため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第4問

65歳の女性。脳出血発症後5週の左片麻痺。高血圧で降圧薬を服用中。訓練前の血圧は158/92 mmHg(安静座位)であったが、平行棒内歩行訓練直後の血圧は200/128 mmHg(座位)であった。めまいなどの自覚症状は訴えなかった。アンダーソン改訂基準に基づいた理学療法士の対応として適切なのはどれか。

1: その日の訓練を中止し主治医に連絡する。

2: 血圧をモニターしながら訓練を続ける。

3: 訓練を一時中止し様子をみる。

4: 歩行を中止し座位での訓練内容に変更する。

5: 歩行を中止し臥位での訓練内容に変更する。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する