第37回午前第33問の類似問題

第46回午前:第17問

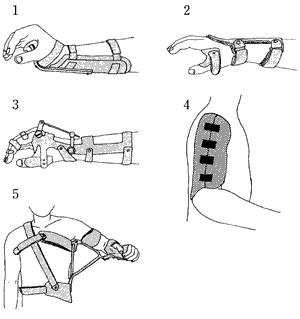

装具の適応で正しいのはどれか。

1: 正中神経麻痺

2: 橈骨神経麻痺

3: 脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)

4: 腱板断裂術後

5: 上腕骨骨幹部骨折

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第33問

脊髄損傷患者(第5頸髄節まで機能残存)が可能な動作はどれか。2つ選べ。

1: 肩関節外転

2: 肘関節伸展

3: 前腕回外

4: 手関節背屈

5: 指伸展

- 答え:1 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第70問

脊髄損傷の機能残存レベルとADLとの組合せで誤っているのはどれか。

1: 第4頸髄節-電動車椅子での移動

2: 第5頸髄節-ハンドリムの工夫による車椅子での移動

3: 第6頸髄節-車椅子からベッドへの移乗

4: 第7頸髄節-自己導尿

5: 第8頸髄節-短下肢装具と松葉杖での歩行

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肘関節屈曲の抵抗運動

2: 標準型車椅子の操作訓練

3: 車椅子から床への移乗訓練

4: 座位バランス訓練

5: 呼吸訓練

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

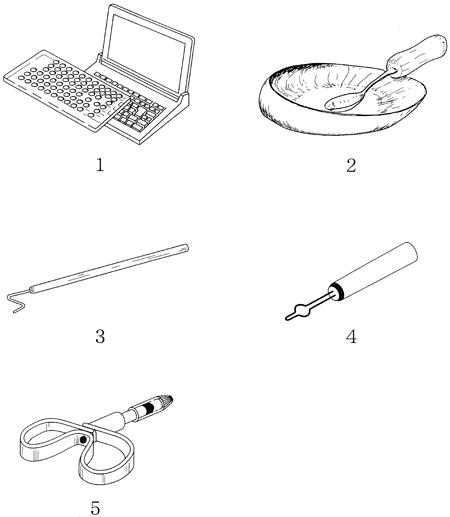

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第9問

25歳の女性。交通事故で頸椎脱臼骨折を受傷した。脊髄ショック期は脱したと考えられる。MMTで、肘屈曲は徒手抵抗に抗する運動が可能であったが、手関節背屈は抗重力位での保持が困難であった。肛門の随意的収縮は不能で、肛門周囲の感覚も脱失していた。目標とする動作で適切なのはどれか。

1: 起き上がり

2: 自動車運転

3: 側方移乗

4: 電動車椅子操作

5: トイレ移乗

- 答え:1

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

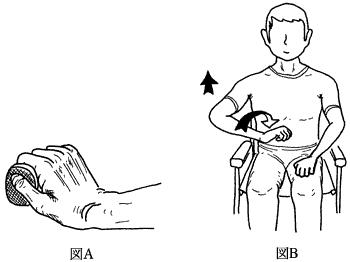

第46回午前:第8問

頸髄損傷患者。握力は測定不能で、ごく軽い物品は図Aのように把持できる。図Bのように肩関節外転を伴って、前腕を回内することができる。「顔にかかった掛け布団を払いのけることができない」と訴える。この患者の車椅子使用で正しいのはどれか。

1: フットサポートに手を届かせる方法はない。

2: 車椅子上での殿部の除圧は自力ではできない。

3: 車椅子前進駆動のために上腕三頭筋を用いる。

4: ADL自立のためには電動車椅子が必須である。

5: 適度な摩擦が得られればノブ付きハンドリムは不要である。

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

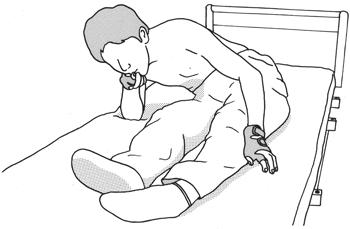

第54回午後:第10問

頸髄損傷完全麻痺者(第6頸髄節まで機能残存)が肘での体重支持を練習している図を示す。この練習の目的動作はどれか。

1: 導尿カテーテル操作

2: ベッド上での移動

3: 足上げ動作

4: 上着の着脱

5: 寝返り

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第16問

22歳の男性。身長170 cm、体重70 kg。外傷性頸髄損傷後6か月経過。MMTは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、屋内で使用する車椅子を検討した。車椅子作製上の留意点で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれの高さを肘台と同じ高さにする。

2: 駆動輪の車軸を標準よりも前方に移動する。

3: 14インチの駆動輪を使用する。

4: トグル式ブレーキを使用する。

5: 足台をスイングアウト式にする。

- 答え:4 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第47問

頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者への適応で誤っているのはどれか。

1: ヘッドポインター

2: 車椅子

3: フックループ付きズボン

4: 電動ベッド

5: 万能カフ

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第27問

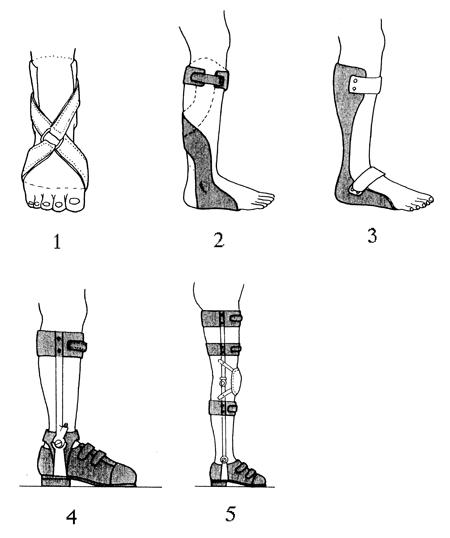

65歳の男性。脳卒中による右片麻痺。発症後3か月経過。下肢のブルンストローム法ステージIII。多点杖で歩行訓練を行っているが、下腿三頭筋の痙縮が強く、内反尖足が顕著である。適切な装具はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

18歳の男性。交通事故後に大腿切断術試行。術直後義肢装着プログラムで誤っているのはどれか。

1: 術直後、ギプス固定に内骨格モジュールシステムを接合

2: 術後1日目、荷重5 kgで歩行器内立位開始

3: 術後3日目、平行棒内立位開始

4: 術後7日目、平行棒内歩行開始

5: 術後14日目、ギプスソケットから吸着ソケットへ変更

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

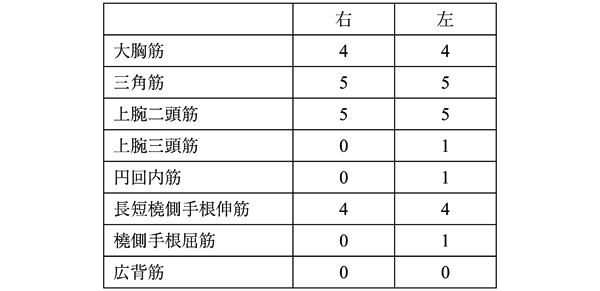

第54回午前:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第11問

30歳の男性。調理師。頭部外傷受傷後4か月が経過し、回復期リハビリテーション病棟に入院している。麻痺はないが、明らかな企図振戦がある。意識障害や著しい記銘力低下はないが、些細なことで怒り出す。作業をする場合にはすぐに注意がそれてしまい継続できず、口頭での促しが必要である。ADLは自立し、現職復帰を希望している。この時期の作業療法の指導で正しいのはどれか。

1: 受傷前の職場を訪問させる。

2: 包丁を用いた調理訓練を行う。

3: 作業の工程リストを作らせる。

4: 訓練はラジオを聴かせながら行う。

5: 怒り出したときには厳格に注意する。

- 答え:3

- 解説:この患者は頭部外傷により企図振戦や注意の持続性低下、易怒性などの前頭葉症状があります。作業療法の指導では、患者の症状に配慮し、効果的な方法を選択することが重要です。

- 受傷後4か月でまだ回復の見込みがあり、前頭葉症状や企図振戦が残存しているため、現時点で職場を訪問すると悪い評価を受ける可能性があります。職場の訪問は復職の目処が立ってから行うべきです。

- 患者には企図振戦があるため、包丁の使用は危険です。また、現時点では調理訓練を行う必要性は低いため、この選択肢は正しくありません。

- 患者の記銘力は保たれているため、工程リストを作成することで作業に復帰しやすくなり、他者からの口頭での促しの頻度も減少できます。この選択肢が正しいです。

- 注意の持続性が低下している患者に対して、ラジオを聞かせながら作業を行わせると注意がさらに散漫になる可能性が高いため、この選択肢は適切ではありません。

- 患者の易怒性は頭部外傷によるものであり、厳格に注意しても感情制御の改善は期待できません。感情抑制ができるようになるまで許容的に待つか、怒った場所や状況から距離をとらせて傾聴する対応が望ましいです。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

35歳の男性。前腕骨折でプレートを用いた観血的整復固定術後、前腕から手指にかけて浮腫と手関節の拘縮を認める。物理療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 経皮的電気刺激(TENS)

2: 極超短波

3: 渦流浴

4: 間歇的機械的圧迫

5: 超音波

- 答え:1 ・2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第35問

頸髄損傷完全麻痺(第4頸髄節まで機能残存)に使用しないのはどれか。

1: 万能カフ

2: 電動車椅子

3: 透明文字盤

4: 環境制御装置

5: 食事支援ロボット

- 答え:3

- 解説:頸髄損傷完全麻痺(第4頸髄節まで機能残存)では、副神経により胸鎖乳突筋の作用が残存している。横隔膜の運動にも障害が生じる。この状態では、透明文字盤は使用しない。

- 万能カフは、肘・前腕の機能が残存していないため、単独では使えないが、上肢と前腕を他動的に支持するアームロボットを併用するときに使用できる。

- 電動車椅子は下顎と頸部の運動を制御装置にチン・コントローラーや傾斜計を用いて伝達することにより運転できる。

- 透明文字盤は、発声ができない重度の四肢麻痺や重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症などで用いられる。C4まで機能残存した患者は、頭頸部の運動には障害がなく、発語可能なため、使用しない。

- 環境制御装置は、眼球運動や頭頸部の運動をコントローラーに伝えることで使用可能。

- 食事支援ロボットは、患者の上肢運動を代償して机上の食物を患者の口に運ぶことを支援する。四肢麻痺の患者に適用できる。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

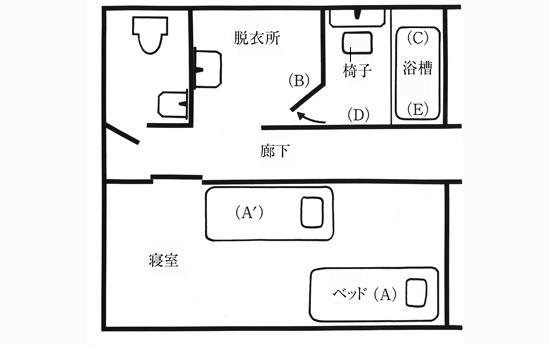

第56回午後:第9問

58歳の男性。脊髄小脳変性症。脊随小脳変性症の重症度分類(厚生省、1992)の下肢機能障害III度、上肢機能障害II度である。脱衣所と洗い場の段差はなく、浴槽は据え置き式で、高さは50 cmであった。住環境整備について誤っているのはどれか。

1: ベッド(A)を(A´)に移動する。

2: 開き戸(B)を外開きから内開きに変更する。

3: 浴槽内の(C)の位置に浴槽台を設置する。

4: 洗い場の壁(D)に横手すりを設置する。

5: 浴槽の(E)の位置にバスボードを設置する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する