第37回午前第10問の類似問題

第46回午後:第33問

運動失調症患者のADLの工夫で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 重たい靴を選ぶ。

2: 靴下にループをつける。

3: 机の角にクッション材をつける。

4: 食事に長柄フォークを使用する。

5: 上着の更衣にリーチャーを使用する。

- 答え:1 ・3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第6問

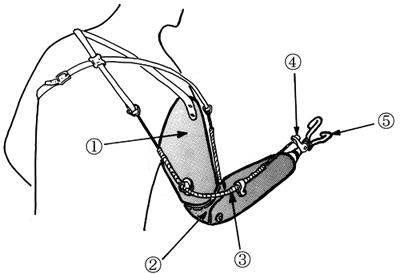

50歳の女性。右上腕短断端切断。受傷後3か月経過。図のような上腕義手を製作した。パーツの名称で正しいのはどれか。

1: ①ミュンスター型ソケット

2: ②単軸肘ブロック継手

3: ③肘コントロールケーブル

4: ④ターミナル(回り端子)

5: ⑤能動ハンド

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第4問

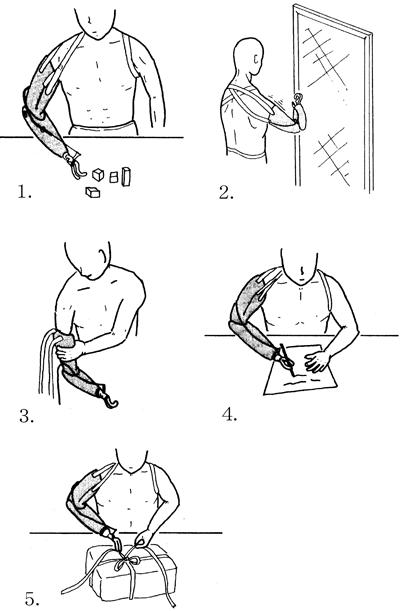

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第11問

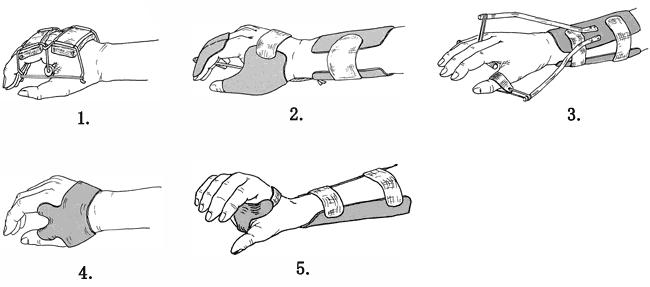

55歳の女性。末梢神経障害。短母指外転筋、母指対立筋、虫様筋(第1・第2)がMMT 1~2であった。この患者に用いるスプリントとして適しているのはどれか。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第3問

65歳の女性。右利き。右被殻出血による左片麻痺。発症後4か月が経過した。Brunnstrom法ステージは左上肢IV、左手指IV、左下肢VI。両手で可能な動作はどれか。

1: 網戸を取り外す。

2: 掃除機をかける。

3: 天井の蛍光灯を変える。

4: 豆腐を手掌の上で切る。

5: エプロンの腰ひもを後ろで結ぶ。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第6問

65歳の男性。右上腕外側の持続圧迫による橈骨神経麻痺。発症後3日。橈骨神経領域の感覚障害がある。Danielsらの徒手筋力テストで腕橈骨筋3、橈側手根伸筋2、尺側手根伸筋2、指伸筋2、長母指外転筋2、示指伸筋1である。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 手関節の伸展他動運動

2: MP関節伸展の抵抗運動

3: Capener装具による示指伸張

4: コックアップスプリントの装着

5: 手関節伸筋に対する遠心性収縮による筋力強化

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第21問

50歳の女性。球麻痺症状で発症した筋萎縮性側索硬化症。発症後1年経過。自営業世帯の主婦で、病前は家業の経理を行っていた。現在、筋力は上肢近位筋群3(Fair)、上肢遠位筋群2(Poor)、下肢筋群4(Good)である。最近、肺炎を2回起こしている。この患者への対応で緊急度が低いのはどれか。

1: コミュニケーションエイドの検討

2: 呼吸体操の指導

3: 飲み込みやすい食品の紹介

4: 不安や恐れへの相談

5: 移乗介助用リフターの導入

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第57問

関節リウマチの手指で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: スワンネック変形ではPIP関節が過屈曲する。

2: 母指のボタンホール変形ではZ変形をきたす。

3: ムチランス型ではオペラグラス変形がみられる。

4: 尺側偏位は中節骨より遠位部でみられる。

5: 手指の脱臼はMP関節に最も頻繁にみられる。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第65問

上腕切断者の作業療法で誤っているのはどれか。

1: 健側の筋力強化を行う。

2: 弾性包帯は末梢側ほどきつく巻くように指導する。

3: 義手を健側の母指までの長さと同じにする。

4: 操作効率が悪い場合はハウジングを長くする。

5: 鏡を見て姿勢をチェックするように指導する。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第13問

70歳の男性。視床出血による右片麻痺。ダブルクレンザック足継ぎ手に外側Tストラップがついた装具を処方され、装具の静的な適合判定を行った後に歩行練習を開始した。歩行時の麻痺側立脚中期に膝の過伸展が観察されたが、装具を調整したことでこの現象は消失した。装具の調整方法として適切なのはどれか。

1: 金属支柱の強度を増した。

2: 下腿半月を深くした。

3: 足継ぎ手後方の調節ロッドを押し込んだ。

4: 足継ぎ手前方の調節ロッドを押し込んだ。

5: 足継ぎ手の位置を後方へずらした。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

65歳の女性。左変形性股関節症。3年前からの左股関節痛に対して後方侵入法で人工股関節置換術を受けた。術後のエックス線写真を示す。手術後3週までの患側の理学療法で正しいのはどれか。

1: 立ち上がり動作は股関節内旋位で行う。

2: 術後翌日から等尺性筋力増強練習を開始する。

3: 術後3日間はベッド上安静とする。

4: 術後2週は股関節を45度以上屈曲しない。

5: 術後3週は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第14問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 右膝関節の自動屈伸訓練

2: 左膝関節の他動屈伸訓練

3: 両足関節の自動底背屈訓練

4: 右大腿四頭筋の等張性収縮訓練

5: 左下肢伸展位挙上訓練(SLR訓練)

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

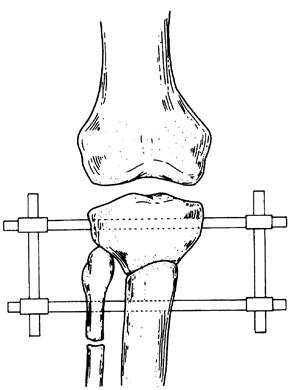

第35回午前:第14問

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第35問

大腿骨頸部骨折に対して後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導で正しいのはどれか。

1: 和式トイレで排泄する。

2: 割り座で足の爪を切る。

3: あぐら座位で靴下をはく。

4: 健側下肢から階段を下りる。

5: 椅子に座って床の物を拾う。

- 答え:3

- 解説:後方アプローチにて人工骨頭置換術を施行した患者のADL指導では、股関節の後方脱臼のリスクを考慮し、股関節屈曲・内転・内旋の複合や過度な屈曲位を避ける動作が適切である。

- 和式トイレで排泄する姿勢は、しゃがみ込む際に股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 割り座は、股関節屈曲・内転・内旋が複合した肢位で、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- あぐら座位での靴下着脱は、股関節外転・外旋位となるため、指導として適切である。ただし股関節の過度な屈曲には注意が必要である。

- 健側下肢から階段を下りると、術側の片側立脚位で体重を支持しながら遠心性屈曲を行うことになり、脱臼の危険性が高まるため、適切ではない。

- 椅子に座って床の物を拾うと、股関節過屈曲位となり、脱臼の危険性があるため、適切ではない。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第28問

25歳の女性。てんかん患者。9歳ころから、突然一点を凝視したまま動きが止まり、すぐにバタンと倒れ、全身を強く硬直させ、その後1分位両側の手足の関節を屈曲・伸展させる発作がみられるようになった。現在は薬物療法によって発作は抑えられているが、自室に閉じこもりがちである。通院で作業療法を行うことになった。この患者の発作型はどれか。

1: 複雑部分発作

2: ミオクロニー発作

3: 欠神発作

4: ジャクソン発作

5: 大発作

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する