第46回午後第39問の類似問題

第43回午前:第29問

23歳の女性。統合失調症。短大卒業後、事務員として働いていた。職場の同僚に噂されていると上司に訴えるなど、被害関係妄想が強まり精神科に紹介され入院となった。薬物療法で精神症状は治まり、2週目に作業療法が開始された。作業療法導入時の面接事項で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 症状の内容

2: 睡眠の状態

3: 職場のストレス

4: 過去の親子関係

5: 現在困っていること

- 答え:2 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第31問

21歳の男性。統合失調症。高校2年ころから男女の声の幻聴や注察妄想が出現。精神科クリニックに通院しながら高校卒業。浪人2年目、突然予備校をやめて自室に閉じこもるようになった。家人に暴力を振るうなど問題行動が重なり、精神科病院へ入院した。1か月後、作業療法に参加となった。参加2週ころから女性患者と仲良くなり、プログラム中に抱きつくなど目に余る行動がでてきた。男性患者への適切な対処はどれか。

1: そのまま経過を観察する。

2: 他のメンバーから様子を聞く。

3: 直ちに男性患者の家族に連絡する。

4: 面接で男女の付き合い方を話し合う。

5: 作業療法を中断する。

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第79問

障害受容で誤っているのはどれか。

1: 社会環境によって影響される。

2: 障害者同士の交流により促進される。

3: 抑うつ状態の患者には積極的な指導を行う。

4: 混乱している患者の怒りは医療者にも向く。

5: ショックを受けている状態の患者は安全に見守る。

- 答え:3

- 解説:障害受容は、障害者が自分の障害を受け入れ、自己の価値観を再構築するプロセスです。この過程では、社会環境や障害者同士の交流が影響を与え、患者の心の状態に応じた対応が求められます。

- 社会環境は障害受容に影響を与えます。障害者が社会から負わされる苦しみや偏見があるため、社会環境が障害受容の過程に関与します。

- 障害者同士の交流は障害受容を促進します。社会的相互作用の中で価値観の転換が生じ、障害受容が進むことがあります。

- 抑うつ状態の患者に対して積極的な指導を行うのは誤りです。障害受容において患者は内心の格闘があり、治療者は患者の状態を理解し、見守ることが大切です。

- 混乱期にある患者は周囲の人に対して反抗的、攻撃的な態度を示すことがあり、その怒りは医療者にも向くことがあります。混乱期にある患者に対しては、傾聴して受容するだけでなく、提案も有効となります。

- ショックを受けている状態の患者は安全に見守ることが重要です。患者の話を傾聴し、安全に見守ることで、患者がうつ状態になるのを避けることが可能となります。

- 科目:臨床心理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第64問

脳卒中片麻痺に対するEMGバイオフィードバック療法で適切でないのはどれか。

1: 重度の弛緩性麻痺が適応となる。

2: 手指伸展機能の回復に用いる。

3: 意識レベルや意欲が影響する。

4: 筋放電量をコントロールする。

5: 音および波形でフィードバックする。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第54問

手根管症候群の作業療法で正しいのはどれか。

1: 手関節を背屈位に保つ。

2: 振動を伴う工具を使用する。

3: 手指伸筋の筋力強化を行う。

4: 両側性に障害のあることを想定して行う。

5: トーマススプリントを用いて把持訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第36問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業に気乗りしないと頭痛を訴え、難しいと依存的になる。作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 訴えを聞き作業を休ませる。

2: 復学を条件に作業を続ける。

3: 難しいところは療法士が手伝う。

4: 患者とルールを決めて作業を行う。

5: 患者の希望した作業を行う。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第40問

うつ状態の患者の作業療法中にみられる訴えはどれか。

1: 「考えが次々に浮かんできます」

2: 「考えが声になって聴こえます」

3: 「考えが他人に知られます」

4: 「考えが全く浮かびません」

5: 「考えが急に止められます」

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第20問

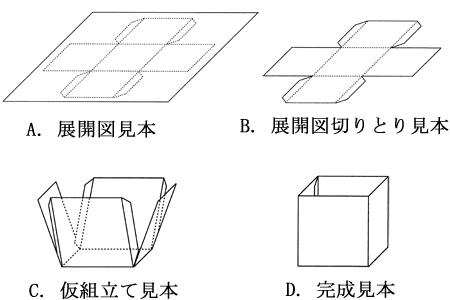

52歳の男性。統合失調症。精神科病院に5年間入院している。作業療法が開始され、作業遂行の特徴と問題解決技能とを評価する目的で、箱づくり法を行うことになった。箱の作成過程で、患者から見本提示の希望があった場合、見本を段階的に提示する順序で正しいのはどれか。

1: A→B→C→D

2: B→C→D→A

3: C→D→A→B

4: D→A→B→C

5: A→C→B→D

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第42問

統合失調症の作業療法で、患者が最も混乱しやすいのはどれか。

1: 担当者の識別

2: 作業の手順

3: 活動の時間

4: 作業の場所

5: 道具の用途

- 答え:2

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第43問

アルコール依存症の治療について正しいのはどれか。

1: 本人や家族に対する心理教育が有効である。

2: 離脱への導入の時期から作業療法を実施する。

3: Wernicke脳症の予防にビタミンCを投与する。

4: 離脱症状の予防にベンゾジアゼピン系薬物は無効である。

5: 患者に拒否的な家族には自助グループヘの参加は勧めない。

- 答え:1

- 解説:アルコール依存症の治療には、患者本人や家族に対する心理教育が有効であり、共依存が形成されやすい家族にも対応することが重要です。また、作業療法や薬物療法も適切な時期に行われることが大切です。

- 本人や家族に対する心理教育が有効である。アルコール依存症は患者本人だけでなく、共依存が形成されやすい家族への心理教育が有効とされる。家族が患者の状況を理解し、適切なサポートができるようになることが重要です。

- 離脱への導入の時期から作業療法を実施する。これは間違いで、作業療法は離脱期を過ぎてから開始される。離脱期には、患者の症状が安定するまで待つことが適切です。

- Wernicke脳症の予防にビタミンCを投与する。これは間違いで、ウェルニッケ脳症の予防にはビタミンB1が投与される。ビタミンB1はアルコール依存症患者に不足しがちであり、ウェルニッケ脳症の予防に重要です。

- 離脱症状の予防にベンゾジアゼピン系薬物は無効である。これは間違いで、離脱症状にはベンゾジアゼピン系薬物を投与して予防する。ベンゾジアゼピン系薬物は、不安や緊張を緩和し、離脱症状を軽減する効果があります。

- 患者に拒否的な家族には自助グループヘの参加は勧めない。これは間違いで、患者に対して拒否的な家族には、自助グループの参加を促すことや、心理教育により家族が患者に協力できるように支援する。家族の理解と協力が治療の成功に大きく寄与します。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第70問

脳性麻痺の病型と症状との組合せで誤っているのはどれか。

1: 弛緩型 - スカーフ徴候

2: アテトーゼ型 - ガラント反射

3: 痙直型 - 折りたたみナイフ現象

4: 失調型 - 安静時振戦

5: 強剛型 - 鉛管現象

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第2問

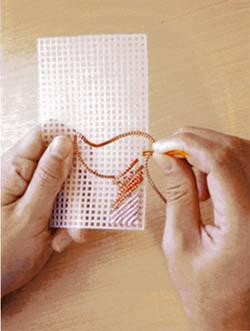

脳血管障害患者にネット手芸を作業活動として選択した。下から6段目までを作業療法士が手本として見せた後、色を変えて患者が実施した作品の途中経過を写真に示す。最も考えられる障害はどれか。

1: 観念失行

2: 拮抗失行

3: 構成障害

4: 視覚失認

5: 手指失認

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第100問

自閉症で正しいのはどれか。

1: 乳児期の虐待(ネグレクト)が原因となる。

2: 20%に精神遅滞の合併がある。

3: 言語の意味理解が障害される。

4: 家庭ではほぼ問題なく会話できる。

5: 特定のものに対するこだわりがある。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

小児自閉症患者に勧める活動として最も適切なのはどれか。

1: トランポリンで遊ぶ。

2: ままごとで父親役をする。

3: テレビを見ながら宿題をする。

4: 野球のキャッチボールをする。

5: 苦手な感覚を繰り返し受ける。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第48問

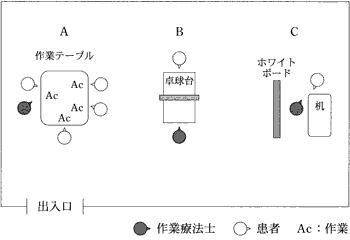

精神科作業療法室(オープンスペース)の使い方で誤っているのはどれか。

1: A:生活歴の聴取

2: A:作業遂行の援助

3: B:緊張緩和目的の卓球

4: C:相談の傾聴

5: C:質問紙を用いた面接

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第48問

治療者を操作しようとしたり、独占しようとしたりする可能性が最も高い疾患はどれか。

1: 1. アルコール依存症

2: 2. 双極性感情障害

3: 3. 境界性人格障害

4: 4. 広汎性発達障害

5: 5. 統合失調症

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第47問

強直間代けいれんの発作時の対応で正しいのはどれか。

1: 上下肢を抑える。

2: タオルを嚙ませる。

3: 発作の様子を記録する。

4: 刺激を加えて意識障害の程度を判定する。

5: 発作終了後、直ちに抗てんかん薬を服用させる。

- 答え:3

- 解説:強直間代けいれんの発作時の対応として、患者の安全を確保し、発作の様子や持続時間を記録することが重要です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 上下肢を抑えることは、患者や援助者に怪我をさせる可能性があるため、避けるべきです。代わりに、危険な物を患者から遠ざけて安全な環境を作ることが重要です。

- タオルを嚙ませることは、窒息の危険性があるため行ってはいけません。患者の安全を確保するために、他の対応方法を検討する必要があります。

- 発作の様子や持続時間を記録することは正しい対応です。これにより、後日医師に正確な状況を伝えることができ、適切な治療が行われることにつながります。

- 意識障害の状況を観察することは有益ですが、発作中に刺激を加えることは避けるべきです。刺激を加えることで、けいれん症状が悪化する危険性があります。

- 発作終了後は患者が疲労し、睡眠やもうろう状態となることがあります。このため、抗てんかん薬の内服はできない場合があります。医師の指示に従って、適切なタイミングで薬を服用させることが重要です。

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第32問

25歳の女性。境界型人格障害。手首の自傷行為の反復、睡眠薬遊びや万引きがある。「何でも良いからやれる仕事をやってはどうか」と言う母親に暴力を振るい、止めに入った父親の前で「死んでやる」と言って再び手首の自傷行為に及び入院した。入院後、穏やかになり作業療法が開始された。作業中に「息が苦しくなり手がしびれる」と言い出した。考えられる発作はどれか。

1: 低血糖発作

2: 過呼吸発作

3: けいれん発作

4: 欠神発作

5: 情動脱力発作

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第79問

認知症の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 集団回想法

2: 見当識の訓練

3: 創作活動

4: ADL訓練

5: 数字の暗記

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第56問

多発性硬化症患者の作業療法上の留意点で誤っているのはどれか。 ア.課題内容を決める前に視力検査を行う。イ.障害が増悪しても訓練量の維持を図る。ウ.痙縮軽減のための熱めの湯で入浴後に訓練を行う。エ.感覚障害例では作業中の外傷に注意する。オ.副腎皮質ステロイド薬投与例では易感染症に注意する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する