答えを一括表示

全ての問題カードで答えと解説を同時に展開します。

もう一度押すと全てのカードの答えをまとめて非表示に戻せます。

表示中

作業療法士問題表示

作業療法士国家試験

検索元問題

第44回 午前 第84問

20件の類似問題

統合失調症回復期前期の作業療法で優先して考慮するのはどれか。 ...

広告

81

第40回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の回復期前期における作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

服薬自己管理の援助

2

身辺処理能力の回復

3

対人交流技能の改善

4

就労に向けた援助

5

社会資源利用の援助

78

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

精神分裂病(統合失調症)患者の急性期症状消退時の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

対人技能の向上

2

金銭の自己管理の向上

3

自己決定力の向上

4

疲労感の軽減

5

職場獲得の援助

85

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症回復期後期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

対人関係技能の習得

2

生活リズムの形成

3

身辺処理の達成

4

心身機能の回復

5

楽しむ体験

43

第48回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の回復期後期に行う作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

休息援助

2

対人交流

3

衝動発散

4

欲求充足

5

鎮静と賦活

85

第41回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の回復期前期における作業療法導入時の評価項目で適切でないのはどれか。

1

基本的生活リズム

2

身体感覚の状態

3

疲れやすさの程度

4

活動範囲の広がり

5

金銭管理能力

広告

43

第49回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の回復期前期の患者に適切な活動はどれか。

1

仲間作り

2

生活管理

3

欲求の充足

4

役割の体験

5

身体感覚の回復

41

第52回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

神経症性障害患者の作業療法導入時の評価で最も重視すべきなのはどれか。

1

就労関連技能

2

身辺処理能力

3

精神内界の葛藤

4

基本的な心身機能

5

症状への対処方法

83

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

楽しむ体験

2

対人交流の促進

3

社会参加のための情報収集

4

身体感覚の回復

5

就労支援

46

第47回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

統合失調症の亜急性期と回復期とに共通する作業療法の目的はどれか。

1

役割行動

2

欲求の充足

3

自信の回復

4

達成感の獲得

5

生活リズムの回復

49

第52回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

急性の幻覚妄想状態が軽減してから1週間が経過した統合失調症患者に対して行う高校復学を目標とした外来作業療法導入時の目的として適切なのはどれか。

1

余暇活動の促進

2

社会参加の促進

3

生活リズムの獲得

4

対人スキルの向上

5

デイケアへの移行練習

広告

42

第45回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

亜急性期の統合失調症患者に対する作業療法の目的で正しいのはどれか。

1

1. 自己能力の限界を知る。

2

2. 作業遂行能力を改善する。

3

3. 対人交流技能を改善する。

4

4. 社会資源の利用を援助する。

5

5. 基本的な生活リズムを回復する。

31

第43回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

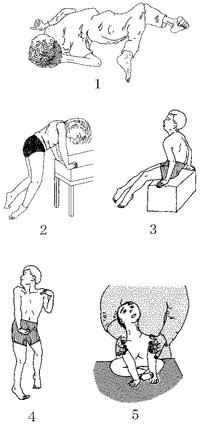

統合失調症(回復期前期)の患者に対する作業療法導入時の面接場面で適切なのはどれか。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

15

第45回 午前

|

作業療法士実地問題

30歳の男性。統合失調症。高校時代から体調不良を訴えるようになり、自宅に引きこもっていた。5年前に幻覚妄想状態のため入院し作業療法を継続していたが、最近、「退院したい」と意欲を見せ始めた。この時期の作業療法の目的で適切なのはどれか。

1

就労準備

2

趣味の拡大

3

心身機能の回復

4

生活リズムの改善

5

自己管理技能の改善

44

第57回 午後

|

作業療法士専門問題

最重要

解説

統合失調症の回復過程の急性期における作業療法として適切なのはどれか。

1

身体感覚の獲得

2

現実への移行の準備

3

身辺処理能力の回復

4

生活管理能力の改善

5

対人交流技能の改善

解説を解放して詳細を表示

解説を表示するにはログインが必要です。ログインすると無料枠(1日5問)をご利用いただけます。

無料プランでは解説を1日5問まで表示できます。解説を表示すると残り回数が消費されます。

今日: 回 | 残り 回

本日の無料枠を使い切りました。プレミアム登録で無制限にご利用いただけます。

解説データを取得しています...

83

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

回復期前期の統合失調症患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1

身体感覚を促すための身体運動を行う。

2

現実検討を促すためのミーティングを行う。

3

対人交流技能を促すためのSSTを行う。

4

自立生活を促すための就労準備訓練を行う。

5

地域参加を促すための社会活動を行う。

広告

43

第46回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

入院後2週の統合失調症患者。作業療法の初期評価項目で優先度が低いのはどれか。

1

生活技能

2

現実検討

3

対人緊張

4

薬物効果

5

身体感覚

81

第38回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

うつ病の回復期の作業療法で適切なのはどれか。

1

作業時間を延長する。

2

作業の速さを求める。

3

休息の取り方を教える。

4

変化に富む構成にする。

5

作業の完成度を求める。

17

第46回 午前

|

作業療法士実地問題

19歳の男性。統合失調症。大学入学後、授業中に突然大声で叫ぶようになり、幻聴と被害妄想とが認められたため入院となった。治療開始後1か月経過し症状が改善したため自宅へ退院したが、疲労感が強く半年間引きこもっていた。このため、復学を目標として外来作業療法が開始された。この時期の作業療法の役割はどれか。

1

休息援助

2

仲間づくり

3

余暇の利用

4

社会性の獲得

5

生活リズムの獲得

32

第44回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

26歳の男性。統合失調症。大学卒業後、会社に就職し営業の仕事で出張することが多かった。出張途中の飛行機で突然耳鳴りがし、やがて幻聴に変っていったのをきっかけに精神科病院に入院した。薬物療法によって症状が落ち着いたので、2か月後に復職を目指して作業療法を開始した。この時点での作業療法評価で優先されるのはどれか。

1

余暇活動

2

集団内行動

3

金銭管理能力

4

作業遂行能力

5

交通機関の利用

27

第42回 午前

|

作業療法士専門問題

最重要

27歳の男性。統合失調症。大学卒業後、建設会社に就職し設計の仕事をしていた。新たなプロジェクトの責任者として仕事に追われるようになってから、眠れない日が続き、急に怒り出すこともあった。プレゼンテーションの日に昏迷状態となり入院した。1週後、症状が徐々に落ち着いてきた時点で作業療法が開始された。この時点での作業療法の目的で適切なのはどれか。2つ選べ。

1

自信の回復

2

役割の遂行

3

安心感の提供

4

対人関係の改善

5

生活リズムの回復

広告