第43回午前第7問の類似問題

第35回午前:第31問

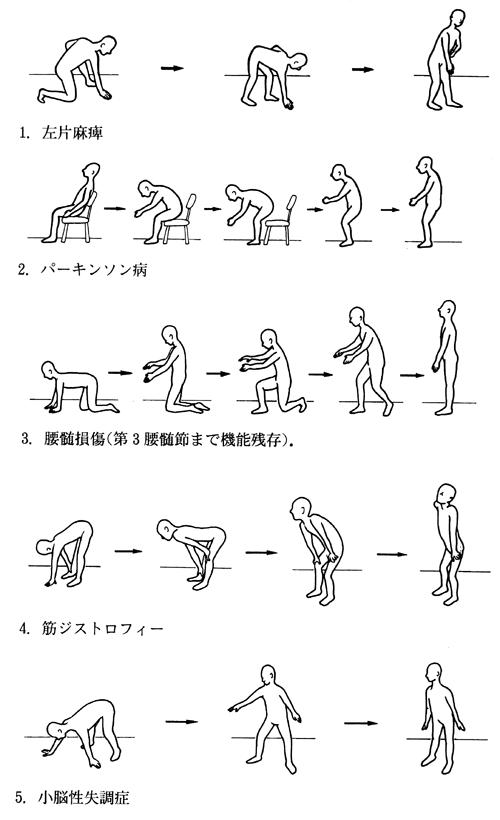

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第11問

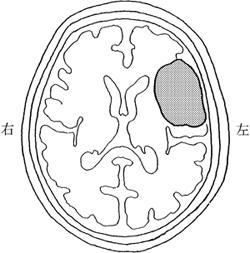

54歳の右利きの男性。脳梗塞。図のような頭部画像病変であった。みられやすい症状はどれか。

1: 他人の手徴候

2: 観念失行

3: ブローカ失語

4: ゲルストマン症候群

5: ウェルニッケ失語

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第12問

48歳の女性。2年前に多発性硬化症と診断された。これまで日常生活はおおむね自立していたが、1週前から視力の低下、両側下肢の脱力が増悪し入院となった。薬物治療後に理学療法が開始されたが、視力の低下、両側下肢の筋力低下および軽度のしびれが残存している。この時点の深部感覚障害の程度を適切に検査できるのはどれか。

1: 運動覚試験

2: Romberg試験

3: 内果での振動覚試験

4: 自動運動による再現試験

5: 非検査側を用いた模倣試験

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第31問

1歳2か月の男児。6か月健康診査で運動発達遅滞を指摘され、地域の療育センターを紹介された。痙直型両麻痺と診断され、週1回の外来理学療法が開始された。現在、首が座り上肢を支持して数秒間のみ円背姿勢で床座位保持が可能となった。この時期のホームプログラムとして適切なのはどれか。

1: 下肢の保護伸展反応の促通

2: 上肢の他動的可動域訓練

3: 腹臥位での体幹伸展運動

4: 四つ這い位保持訓練

5: 介助歩行

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第17問

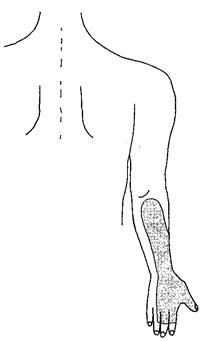

21歳の男性。右上腕骨骨折。図に示す領域の知覚が脱失し、運動麻痺がみられる。装着するスプリントで適切なのはどれか。

1: フレクサーヒンジ・スプリント

2: Bennett型長対立スプリント

3: Thomasスプリント

4: ナックルベンダー

5: 短対立スプリント

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第40問

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第33問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で正しいのはどれか。

1: 水分よりゼリーで誤嚥しやすい。

2: 急性期より慢性期で高頻度に生じる。

3: 座位よりリクライニング位で誤嚥が少ない。

4: 片側の障害では非麻痺側に頸部を回旋する。

5: 食事中むせなければ誤嚥はないと判断できる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第10問

32歳の女性。右利き。診断名は右乳がん(ステージⅡ)。右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術施行目的で入院となった。夫と2歳の子どもとの3人暮らし。職業は保育士。術前の右上肢機能は良好であり、セルフケアや家事動作は自立していた。術後作業療法について正しいのはどれか。

1: 日光浴を勧める。

2: 術側の上肢は固定する。

3: 事務職への転職を勧める。

4: 重量物を持たないように指導する。

5: 3か月間物干し動作は行わないよう指導する。

- 答え:4

- 解説:この患者は右乳房切除術と腋窩リンパ節郭清術を受けた後に作業療法が実施される。術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 日光浴はがんの発生リスクを低減することを示唆する研究もあるが、観察研究のデータであり、術後の作業療法として日光浴を選択できない。

- 術後に乳房切除創部の安静は行われるが、患側上肢を固定すると、関節拘縮が生じることがあるため、適切ではない。

- 患者は保育士であり、子どもを上肢で介助することも想定できるが、業務内容としては役割分担などで調整する手段があり、事務職へ転職するまでの理由はない。

- 術後の患側上肢には創部治癒のために重い物を持たないよう指導することが適切である。

- 術後3か月間に物干し動作を行わせないとする合理的事象はない。物干し動作は肩関節の運動を伴うが、肩の安静は最小限にしながら、術後早期からADLを含めた活動は痛み自制内で行うことができる。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第57問

閉鎖性外傷性脳損傷の特徴で適切でないのはどれか。

1: 意識障害の期間と予後とは関係がある。

2: 病巣はびまん性である。

3: 好発部位は両側後頭葉である。

4: 認知障害、記憶障害および行動異常がみられる。

5: 失調やバランス障害がみられる。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

50歳の女性。慢性関節リウマチでスタインブロッカーのステージIII、クラスII。発症後2年経過。両膝に外反変形、両外反母趾がある。両手関節の痛みは強く、腫脹もあるが、平行棒内での歩行は可能。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節保護

2: 靴インサートの製作

3: 体幹伸筋群を中心とした筋力増強

4: 低い椅子からの立ち上がり訓練

5: 歩行器での歩行訓練

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第90問

集中治療室での急性期リハビリテーションに関して正しいのはどれか。

1: 安全面から歩行練習は行わない。

2: squeezingでは呼気時に肺を圧迫する。

3: 頭部挙上位は全身状態が安定してから開始する。

4: 総腓骨神経麻痺の発生予防には踵部の除圧が重要である。

5: 体位排痰法では痰の貯留部位を下にした姿勢を保持する。

- 答え:2

- 科目:リハビリテーション医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第94問

片麻痺患者への動作指導で正しいのはどれか。

1: 患側を下にして寝返りをする。

2: 起き上がりの介助ではまず頭部を起こす。

3: ベッドからの立ち上がりでは健側下肢は前方におく。

4: ベッドから車椅子への移乗は患側下肢を軸に回転する。

5: 車椅子は健側上肢と患側下肢とで駆動する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第10問

72歳の女性。歩行中に転倒して右手をついた。診療所で良好な整復を得て、ギプス固定を受けた。ギプス固定後の状態を示す。3週後に巻き直しのため受診した際、右前腕から手指に強い運動時痛と浮腫とを認めた。大学病院に紹介され、複雑性局所疼痛症候群の診断を受けた。この症例において初期治療で考慮すべきであった点はどれか。2つ選べ。

1: 日常生活では右手の安静を指導する。

2: 前腕・手指の等尺性収縮を行わせる。

3: 中手指節関節は動かせる固定とする。

4: 手関節の固定は背屈位にする。

5: 前腕から遠位の固定とする。

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者が入浴する際の指導の組合せで適切でないのはどれか。

1: 非麻痺側上肢の洗体-吸盤つきブラシを使用する。

2: シャワーの使用-非麻痺側で水温を確認する。

3: タオル絞り-蛇口に巻きつけねじる。

4: 浴槽内への移動-麻痺側下肢から浴槽に入る。

5: 浴槽内での座位保持-滑り止めテープを使用する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第4問

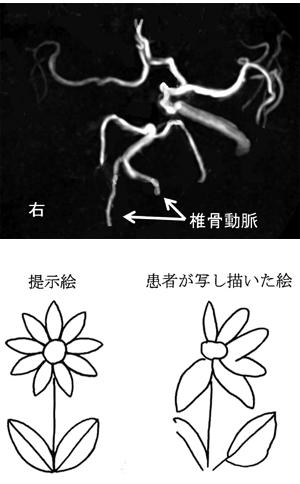

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 失語症

2: 観念失行

3: 純粋失読

4: 左右失認

5: 着衣障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する