第40回午前第51問の類似問題

第56回午前:第35問

頸髄損傷者の自律神経過反射への対応として正しいのはどれか。

1: 導 尿

2: 下肢挙上

3: 腹帯装着

4: 大腿部叩打

5: 鎮痛剤内服

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午後:第65問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 急性期に高頻度にみられる。

2: 体位調節は誤嚥防止に役立つ。

3: 仮性球麻痺があると生じやすい。

4: 水はペーストよりも誤嚥しやすい。

5: 右側の咽頭麻痺では顔を左に向けて食べさせる。

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第16問

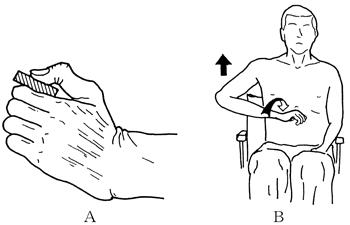

図A、Bの動作を示す頸髄損傷者である。握力は測定不可能であるが、極く軽い物品は図Aのような把持形態を用い、図Bのような肩関節外転運動を伴った回内運動が可能である。なお、顔にかかった掛け布団を払いのける動作は困難である。この患者の車椅子操作について正しいのはどれか。

1: ADL自立のためには電動車椅子が必要である。

2: 手とハンドリムに適切な摩擦が得られればハンドリムのノブは不要である。

3: 車椅子前進駆動には広背筋と上腕三頭筋が強く作用する。

4: 車椅子上での臀部の徐圧は部分的であっても自力では不可能である。

5: 体幹を前屈しフットプレートに手を届かせる方法はない。

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第29問

脳卒中による片麻痺の上肢に対するCI療法(constraint-induced movement therapy)で正しいのはどれか。

1: 健側上肢を拘束する。

2: 慢性期例は適応とならない。

3: 理学療法士の近位監視下で行う。

4: 他動的関節可動域訓練を長時間行う方法である。

5: 患側手指がBrunnstrom 法ステージⅡで適応となる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第37問

上肢の障害と装具の組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩腱板断裂 ― 肩外転装具

2: 肘関節屈曲位拘縮 ― ターンバックル式肘装具

3: 鷲手 ― Oppenheimer(オッペンハイマー)型装具

4: スワンネック変形 ― 指用ナックルベンダー

5: ボタン穴変形 ― 指用逆ナックルベンダー

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

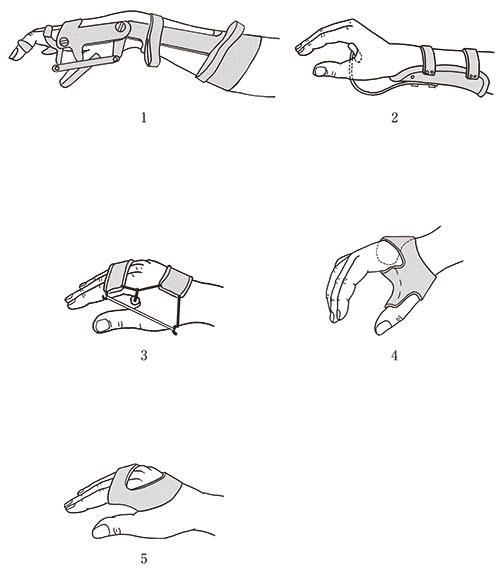

第51回午後:第4問

24歳の男性。受傷後3か月の頸髄完全損傷。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類はC6B1。手関節の可動域制限はない。把持動作獲得のための装具として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第40問

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第38問

装具と疾患の組合せで正しいのはどれか。

1: Jewett型装具 ——————————————橈骨神経麻痺

2: Milwaukee装具——————————————先天性股関節脱臼

3: Oppenheimer型装具————————————胸椎圧迫骨折

4: Riemenbügel(リーメンビューゲル)装具——側弯症

5: SOMI装具 ————————————————頸椎環軸骨折

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第34問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: C4 − ジョイスティック付電動車椅子走行

2: C5 − ズボンの着脱

3: C7 − 自助具を用いての整容動作

4: T1 − 自動車への移乗

5: T10 − 短下肢装具を用いての歩行

- 答え:3 ・4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第66問

正しいのはどれか。

1: 第4頸髄節機能残存例では普通型車椅子駆動が可能である。

2: 第5頸髄節機能残存例では床から車椅子への移乗が可能である。

3: 第6頸髄節機能残存例では自動車運転が可能である。

4: 第7頸髄節機能残存例では平行棒歩行が可能である。

5: 第8頸髄節機能残存例では松葉杖歩行が可能である。

- 答え:3

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第38問

脊髄完全損傷の機能残存レベルと到達可能なADLの組合せで誤っているのはどれか。

1: C3 ― 下顎による電動車椅子の操作

2: C7 ― 自助具なしでの書字

3: T1 ― プッシュアップ動作

4: T6 ― 床から車椅子への移乗

5: L2 ― 長下肢装具とクラッチとを用いての歩行

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第6問

56歳の男性。左片麻痺。脳梗塞発症後3 か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指III、下肢IV。認知や感覚に問題はない。この患者の動作指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返りでの肩甲帯の前方突出と肩関節内転

2: 前開きシャツの袖通しでの肘伸展

3: ファスナー開閉での母指と示指での側腹つまみ

4: 食事中のテーブル上での上肢保持

5: 小物入れ保持での肩内旋・肘屈曲

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第11問

28歳の男性。交通事故で胸髄損傷(第7胸髄まで機能残存)を受傷後、2か月が経過した。受傷時には頭部外傷を認めなかった。現在は、全身状態は良好で、車椅子で院内の移動や身辺動作は自立しているが、自排尿と尿失禁とはみられない。この時点の排尿管理として適切なのはどれか。

1: 膀胱留置カテーテル

2: 膀胱瘻

3: コンドーム型収尿器

4: 自己導尿

5: 圧迫排尿

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第99問

在宅障害者の入浴に関する指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.片麻痺ではループ付きタオルを紹介する。イ.片麻痺では浴槽の高さをできるだけ低くする。ウ.対麻痺ではシャワーチェアーの高さを浴槽の高さより低くする。エ.対麻痺では浴槽の出入用に縦型手すりを取りつける。オ.対麻痺では浴槽の縁は滑らかな曲面とする。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。この患者で促通すべき筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 広背筋

3: 大菱形筋

4: 上腕二頭筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第76問

脊髄損傷の残存髄節と可能な基本動作との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.第1胸髄節-車椅子キャスター上げ操作で段差通過イ.第6胸髄節-骨盤帯付長下肢装具、手すり使用で段差昇降ウ.第8胸髄節-長下肢装具、松葉杖で実用歩行エ.第2腰髄節-短下肢装具、松葉杖で大振り歩行オ.第4腰髄節-短下肢装具で実用歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第15問

図に示す動作を行う脊髄損傷患者について答えよ。図の方法で車椅子からのベッド移乗が可能な残存機能の上限はどれか。

1: 第5頸髄節

2: 第6頸髄節

3: 第7頸髄節

4: 第8頸髄節

5: 第1胸髄節

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第66問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 肘関節屈曲の抵抗運動

2: 標準型車椅子の操作訓練

3: 車椅子から床への移乗訓練

4: 座位バランス訓練

5: 呼吸訓練

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する