第38回午前第78問の類似問題

第41回午前:第92問

身体表現性障害の患者に対する作業療法士の対応で適切でないのはどれか。

1: 受容的・支持的に関わる。

2: 矛盾する身体症状の理由を話し合う。

3: 葛藤解決や対処方法を話し合う。

4: アンビバレンツな言動を許容する。

5: 心理的距離を保つ。

- 答え:2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第97問

統合失調症に特徴的な思考の障害はどれか。

1: 思考が緩徐でうまく進まない。

2: 思考の進行が突然遮断され、会話が停止する。

3: まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない。

4: 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う。

5: 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく。

- 答え:2

- 解説:統合失調症に特有の思考の障害は、思考の進行が突然遮断され、会話が停止する状態であり、これを思考途絶と呼びます。

- 思考が緩徐でうまく進まない状態は、思考制止と呼ばれ、うつ病やその他の抑うつ状態で見られる現象です。

- 思考の進行が突然遮断され、会話が停止する状態は、思考途絶と呼ばれ、統合失調症に特有の思考の障害です。この選択肢が正解です。

- まわりくどく、要領よく思考目標に到達できない状態は、迂遠と呼ばれ、知能障害やてんかん性性格変化で見られる現象です。

- 観念の間に論理的な関連がなく、意識の混濁を伴う状態は、思考散乱と呼ばれ、産褥期精神障害や中毒性、内分泌性精神障害などで生じるアメンチアで見られる現象です。

- 観念が次々に沸き起こるが、つながりは表面的で目標から外れていく状態は、観念奔逸と呼ばれ、躁状態に特有の現象です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

脳血管障害の回復期で活動性・自発性の低下がみられる患者への対応として適切でないのはどれか。

1: 共同作業を通して患者の意向が表出できるように設定する。

2: 自信が得られるように難しい課題を設定する。

3: 小グループの中で小さな役割を果たす機会を設定する。

4: 短時間で完成する作業を通して達成感が得られるように設定する。

5: 患者や家族との間で現実的な目標を話し合う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第98問

精神科作業療法における就労援助で必要がないのはどれか。

1: 働く意志の確認

2: 働く目的の明確化

3: 基礎的技能の評価

4: 基礎的体力の評価

5: 特定の職業訓練

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第48問

回避性パーソナリティ障害患者の作業療法導入期の対応について適切なのはどれか。

1: 共同作業を促す。

2: 衝動発散を促す。

3: 種目選択は患者に任せる。

4: 作業の誤りを修正させる。

5: 枠組みの明確な作業を提供する。

- 答え:5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第96問

精神科デイケア・スタッフの対応として適切なのはどれか。

1: 職種の役割を優先した活動を行う。

2: プログラムの作成はスタッフが行う。

3: スケジュール通りの活動を重視する。

4: 個別の対応よりも集団の維持を重視する。

5: 家族指導・援助を重視する。

- 答え:5

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第98問

うつ病の復職支援プログラムの内容として最も適切なのはどれか。

1: 認知の歪みは修正しない。

2: 服薬自己管理の練習をする。

3: キャリア再構成の検討は行わない。

4: コミュニケーション能力の改善を図る。

5: 配置換えをしないことを前提に職場との連絡調整を行う。

- 答え:4

- 解説:うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われるため、選択肢4が最も適切です。

- 選択肢1は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、認知行動療法を行い、再発予防のために認知や思考の歪みを修正することが重要です。

- 選択肢2は間違いです。服薬自己管理の練習は、復職支援プログラムよりも前段階で行われるため、復職支援プログラムの内容としては不適切です。

- 選択肢3は間違いです。うつ病の復職支援プログラムでは、必要に応じてキャリア再構成の検討も行うことがあります。

- 選択肢4は正しいです。うつ病の復職支援プログラムでは、生活リズムの立て直し、コミュニケーションスキルの獲得、職場ストレスへの対処法獲得を目的とするプログラムが行われます。

- 選択肢5は間違いです。うつ病からの復職では、必要に応じて配置換えを行うこともあるため、配置換えをしないことを前提にするのは不適切です。

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第89問

境界型人格障害の患者への作業療法士の対応として適切でないのはどれか。

1: 支持的態度を維持する。

2: チーム間でかかわりの合意をしておく。

3: 指示的態度を維持する。

4: 物事を一緒に考えていく姿勢を示す。

5: 実施時間の取り決めは明確にする。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第30問

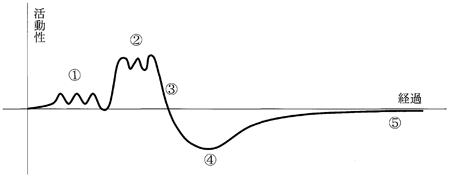

統合失調症の一般的な回復経過を図に示す。「夜寝ても昼寝をしたくなる」、「やる気がおきない」、「疲れやすい」と訴える患者の時期はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第20問

25歳の男性。幼いころから言語発達と学業成績は良好であったが、固執性が強く友人との関係は保てなかった。製造業に就職し業務成績も良かったが、研修中に状況を無視した言動によって同僚とのトラブルが増え、上司に伴われて精神科を受診した。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 集中力を高める。

2: 耐久性の向上を図る。

3: 対人関係技能を高める。

4: 複数の作業を同時に行う。

5: 多くの感覚刺激を取り入れる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第27問

24歳の男性。精神分裂病(統合失調症)。「死ね」という幻聴があり、自室に閉居して食事をとらなくなったため入院した。入院後、幻聴は軽減したが、不安が強く対人関係を避けて横になっていることが多い。作業中に幻聴に聞き入り、作業を中断した。作業療法士の対応として適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.「また聞こえてきたの」と声をかける。イ.「死ねと聞こえてくるの」と聞く。ウ.「どうしたの」と他患者から声をかけてもらう。エ.「別室で休んでいなさい」という。オ.「作業を続けましょう」と促す。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第79問

器質性精神障害患者に対する作業療法開始時の作業適用で適切でないのはどれか。

1: 作業工程が単純なものを選ぶ。

2: 個別プログラムから始める。

3: 知的水準を確認しておく。

4: 耐久性を高める作業を選ぶ。

5: 安全な作業環境を設定する。

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第92問

アルツハイマー型認知症患者の作業療法場面でみられないのはどれか。

1: 語間代によるコミュニケーションの低下

2: まだら認知症による作業能力の低下

3: 記銘力低下による作業手順の混乱

4: 失見当識による作業時間の間違い

5: 人格変化による孤立化

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第20問

30歳の男性。統合失調症で5年前に幻覚妄想状態で家族に対する興奮があり、医療保護入院となった既往がある。退院後はほぼ規則的に通院し、毎食後服薬していたが、3か月前から治療を中断し、幻聴や被害関係妄想が悪化し、両親を自宅から閉め出して引きこもってしまった。注察妄想もあり本人も自宅から外出できない状況である。多職種訪問支援チームが1年前から関わっており、訪問は受け入れてもらえている。この患者への今後の介入で最も適切なのはどれか。

1: 本人の意思に関わらず、繰り返し服薬を強く促す。

2: 両親を自宅に同行させ、その場で本人に両親への謝罪を促す。

3: 民間救急を利用し、中断していた精神科病院の救急外来に搬送する。

4: 本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をする。

5: 訪問頻度を減らし、本人が助けを求めるのを待って精神科外来に結びつける。

- 答え:4

- 解説:この患者は統合失調症であり、家族に対する興奮や幻聴、被害関係妄想が悪化している。適切な介入は、本人の希望や生活上の困り事を根気よく引き出し、関係を深める努力をすることである。

- 被害関係妄想がある場合は、本人の意思に反する関わりは避けるべきである。本人が実現したい生活の姿を共有し、その支援を行う。

- この患者は、家族に対して興奮したり、両親を自室から閉め出したりしていることから、病的体験には両親が関連している可能性が高いと考えられる。この段階で、本人の自発的な意思でないにも関わらず、家族に謝罪を促すのは望ましくない。

- この患者は、現時点で訪問支援を受け入れているため、民間救急を利用するまでの状況には至っていないと考えられる。

- 地域における生活支援においては、本人が生活の主体者として自己決定し、生きていく力をつけるように支援する。患者本人がどのような生活をしたいのか、何をしたいのか、何ができるようになりたいのか、などのニーズのアセスメントが重要である。また、同時に、患者と治療者の間で信頼関係を深められるようにする。

- 服薬は3か月前から自己中断しているため、訪問頻度を減らすことは怠薬による再発リスクを高める危険がある。

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第97問

統合失調症の症状で誤っているのはどれか。

1: 連合弛緩

2: 思考制止

3: 思考吹入

4: 自生思考

5: 考想化声

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第15問

21歳の女性。統合失調症。大学に進学後1人暮らしをしていたが、4年生になっても就職先が決まらず、不眠と焦燥感が出現した。その後、他の学生から悪口を言われている声も聴こえ始め、アパートに閉じこもるようになった。母親が患者の異変に気付き精神科を受診させ休学となった。外来受診を継続し1か月半が経過したところで、外来での作業療法が処方された。この患者の作業療法導入時の面接内容として優先すべき項目はどれか。

1: 悪口の内容を確認する。

2: 家族に対する思いを尋ねる。

3: 一日の過ごし方を確認する。

4: 就職の不安について尋ねる。

5: 興味のある授業について尋ねる。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第73問

緊張型分裂病で誤っているのはどれか。

1: 発症は急激である。

2: 慢性の経過をとる。

3: 精神運動興奮を呈する。

4: 昏迷を呈する。

5: カタレプシーを呈する。

- 答え:2

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第90問

身体表現性障害の患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 治療者への依存を促す。

2: 身体症状の意味を解釈する。

3: 集団作業療法を基本とする。

4: 身体運動プログラムを行う。

5: ストレスについて話し合う。

- 答え:4 ・5

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第39問

認知症患者に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1: 場に慣れる。

2: 作業を継続する。

3: 作業工程を覚える。

4: 生活リズムをつくる。

5: 自己のペースを維持する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第96問

アルコール依存症における作業療法で誤っているのはどれか。

1: 種目の選択は患者に任せる。

2: 体力の回復を図る。

3: 仲間をつくる。

4: ストレスへの耐性を高める。

5: 自己能力を確認する。

- 答え:1

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する