第35回午前第15問の類似問題

第42回午前:第10問

22歳の男性。外傷性頸髄損傷後6か月経過。ダニエルスらの徒手筋テストは、肘関節屈曲5、肘関節伸展2、手関節屈曲1、手関節伸展4、手内筋0、下肢0。ベッドへの移乗が自立したので、図の車椅子に患者を座らせて、屋内で使用する車椅子を検討した。適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 背もたれを肘台と同じ高さまで低くした。

2: 駆動輪の車軸を20 cm後方に移した。

3: 駆動輪を14インチに変更した。

4: 足台をスウィングアウト式に変更した。

5: ブレーキをトグル式に変更した。

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第9問

5歳の男児。アテトーゼ型四肢麻痺。未定頸で体幹のコントロールは悪く、自力での寝返りと座位保持はできない。臥位姿勢では、下肢のはさみ肢位を伴う後弓姿勢がしばしばみられ、緊張性頸反射と緊張性迷路反射は残存している。この児に座位保持装置を作製する際に必要な調整で誤っているのはどれか。

1: ヘッドレストを付ける。

2: リクライニング式にする。

3: 胸ベルトを付ける。

4: 座面を水平に保つ。

5: 骨盤ベルトを付ける。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

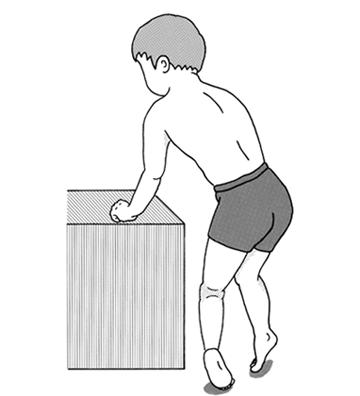

第37回午前:第20問

7か月の男児。痙直型四肢麻痺。図に示す運動療法の効果で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.頭部のコントロールイ.体幹伸展筋の痙縮抑制ウ.肩甲骨内転筋の痙縮抑制エ.手の正中位動作の学習オ.両下肢伸展の促通

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第62問

進行性筋ジストロフィー患者について誤っているのはどれか。

1: 福山型(先天性)は口唇での食物の取り込みが困難になる。

2: 肢帯型は座面昇降式の車椅子を使用する。

3: ベッカー型は脊柱変形のため車椅子の改造が必要となる。

4: デュシェンヌ型は頭を掻くのにしゃくとり様動作を使う。

5: 顔面肩甲上腕型では歩行は保たれることが多い。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第39問

48歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。ADLを維持・向上するための運動指導で誤っているのはどれか。

1: 膝の屈曲拘縮予防に夜間装具を使用する。

2: 立ち上がり訓練は高めの椅子で行う。

3: 炎症の強い時期の可動域訓練は自動運動を中心に行う。

4: ベッド上での起き上がりはひもを引っ張る方法で行う。

5: 食事動作や更衣動作自立のため、肩・肘の可動域訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第18問

5歳の女児。痙直型両麻痺。スプーンを用いた食事動作の工夫として適切でないのはどれか。

1: スプーンの柄を曲げて食物が口に届きやすくする。

2: 皿にフードガードをつけて食物をすくいやすくする。

3: 皿が動かないようすべり止めマットを敷く。

4: カットアウトテーブルを用いて前腕支持を促す。

5: 動きやすいよう座面の大きな椅子に座らせる。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

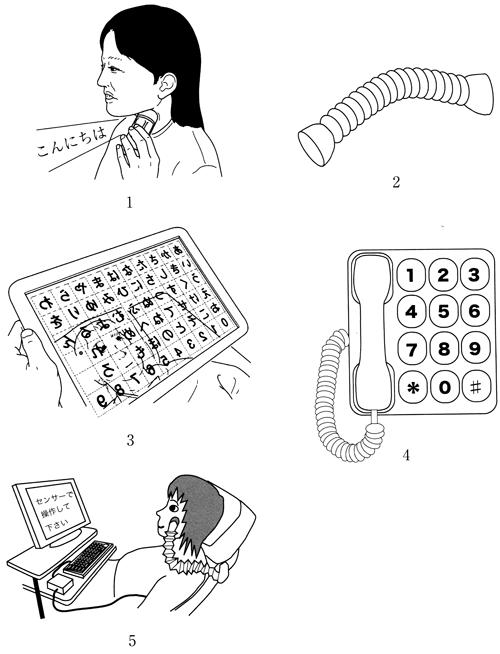

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第12問

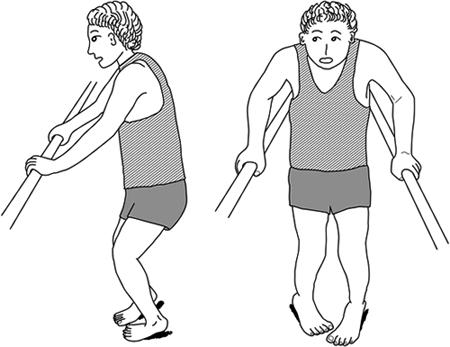

4歳の男児。痙直型両麻痺。GMFCS(gross motor function classification system)レベルⅢ。立位姿勢を図に示す。理学療法で適切なのはどれか。

1: 股関節内旋筋の促通

2: ハムストリングスの促通

3: 腹筋群と殿筋群の同時収縮の促通

4: 長下肢装具の使用

5: 両側T字杖の使用

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

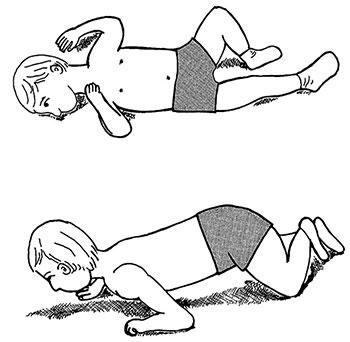

第52回午前:第20問

2歳の女児。痙直型四肢麻痺。臥位では頭部コントロール良好で、背臥位から腹臥位への寝返りが可能である。背臥位と腹臥位での様子を図に示す。この時期に優先して行う理学療法で最も適切なのはどれか。

1: 下肢の筋力増強

2: 介助下での歩行練習

3: 椅子からの立ち上がり練習

4: 立位での陽性支持反射の促通

5: 座位での体幹の立ち直り反応の促通

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第62問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による。)で、起立歩行は不可能であるが、四つ這いが可能であるのはどれか。

1: ステージ4

2: ステージ5

3: ステージ6

4: ステージ7

5: ステージ8

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第11問

頸髄損傷者(第6頸髄節まで機能残存)が肘での体重支持を練習している姿勢の写真(別冊No. 5)を別に示す。この練習の目的動作はどれか。2つ選べ。ア.寝返りイ.上着の着脱ウ.足上げ動作エ.ズボンの着脱オ.ベッド上での移動

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第22問

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児が使用する椅子で適切でないのはどれか。

1: 座面は両足底が床につく高さにする。

2: 座面に内転防止のパッドをつける。

3: 背もたれにヘッドレストをつける。

4: 体幹側屈防止のパッドをつける。

5: アームレストで前腕支持を助ける。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第16問

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1: 長下肢装具を作製する。

2: 体幹筋の同時収縮を促す。

3: 選択的後根切断術を検討する。

4: 歩行練習での介助量を減らす。

5: 上肢での支持能力を向上させる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する