第35回午前第15問の類似問題

第50回午前:第11問

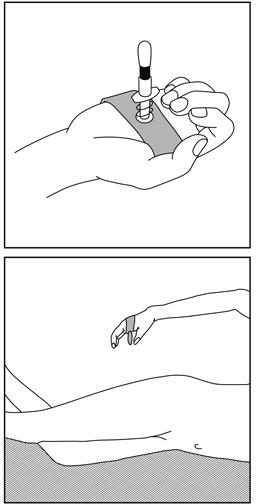

20歳の男性。頸髄完全損傷。動作獲得を制限する関節可動域制限、残存筋力の低下および合併症はない。洋式便座に側方移乗で移乗し、便座上座位で排便を行う。この患者が使用する坐薬挿入の自助具と、自助具を使用する際の姿勢を図に示す。Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類にする最上位の機能残存レベルはとれか。

1: C6A

2: C6B1

3: C6B2

4: C6B3

5: C7A

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第73問

Duchenne型筋ジストロフィーのステージ4(厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類による)で立位時にみられる特徴はどれか。

1: 頸部前屈

2: 腰椎前弯

3: 股関節過伸展

4: 踵 足

5: 足部外反

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第10問

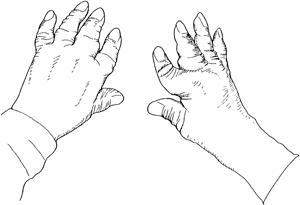

56歳の女性。慢性関節リウマチで図のような手の変形をきたしている。ADL指導で正しいのはどれか。

1: T字杖を用いる。

2: コックアップスプリントを用いる。

3: 握力強化のためにビンのフタを開ける。

4: マジックハンド型リーチャーを使う。

5: ボタンエイドを使う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第15問

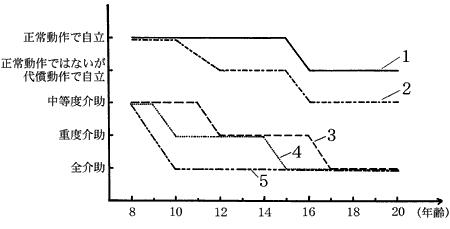

図はあるデュシェンヌ型筋ジストロフィー児の排泄、入浴、更衣、食事および整容のADL能力にみられる変化と年齢との関係を示したものである。5本の折れ線グラフのうち、食事能力の変化を示すのはどれか。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

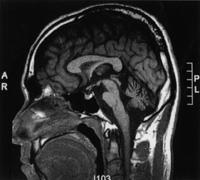

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第30問

70歳の男性。変形性膝関節症に対する人工関節全置換術後6週経過。全荷重歩行可能。日常生活の指導で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.和式トイレ動作イ.あぐら座位ウ.シャワー椅子座位エ.T字杖歩行訓練オ.固定自転車こぎ

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第56問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの厚生省筋萎縮症研究班機能障害度分類で歩行不能となる最初のステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: ちぎり絵による手指筋力維持

3: 体操による上肢近位筋の筋力維持

4: 飲み込みやすい食物の紹介

5: モビールを用いた呼吸筋強化

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第8問

20代の男性。頸髄損傷完全麻痺(Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類C6B2)。仰臥位から長座位へ垂直方向の起き上がり動作獲得のために練習を行っている。図に示す肢位で肩甲帯を左右に振り重心を移動することを繰り返す。正常以上の関節可動域拡大を目的とした関節運動はどれか。

1: 頸部伸展

2: 肩甲骨外転

3: 肩関節水平伸展

4: 肩関節内旋

5: 肩関節外旋

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの理学療法について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 近位筋の筋力増強訓練は避ける。

2: 股関節と膝関節の屈曲拘縮の予防・改善が重要である。

3: 立位・歩行時の尖足は膝を安定させる作用がある。

4: 立位・歩行時の腰椎前弯はバランスを崩す原因となる。

5: 歩行時の上半身の左右の振れの原因は背筋の筋力低下である。

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第14問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の調理動作として適切でないのはどれか。

1: 皮むき器で大根の皮をむく。

2: 電子レンジで食品を温める。

3: ざるを用いてめん類をゆでる。

4: 台ふきんで調理台をふく。

5: 調理用ハサミで野菜を切る。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第7問

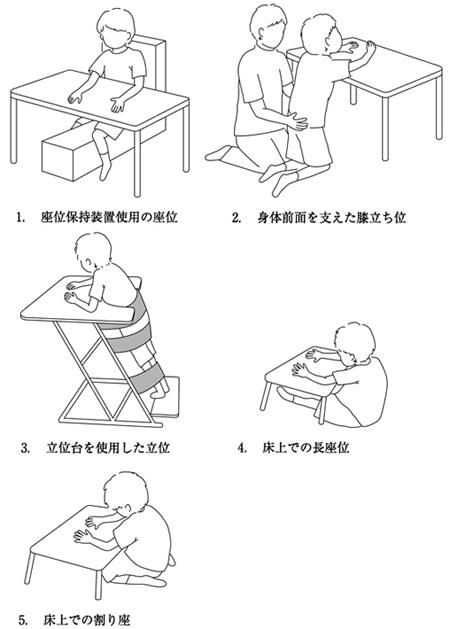

10歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、手で支持すれば座位が可能。わずかな距離は寝返りで移動する。電動車椅子を練習中である。この児が机上で道具の操作を練習する際に、上肢を効果的に使用するための姿勢として最も難易度が高いのはどれか。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第11問

5歳の男児。脳性麻痺。麻痺のタイプは痙直型両麻痺であり、図のように両手支持なしで座ることができる。この児で骨盤後傾を修正し、座位姿勢の改善を図るために最もストレッチが必要な筋はどれか。

1: ハムストリングス

2: 大腿筋膜張筋

3: 大腿直筋

4: 前脛骨筋

5: 薄筋

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年が経過。四肢と体幹に重度の運動麻痺を生じてベッド上の生活となり、ADLは全介助。球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚している。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 口 唇

3: 呼 気

4: 手 指

5: 外眼筋

- 答え:5

- 解説:筋萎縮性側索硬化症(ALS)は進行性の神経変性疾患であり、筋萎縮と筋力低下が進行する。この患者は四肢と体幹に重度の運動麻痺があり、球麻痺症状も認められる。適切なコミュニケーション機器の入力手段は、外眼筋を利用したアイマークレコーダーなどの装置が適している。

- 舌は球麻痺症状により運動障害が出現しているため、入力手段として使用に適さない。

- 口唇も球麻痺により運動障害が出現していることが推測されるため、入力手段として使用に適さない。

- この患者は安静時も呼吸困難の自覚があり、呼吸筋が低下しているとすれば、呼気を入力手段には使用できない。

- 四肢の重度運動麻痺が生じているため、手指の利用は困難であり、入力手段として使用に適さない。

- ALSの外眼筋は末期まで障害されにくく、アイマークレコーダーなどで眼球運動を検知できる装置を使えば、コミュニケーション機器の入力手段として使用できるため、適切な選択肢である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第36問

第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法として適切でないのはどれか。

1: 上衣着脱は被りタイプから練習する。

2: コンピュータの入力デバイスを検討する。

3: 排便は臥位で行えるように環境を整える。

4: 自己導尿ができるようにカテーテル操作を練習する。

5: 車椅子上で起立性低血圧が起こったときは前屈位をとる。

- 答え:3

- 解説:この問題では、第6頸髄節まで機能残存している頸髄損傷患者に対する作業療法の適切性について問われています。選択肢の中で適切でないものを選ぶ必要があります。

- C6機能残存の患者ではつまみ動作が困難で、ボタンやファスナーの取扱は特殊な自助具を使用するか、修練しないと難しい。最初は被りタイプの上衣の着衣から練習するとよいため、選択肢1は適切です。

- 手指屈曲と伸展の分離した運動が障害された患者では、キーボード入力には自助具やタッチセンサーによる入力デバイスを導入するなどの検討をするとよいため、選択肢2は適切です。

- 選択肢3は適切でないです。便座で座薬の挿入を行えるのはC7機能残存レベル以上とされ、C6機能残存の排便は、最初はベッド上で行われることが多い。しかし、排便時に腹圧をかける姿勢は臥位よりも座位のほうが有利であり、座薬の挿入なしに排便できる際は、座位での排便もできるように練習する必要性は高い。

- 男性のC6機能残存レベルでは、カテーテルによる自己導尿が可能である。女性はベッド上開脚位であればC6Bから実施できる可能性があるため、カテーテル操作の練習を行うとよいため、選択肢4は適切です。

- 車椅子上で起立性低血圧が起きたときは、頭部への血流を回復させるため、前屈位やバックレストにもたれるなどの自己対応ができるように練習しておくとよいため、選択肢5は適切です。

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する