第34回午前第19問の類似問題

第39回午前:第49問

脳出血の急性期で、座位訓練を導入しても危険が少ないのはどれか。

1: JCS(Japan coma scale)はI桁の3

2: 収縮期血圧:200 mmHg

3: 安静時脈拍:120/分

4: 体温:39.5℃

5: 体外脳室ドレナージ

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

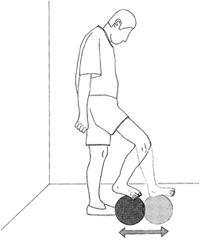

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第8問

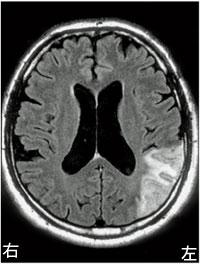

60歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し、回復期リハビリテーション病棟に入院中である。食事時に右手でスプーンの柄を握りこんでしまい、うまくスプーン操作ができず、介助が必要になることが多いが、少しずつ食事動作が円滑にできる場面が増えてきている。頭部MRIを示す。この食事動作の病態として考えられるのはどれか。

1: 観念失行

2: 視覚性失認

3: 運動維持困難

4: 右上肢運動麻痺

5: 右上肢深部覚障害

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第12問

42歳の女性。多発性硬化症。両側視神経萎縮を伴う四肢麻痺で移動は車椅子レベル。筋力低下が強く徒手筋力テストで上肢近位部は3+、遠位部は4。有痛性けいれんがある。作業療法で実施困難なのはどれか。 ア.七宝焼きでピアスを作る。イ.刻印面の小さな刻印で小銭入れの模様をつける。ウ.卓上織機でミニマフラーを作る。エ.ひも作りで小皿を作る。オ.ざる編みで籐カゴを作る。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

脳卒中片麻痺患者の発症後初期の安静臥床時における患側上肢の肢位で誤っているのはどれか。 ア.側臥位では患側を上にする。イ.背臥位では肩の下に枕を置く。ウ.肘は90゚屈曲位に置く。エ.手は心臓より低い位置に置く。オ.母指は対立位に置く。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第18問

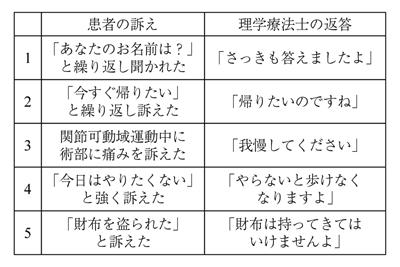

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第18問

45歳の男性。左上下肢のしびれで初発し、視力障害・呼吸困難・四肢麻痺など多彩な症状の寛解と増悪を繰り返した。MRI画像で脳脊髄の白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節可動域運動

2: 呼吸理学療法

3: 筋力増強

4: ハバードタンク浴

5: 車椅子指導

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

72歳の男性。脳血管障害による右片麻痺。妻と2人暮らしで、デイケアに通っている。車椅子への移乗は監視レベル。車椅子駆動はゆっくりだが可能。住宅環境整備として適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 玄関に踏み台を置く。

2: トイレにL字型手すりをつける。

3: 屋内の通行路を広くするよう家具を並べかえる。

4: 敷居の段差解消に木製簡易スロープを設置する。

5: 入浴用リフターを設置する。

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第6問

21歳の男性。交通事故によるびまん性軸索損傷と診断された。意識は清明で運動麻痺はない。新しい物事を覚えるのが困難で記憶の障害が顕著である。この患者に対する適切なアプローチはどれか。

1: 毎日異なる課題を与える。

2: 記憶の外的補助手段を使う。

3: 試行錯誤が必要な課題を行う。

4: 複数の学習課題を同時に行う。

5: 日課は本人のペースで柔軟に変更する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、記憶障害がある患者に対する適切なアプローチを選択することが求められています。記憶障害のある患者には、外的補助手段を使って記憶を補助する方法が適切です。

- 毎日異なる課題を与えるのは負荷が大きく、十分な練習効果が得られないため、この方法は適切ではありません。

- 記憶の外的補助手段を使うことで、日々行うことや注意すべきことをノートに健忘録のように記録しておき、これを見ながら行動することで、記憶障害による困難さを補助できるため、この方法が適切です。

- 試行錯誤が必要な課題を行わせると、誤ったことも記憶できず、誤りを繰り返すことが多いため、この方法は適切ではありません。

- 複数の学習課題を同時に行うと、進行状況の把握が困難になり、混乱しやすいため、この方法は適切ではありません。

- 日課が本人のペースで進むことは良いですが、日課を変更することで、手続き記憶のように、一度修得したことを利用して行動することが困難になる可能性があるため、この方法は適切ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第49問

歩行訓練で正しいのはどれか。

1: 脳性麻痺では四つ這いが可能となってから開始する。

2: 関節リウマチの歩行浴は免荷のため頸下浸水とする。

3: 脊髄小脳変性症の失調症では足部へ重錘を負荷する。

4: 脳卒中片麻痺では症状が固定してから下肢装具を使用する。

5: 二分脊椎で機能レベルがL5の場合はRGO(reciprocating gait orthosis)が適応となる。

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

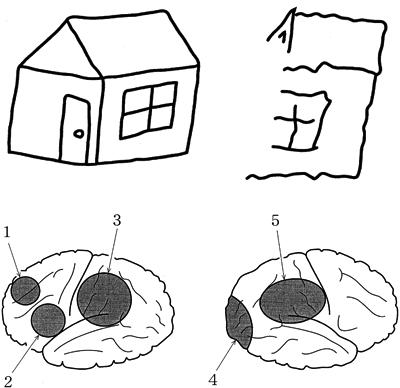

第39回午前:第6問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。上左図の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、上右図のように描いた。病巣部位として考えられるのはどれか。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第19問

70歳の男性。左被殻出血発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢II、下肢III。歩行は四点杖を使用し、屋内歩行は自立している。立ち上がりは手すりか杖を使用すればかろうじて可能である。左上肢の支持がないとバランスを崩すが、体幹か下肢が壁などに接していれば立位の保持は可能である。この患者が自動的な諸機能のない洋式トイレを使用した場合に転倒の危険性が高いのはどれか。

1: 便器の蓋を開ける。

2: 便座に座る。

3: 清拭をする。

4: 便座から立ち上がる。

5: ズボンを上げる。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第7問

79歳の女性。脳卒中後の左片麻痺。プラスチックAFOを装着してT字杖歩行が可能である。装具は足尖までの長さで足継手はない。Brunnstrom法ステージでは上肢Ⅳ、下肢Ⅴ。左立脚後期が歩行周期の中で極端に短く安定性も低下している。歩容を改善するために有用な方法はどれか。

1: 外側フレアを付ける。

2: 足部のベルクロの固定を緩める。

3: 装具の高さを下腿中央付近まで低くする。

4: 装具の中足指節関節部から遠位部を切除する。

5: 足関節部の固定性を強化(コリュゲーション)する。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第40問

脳卒中後の左片麻痺の患者が車椅子からベッドへの移乗動作を行う際の介助方法として適切なのはどれか。

1: 装具は外して行う。

2: 車椅子の後方から介助する。

3: 車椅子上で殿部を前方に移動させておく。

4: ベッドに対して車椅子を平行に設置する。

5: ベッドの高さは車椅子の座面より高くしておく。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第16問

75歳の男性。交通事故による第5頸髄レベルでの損傷による四肢不全麻痺。受傷後6か月経過。端座位、手すり使用で立ち上がり動作、食事は太柄のフォークで自立。トイレ動作は見守り。衣服の着脱は介助。自宅内は手すり歩行で移動、屋外は車椅子移動。Frankel分類はどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第3問

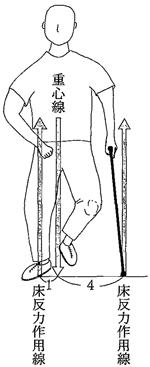

脳卒中による右片麻痺患者が左下肢を挙上してバランスを保持している状態を図に示す。体重が60 kgのとき、麻痺側下肢への床反力で正しいのはどれか。

1: 6 kgw

2: 12 kgw

3: 24 kgw

4: 30 kgw

5: 48 kgw

- 答え:5

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第20問

5歳のアテトーゼ型脳性麻痺児。介助立位では足底を持続して床に着いていられない。上肢運動年齢テストは24か月である。本児の手を使う作業活動中の配慮として適切でないのはどれか。

1: 体幹ベルト付きコーナーチェアを使用する。

2: 椅子座位では股関節と膝関節を90゚以上屈曲させる。

3: 椅子座位では裸足にして感覚を刺激する。

4: レッグレストにベルトを付け下腿を固定する。

5: 臀部が前方にずれないよう滑り止めを用いる。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する