第34回午前第17問の類似問題

第50回午後:第3問

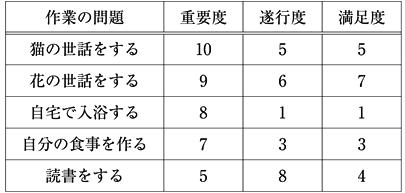

70代の女性。右利き。脳出血による重度の右片麻痺。長男の家族と同居している。発症後7か月で訪問による作業療法が開始された。初回評価のCOPMの結果を表に示す。適切なのはどれか。

1: 介入後に遂行度と満足度とを再評価する。

2: ADLである入浴から介入を開始する。

3: 麻痺側上肢での調理を実施する。

4: すべて12段階で評価する。

5: 猫の世話は家族に任せる。

- 答え:1

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

65歳の男性。脳梗塞で左片麻痺となり1か月が経過した。Brunnstrom法ステージで上肢Ⅳ、手指Ⅳ、下肢Ⅳ。認知機能と感覚とに障害はない。非麻痺側上肢に機能的な問題はない。短下肢装具を用いて屋内歩行が可能。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 両手で用いたループ付きタオルによる洗体

2: 立位で左手を用いたズボンの引き上げ

3: 両手で頭上の高さの棚に衣類を収納

4: 左手を用いたテーブルの雑巾がけ

5: 両手を用いたタオルたたみ

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第7問

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。Barthel Indexの得点はどれか。

1: 35点

2: 45点

3: 55点

4: 65点

5: 75点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第37問

立位をとることは可能だが、移動は車椅子を要する片麻痺患者のための家屋改造について正しいのはどれか。

1: ドアは開き戸にする。

2: 浴槽は洋式タイプにする。

3: 廊下幅は70 cmを確保する。

4: スロープの勾配は1/7にする。

5: トイレにL字型の手すりを設置する。

- 答え:5

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳出血による左片麻痺。発症後6か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。感覚障害と高次脳機能障害とはない。屋内は独歩可能である。日常生活で実用可能な両手動作はどれか。2つ選べ。

1: 財布から硬貨を出す。

2: ズボンを引き上げる。

3: りんごの皮をナイフでむく。

4: 荷物を頭上の棚の上に載せる。

5: 首の後ろでネックレスを留める。

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

85歳の女性。ADLに一部介助が必要だが、屋内歩行はつたい歩きで自立している。3か月前に机に手をついて床から立ち上がろうとした際に転倒したが、骨折には至らなかった。自宅の住環境に関する助言として適切なのはどれか。

1: 敷居の段差に同系色のテープを貼る。

2: 階段や浴室に滑り止めマットを敷く。

3: 夜間の照明は視線の高さに設置する。

4: トイレの開き戸をカーテンに変更する。

5: 必要な物は手の届く範囲の床上に置く。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

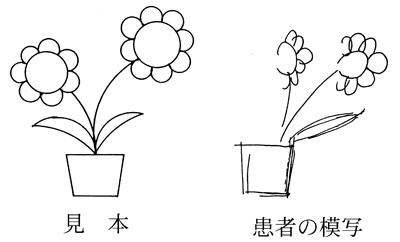

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第19問

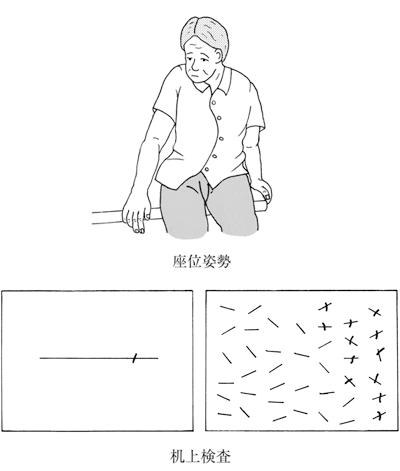

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。座位姿勢と机上での検査結果を図に示す。理学療法として誤っているのはどれか。

1: 視覚探索課題を行う。

2: 後頸部に振動刺激を行う。

3: 車椅子の右側のブレーキレバーを延長する。

4: 対象物が右へ偏倚するプリズム眼鏡をかけて練習する。

5: 車椅子駆動時に進行方向の左側に注意するよう指導する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第10問

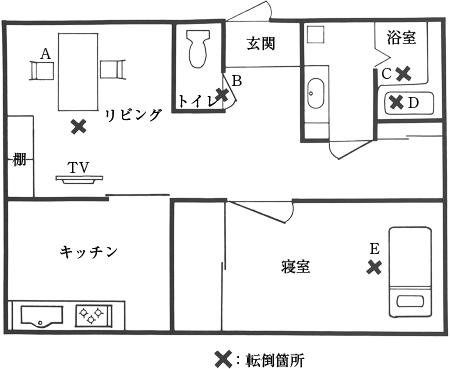

72歳の男性。Parkinson病でHoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。60歳代前半に発症し、投薬治療で経過観察されていたが、小刻み歩行やすくみ足が出現し、1日複数回転倒するようになってきている。特に方向転換を必要とする箇所での転倒が多い。自宅の見取り図を示す。転倒防止のための対応で誤っているのはどれか。

1: リビングでは椅子(A)を使用する。

2: トイレの扉(B)を引き戸に改修する。

3: 浴室の入り口側の壁の洗い場と浴槽の間(C)に縦手すりを設置する。

4: 浴槽内(D)に台を設置する。

5: ベッドへのアプローチのために床(E)にテープで目印をつける。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

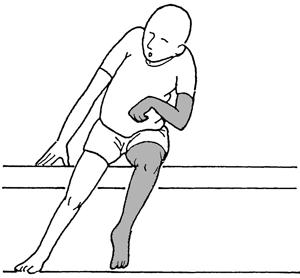

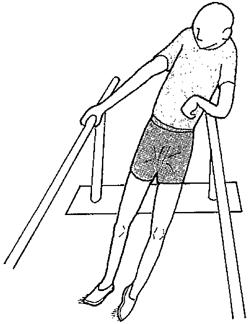

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第20問

60歳の男性。脳梗塞による片麻痺と高次脳機能障害に対して理学療法を実施している。時折、能力以上の動作を行おうとするために転倒のリスクが指摘されていた。理学療法終了後、搬送担当者がわずかに目を離した間に立ち上がりバランスを崩して床に座りこんだが、明らかな打撲や血圧の変化はみられなかった。対応として適切でないのはどれか。

1: 家族に経過を説明する。

2: 再発防止の具体案を提案する。

3: 口頭で速やかに主治医へ報告する。

4: 発生した状況を詳細に文書で報告する。

5: 理学療法士に責任がないことを明確にする。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第6問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。この患者のベッドサイドでの早期作業療法プログラムとして適切なのはどれか。

1: 車椅子で30分間座位耐性訓練を行う。

2: 麻痺側上肢の筋力強化を図る。

3: 書字練習により手指機能を高める。

4: 背臥位で上肢の両側活動を行う。

5: ベッド上座位での食事動作訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する