第34回午前第15問の類似問題

第57回午後:第8問

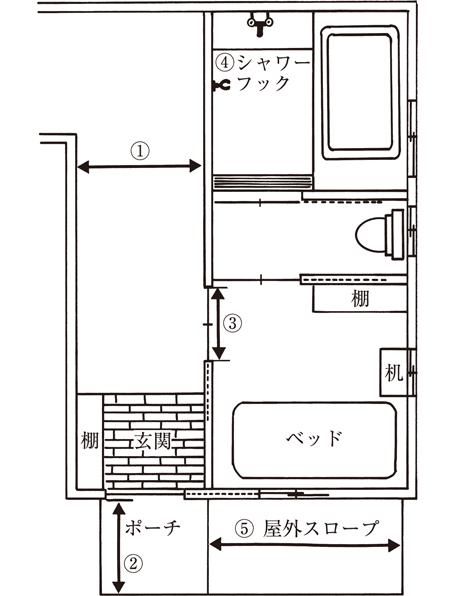

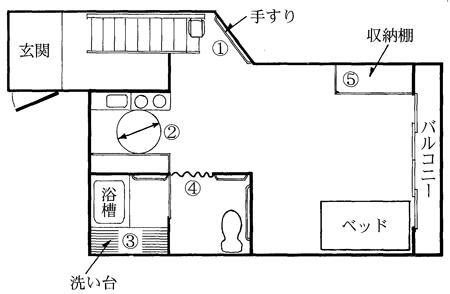

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 厚手の絨毯に変更

2: 手すりの設置

3: ベッドの導入

4: 段差の解消

5: 開き戸を引き戸に変更

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第17問

65歳の男性。右片麻痺。病棟では、ベッドから車椅子への移乗は介助者に腰を軽く引き上げてもらい、車椅子からベッドへの移乗は介助者に腰を持ち上げて回してもらう。移乗動作のFIMの点数はどれか。

1: 5点

2: 4点

3: 3点

4: 2点

5: 1点

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第12問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。この患者の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: 床面のフローリング化

2: 便座の補高

3: ベッドの導入

4: タオル掛けを手すりとして利用

5: ドアノブの変更

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第18問

57歳の女性。夫と寝たきりの母親との3人暮らし。編み物を趣味としていた。患者は手の抜けない真面目な性格で、介護が2年続いたころから「体が動かない。死んでしまいたい」と寝込むようになった。夫に連れられ精神科病院を受診し入院。1か月後に作業療法が導入となった。しかし、作業療法士に「母のことが気になるんです。ここにいる自分が情けない」と訴えた。この患者への対応として適切なのはどれか。

1: 主治医に早期の退院を提案する。

2: 他の患者をお世話する役割を提供する。

3: 趣味の編み物をしてみるように提案する。

4: 休むことも大切であることを説明する。

5: 他の患者との会話による気晴らしを促す。

- 答え:4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第28問

80歳の女性。変形性膝関節症。人工関節全置換術後の屈曲拘縮と疼痛とがある。2週後に1/3荷重を開始し、平行棒内三点歩行自立となった。この時点の歩行補助具で適切なのはどれか。

1: 交互型歩行器

2: 四脚杖

3: 片松葉杖

4: ロフストランド杖

5: T字杖

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

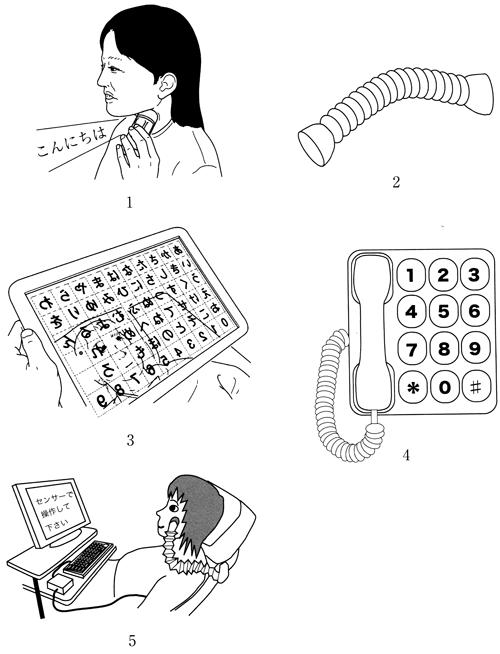

45歳の女性。2~3年前から上肢の筋力低下の進行と嚥下障害が認められ、筋萎縮性側索硬化症と診断された。現在、上肢の筋力はMMTで肩関節周囲2-、手指筋2、頸部・体幹筋と下肢は3。移動は車椅子介助、車椅子への移乗も軽介助を必要とする。食事はポータブルスプリングバランサーを使用して自立しており、その他のADLは全介助となっている。発声によるコミュニケーションは可能だが、呼吸機能は徐々に低下している。この患者に今後導入が予想されるコミュニケーション機器はどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第12問

80歳の女性。重度の認知症患者。訪問作業療法を実施した際の足の写真を示す。対処方法で正しいのはどれか。

1: 入浴を禁止する。

2: 摂食状況を確認する。

3: 足部装具を装着させる。

4: 足関節の可動域訓練は禁忌である。

5: 踵部にドーナツ型クッションを使用する。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第29問

65歳の女性。アルツハイマー型認知症。2年前から物忘れがひどくなった。散歩に行って自宅に帰れなくなってから、抑うつ的となり自宅から出たがらなくなった。日中の臥床傾向が強く、夜中に徘徊するようになったため入院となった。昼夜逆転はなくなり介助で食事がとれるようになり、退院することになった。退院後の支援で適切でないのはどれか。

1: 通所介護(デイサービス)の利用

2: 訪問看護の利用

3: 介護老人保健施設への入所

4: 訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用

5: 福祉ホームへの入所

- 答え:5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

66歳の女性。左変形性股関節症。後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた。全荷重で術後リハビリテーション中である。退院後の生活指導として正しいのはどれか。

1: 和式トイレを使用する。

2: 椅子に座る際には足を組む。

3: 椅子は通常よりも低いものを選ぶ。

4: 床のものを拾うときには非術側を前に出す。

5: 端座位で靴にかかとを入れるときは外側から手を伸ばす。

- 答え:4

- 解説:後方アプローチによる人工股関節全置換術を受けた患者は、脱臼のリスクを考慮した生活指導が必要です。選択肢の中で正しいのは、床のものを拾うときに非術側を前に出すことです。

- 和式トイレはしゃがみ込む姿勢で使用するため、後方切開で筋肉が切開されている場合、脱臼の危険があります。したがって、和式トイレの使用は避けるべきです。

- 椅子に座る際に足を組むと、股関節が外旋・外転し、外旋筋が緩む。このとき、膝へ外力がかかると大腿骨の長軸に対して前方から後方への力が働き、脱臼しやすくなるため、足を組むことは避けるべきです。

- 低い椅子は股関節の屈曲が増大するため、後方侵入した部分への負荷がかかりやすくなります。そのため、通常よりも低い椅子を選ぶことは避けるべきです。

- 床のものを拾うときに非術側下肢を前に出すと、術側下肢は相対的に後方になり、股関節は伸展方向に働く。この姿勢は後方侵入手術で脱臼の危険が少ないため、作業姿勢として推奨できます。正しい選択肢です。

- 端座位で靴にかかとを入れるときに外側から手を伸ばすと、股関節屈曲が増大する。後方侵入手術を受けた患者には、長柄の靴ベラを使用させ、股関節屈曲姿勢を少なくする動作指導を行うことが適切です。この選択肢は間違いです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第17問

85歳の女性。ADLに一部介助が必要だが、屋内歩行はつたい歩きで自立している。3か月前に机に手をついて床から立ち上がろうとした際に転倒したが、骨折には至らなかった。自宅の住環境に関する助言として適切なのはどれか。

1: 敷居の段差に同系色のテープを貼る。

2: 階段や浴室に滑り止めマットを敷く。

3: 夜間の照明は視線の高さに設置する。

4: トイレの開き戸をカーテンに変更する。

5: 必要な物は手の届く範囲の床上に置く。

- 答え:2

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第33問

車椅子自走が移動手段である患者の外出について適切なのはどれか。

1: バスは利用しない。

2: 電車の乗降は自力で行う。

3: 歩道よりも車道を通行する。

4: ティルト式普通型車椅子を使用する。

5: 事前に多目的トイレの場所を確認する。

- 答え:5

- 解説:車椅子自走が移動手段である患者にとって、外出時に適切な行動は事前に多目的トイレの場所を確認することです。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- バスは車椅子でも利用できることがあります。昇降機能付き低床バスやスロープが備えられたバスが存在し、運転手や他の乗客に助けを借りて乗降することができます。

- 電車の乗降を自力で行うことは、時間的制約や危険性があるため、駅員に依頼しても良いです。自力で乗降しようとすると、素早く乗降できず危険な場合があります。

- 車道はスピードが速い自動車や自転車が通行しており危険です。歩道がある場合は、歩道を通行する方が安全です。

- ティルト式普通型車椅子は、循環器や呼吸器に障害のある患者の姿勢変化に対応できるようにバックレスト(背もたれ)だけでなく椅子自体が座面ごと傾斜できる機構がありますが、自走用には適していません。

- 車椅子でも利用できる多目的トイレの場所を事前に確認しておくことは、自走して移動できる患者の外出準備として適切です。これにより、外出先でトイレを利用する際に困らないように準備ができます。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第10問

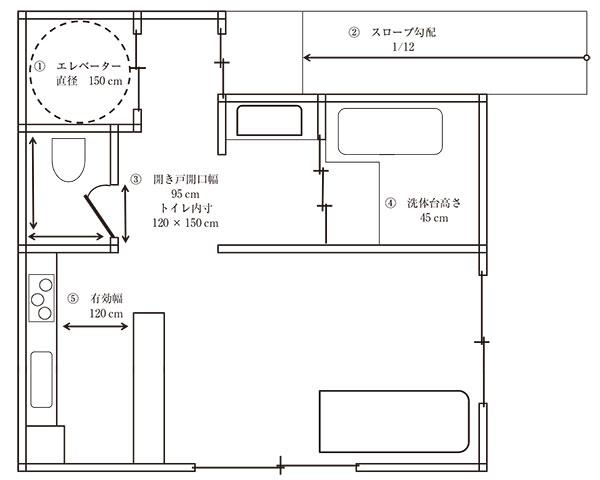

25歳の女性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。車椅子(寸法:全長85 cm、全幅55 cm、前座高42 cm)での自立生活に向けて図のように住宅改修を行った。考えられる問題点はどれか。

1: ①のエレベーターに乗るとバックで出なければならない。

2: ②の玄関スロープを上ることができない。

3: ③のトイレに入った後で扉を閉めることができない。

4: ④の洗体台が高く移乗できない。

5: ⑤の車椅子用台所シンクに対面できない。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第12問

55歳の女性。乳癌。ステージⅣ。今回、両下肢の脱力を認めて受診した。腰椎と肋骨の多発病的骨折と診断された。L2以下の不全対麻痺を認め、放射線治療終了後に作業療法開始となった。ベッド上生活で食事以外には介助を要していた。Performance Statusは4である。患者は「足が動かないが、家族と暮らしたい」、家族は「できれば家につれて帰りたい」と希望した。この患者への作業療法について適切なのはどれか。

1: 退院の時期を決定する。

2: 下肢機能訓練は行わない。

3: 福祉用具の適応を検討する。

4: 現時点から積極的な離床を図る。

5: ADL訓練時にはコルセットは装着しない。

- 答え:3

- 解説:この患者は乳癌による腰椎と肋骨の病的骨折があり、自宅での生活を希望している。作業療法では、患者の希望や状態に応じて福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 退院の時期を決定するには複数の調整事項があり、現時点では適切ではない。

- 下肢の関節可動域訓練や筋力維持訓練が必要であり、下肢機能訓練を行わないのは適切ではない。

- 患者本人と家族の希望は自宅退院であるため、自宅退院に向けて、車いすや歩行補助具、シャワーチェアーなどの福祉用具の適応を検討することが適切である。

- 積極的な離床よりも、ベッド上でのセルフケアや寝返り・起き上がりなどの基本動作訓練から開始することが適切である。

- コルセットは胸腰部の固定作用があり、腰椎・肋骨の病的骨折を予防できる。ADL訓練時には装着したほうが病的骨折の危険は少ないため、選択肢5は適切ではない。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第16問

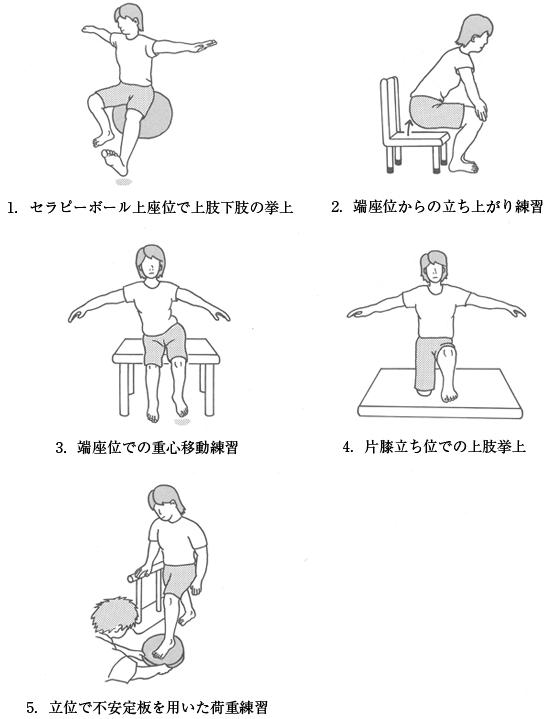

60歳の女性。脊髄小脳変性症。四肢体幹の運動失調で座位保持が困難であったが、2週間の座位保持練習を行い、端座位は上肢で支持しなくても保持できるようになった。今後行うバランス能力改善の運動療法として最も適切なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第20問

75歳の男性。3年前にParkinson病を発症。Hoehn & Yahrの重症度分類ステージⅢ。3か月前からトイレ前で小刻み歩行を生じるほか、歩行や立ち座りが不安定となり、屋内移動で妻の介助が必要となった。現在、妻とマンションで2人暮らしである。自宅の住環境整備で適切でないのはどれか。

1: ベッドに介助バーを設置する。

2: 居室の出入り口を開き戸にする。

3: 脱衣場と浴室の段差を解消する。

4: 寝室からトイレの廊下に手すりを設置する。

5: トイレ前の廊下にはしご状の目印をつける。

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する