第57回午後第86問の類似問題

第56回午後:第22問

橈骨遠位端骨折におけるリハビリテーション治療について正しいのはどれか。

1: ギプス除去後から開始する。

2: 就寝時には高挙するように指導する。

3: 骨癒合後早期にスポーツに復帰させる。

4: 変形治癒は機能回復に影響を及ぼさない。

5: 加齢は機能回復を遅らせる要因とはならない。

- 答え:2

- 解説:橈骨遠位端骨折のリハビリテーション治療では、早期から開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。また、受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であり、骨癒合後は医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが大切です。

- ギプス除去後から開始するのではなく、できるだけ早期からリハビリテーション治療を開始し、ギプス固定された関節以外を動かすことが重要です。

- 正解です。受傷後の上肢の高挙は浮腫予防に有効であるため、就寝時には高挙するように指導することが適切です。

- 骨癒合後早期にスポーツに復帰させると、軟部組織が運動強度に耐えられず、外傷を負う危険があるため、医師の指示のもと負荷量を調節して軟部組織の回復を待つことが必要です。

- 変形治癒は、手関節痛、可動域制限、神経合併症などを伴い、機能回復に影響を及ぼすことがあるため、変形治癒が機能回復に影響を及ぼさないとは言えません。

- 加齢は細胞分裂のスピードが緩やかになるため、骨癒合や機能回復が遅れる要因となります。したがって、加齢は機能回復を遅らせる要因となることがあります。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第52問

骨折部の血流が障害されやすいのはどれか。2つ選べ。

1: 脛骨粗面

2: 大腿骨頭

3: 坐骨結節

4: 手の舟状骨

5: 上腕骨大結節

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第39問

脊髄損傷患者に生じる異所性骨化で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 脊柱に好発する。

2: 初期には局所の熱感を生じる。

3: 関節拘縮の矯正手技が誘因になる。

4: 血中アルカリフォスファターゼ値が低下する。

5: 血中カルシウム値が上昇する。

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第32問

発育性股関節形成不全について正しいのはどれか。

1: 開排は制限されない。

2: 大腿骨頭の前方脱臼が多い。

3: 乳児期ではリーメンビューゲル装具を用いる。

4: 2歳以上では外転位保持免荷装具を用いる。

5: 二次的な変形性股関節症にはなりにくい。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第29問

Down症候群について正しいのはどれか。

1: 転座型に次いで21トリソミーが多い。

2: 発症リスクに高齢出産がある。

3: 言語表出に問題はない。

4: 筋緊張は高い。

5: 男子に多い。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第23問

18歳の男性。事故による第6頸椎脱臼骨折。受傷後3か月経過。筋力は、肩関節屈曲・伸展・外転筋ともにほぼ5(Normal)、肘関節屈筋5(Normal)、肘関節伸筋4(Good)であったが、手指屈筋・伸筋ほぼ0、体幹筋0、下肢筋0であった。感覚は体幹・下肢で脱失していた。この患者で誤っているのはどれか。

1: 不全四肢麻痺である。

2: 自律神経過反射が起きやすい。

3: コップの把持は可能である。

4: 自己導尿は可能と予測される。

5: 車椅子とベッド間の移乗は自立可能と予測される。

- 答え:1

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第6問

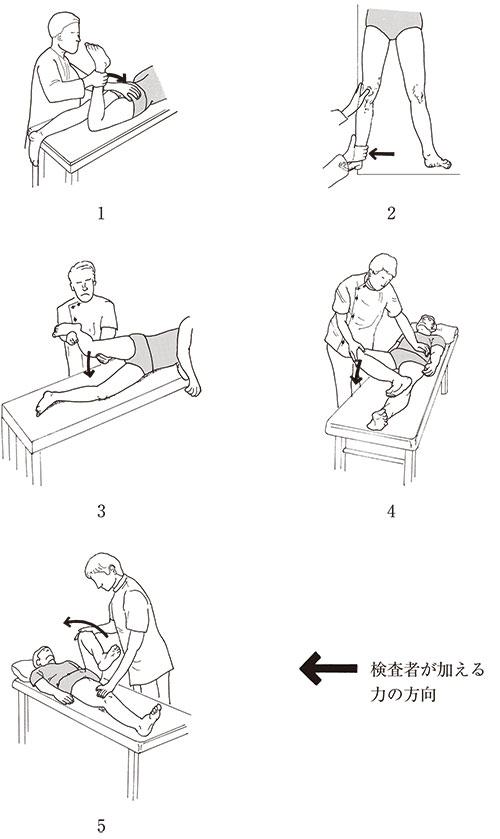

40歳の男性。2週間前から腰痛と右殿部から大腿前面にかけてのしびれが生じ、徐々に右下肢の筋力低下を自覚するようになってきた。この患者に行う検査として適切なのはどれか。

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第14問

25歳の男性。野球の試合で走塁中に右大腿後面に違和感と痛みとを生じ、近くの整形外科を受診した。大腿部エックス線写真では骨折を認めなかった。現時点の対応で適切でないのはどれか。

1: 下肢の挙上

2: 浮腫の予防

3: アイシング

4: 超音波照射

5: 弾性包帯での圧迫

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する