第36回午前第59問の類似問題

第40回午後:第46問

骨盤の前傾で誤っているのはどれか。

1: 円背で減少する。

2: 肥満で増加する。

3: 腰椎の後弯で減少する。

4: 腸腰筋の短縮で増加する。

5: 長座位で増加する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第67問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節痛の軽減のため温熱療法を行う。

2: 膝内側痛の軽減のため靴に内側ウェッジを作製する。

3: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

4: 屈曲拘縮軽減のためハムストリングスの伸張を行う。

5: 関節の荷重軽減のため杖を使用する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第65問

多発性硬化症患者の理学療法で適切なのはどれか。

1: 球後視神経炎では眼帯をして運動療法を行う。

2: 有痛性強直性痙攣に対して超音波療法を行う。

3: Lhermitte徴候に対して神経筋促通手技を行う。

4: Uhthoff現象が出現しないような運動負荷を行う。

5: ステロイドパルス療法では直後から筋力増強運動を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第89問

分娩麻痺で正しいのはどれか。

1: 低出生体重児に多い。

2: 下位型は頸部が伸展されて起こる。

3: 頭位分娩による上位型の予後は良い。

4: 頭位分娩では上位型よりも下位型が多い。

5: 両側例は骨盤位分娩よりも頭位分娩に多い。

- 答え:3

- 科目:小児の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第16問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 逃避反射

2: 陽性支持反応

3: 交叉性伸展反射

4: 緊張性迷路反射

5: 非対称性緊張性頸反射

- 答え:2 ・5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第33問

脳血管障害の片麻痺について正しいのはどれか。

1: 四肢の遠位部と比べて四肢の近位部の回復が遅れることが多い。

2: 上肢の麻痺と比べて下肢の麻痺の回復が遅れることが多い。

3: 上肢に痙縮があると肘関節が屈曲することが多い。

4: 共同運動が出現した後に連合反応が出現する。

5: 発症直後は筋緊張が高まることが多い。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第72問

足部の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外がえしには長母指伸筋が関与する。

2: 後脛骨筋は立位で横アーチの維持に働く。

3: 距腿関節では足関節背屈位で内外転が可能である。

4: 内がえしの運動は第2趾の長軸を中心として生じる。

5: 踵腓靭帯は距骨下関節における外がえしを制限する。

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第65問

脳血管障害の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮-モビライゼーション

2: 下肢共同運動-ブリッジ運動

3: 肩手症候群-ホットパック

4: 肩関節亜脱臼-肩関節周囲筋の同時収縮

5: 非対称性座位姿勢-体幹装具の作製

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第28問

眼振がみられる患者の体幹筋の協調運動障害に適応となるのはどれか。

1: Epley法

2: Klapp体操

3: Böhler体操

4: Frenkel体操

5: rhythmic stabilization

- 答え:5

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

末梢神経損傷後の麻痺手の管理で誤っているのはどれか。

1: 機能予後の指標-損傷部遠位刺激での運動誘発電位

2: 神経再生の促進-脱神経筋の充分な伸張

3: 異常感覚の改善-サンドペーパーでの脱感作

4: 過誤神経支配筋の再教育-バイオフィードバックによる分離運動

5: ピンチ動作の機能代償-対立スプリントの利用

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第50問

脊髄損傷の合併症とその対策との組合せで適切でないのはどれか。

1: 拘 縮-他動運動

2: 褥 瘡-体位交換

3: 異所性骨化-電気刺激

4: 自律神経過反射-血圧測定

5: 起立性低血圧-腹帯装着

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第72問

筋と体幹の運動の組合せで誤っているのはどれか。

1: 最長筋 ― 伸展

2: 腹直筋 ― 屈曲

3: 腰方形筋 ― 回旋

4: 外腹斜筋 ― 回旋

5: 内腹斜筋 ― 回旋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第68問

小児における疾患と作業療法との組合せで誤っているのはどれか。

1: 自閉症 − トランポリン

2: Down症 − リズムダンス

3: 若年性関節リウマチ − 刺 繍

4: 注意欠陥多動性障害(ADHD) − ブランコ

5: Duchenne型筋ジストロフィー − パソコンゲーム

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

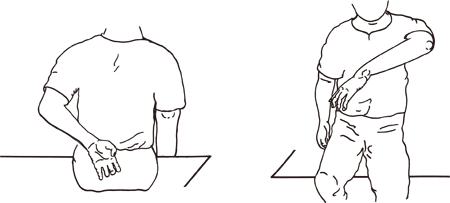

第57回午後:第4問

40歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。「手を腰の後ろに回してください」、「肘を曲げずに腕を前から水平位まで上げてください」の指示に左上肢はそれぞれ図のようになった。左上肢の状態として適切なのはどれか。

1: 基本的共同運動の最初の要素が出現している。

2: 痙縮の発現期である。

3: 痙縮が最も強い時期である。

4: 基本的共同運動から逸脱した運動が出現している。

5: 分離運動が自由に可能である。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する