第56回午前第46問の類似問題

第38回午前:第62問

糖尿病患者における運動療法の効果で適切なのはどれか。

1: 血中HDLコレステロールの減少

2: インスリン感受性の増加

3: 筋内へのグリコーゲン貯蓄率の減少

4: 血中中性脂肪の増加

5: ブドウ糖酸化率の減少

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第97問

インスリン依存型糖尿病の運動療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。 ア.運動強度はボルグ指数で13以下に設定する。イ.自転車エルゴメーターは1日20~30分程度とする。ウ.尿ケトン体陽性時には運動量を増やす。エ.食後2時間以内の運動は避ける。オ.インスリン注射部位の運動は避ける。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第1問

50歳の男性。身長170 cm、体重85 kg。II型糖尿病で合併症はない。医師からは運動療法を処方され、平地の20分間サイクリングをしている。心拍数は安静時74/分、運動後120/分、サイクリングのエネルギー消費量は0.1 kcal/kg/分である。正しいのはどれか。

1: 予測最大心拍数は190/分である。

2: 運動強度は8 METsである。

3: 運動療法1回の消費カロリーは200 kcalである。

4: BMIは29.4である。

5: 標準体重は50 kgである。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第49問

合併症のない急性白血病患者の化学療法期間中にみられた症状のうち、運動療法が継続できるのはどれか。

1: 持続する38℃以上の発熱

2: 輸血を必要とする貧血

3: 急激な血小板の減少

4: 不整脈の出現

5: 倦怠感の訴え

- 答え:5

- 科目:がん関連障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第89問

糖尿病の運動療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 尿ケトン体陽性時に効果が高い。

2: 食後すぐに運動を開始する。

3: 網膜症がある場合には運動強度を軽くする。

4: 低血糖に備えて常に糖質を携帯する。

5: 空腹時血糖値が高いほど運動量を増やす。

- 答え:3 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第18問

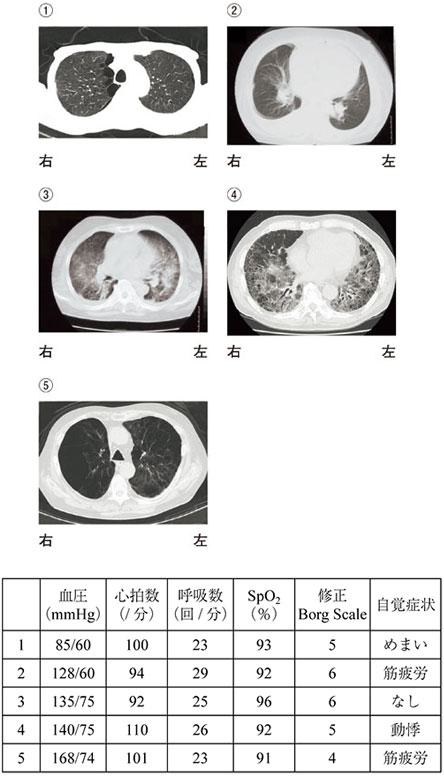

問題17の連続問題全身持久力トレーニングを行う場合、トレーニングを中止すべき状態はどれか。2つ選べ。トレーニング前の所見は、血圧120/65 mmHg、心拍数85/分、呼吸数19回/分、SpO296%、修正Borg Scale 3であった。

- 答え:1 ・4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第20問

68歳の男性。2型糖尿病、脂質異常症。身長160 cm、体重85.0 kg、体脂肪率38%。血液検査は、HbA1c8.2%、空腹時血糖145 mg/dL。仕事は管理職、デスクワーク中心で一日の歩数は3,550歩(同年代歩数7,157歩)。筋力低下、感覚障害、関節可動域制限は認めない。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 食事の1時間後に実施する。

2: 筋力増強運動は週2~3回行う。

3: 身体活動量増加のための生活指導を行う。

4: 有酸素運動は1回10分、週に合計40分程度行う。

5: 有酸素運動の運動強度は最大酸素摂取量の50%程度とする。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第86問

低血糖の症状で誤っているのはどれか。

1: 冷汗

2: 顔面蒼白

3: 口渇

4: 頻脈

5: 意識障害

- 答え:3

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第11問

52歳の男性。2型糖尿病。足のしびれと血糖値の上昇のため入院となった。検査結果では空腹時血糖305 mg/dL、尿検査でケトン体陽性であった。虚血性心疾患と腎機能障害は認めない。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 安静臥床とする。

2: 1日200 kcalを消費させる運動を行う。

3: 1 RMの80%で下肢の筋力増強運動を行う。

4: 病棟内歩行などの軽度な負荷にとどめる。

5: 目標心拍数115/分で有酸素運動を20分間行う。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第37問

糖尿病患者において低血糖発作時にみられる症状はどれか。

1: 嘔吐

2: 胸痛

3: 口渇

4: 発汗

5: 腹痛

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第13問

54歳の女性。糖尿病性末梢神経障害。インスリンによる治療を受けている。低血糖発作の既往が指摘されている。作業療法中、この患者に現れる初期の低血糖症状で可能性が高いのはどれか。

1: 発汗

2: 複視

3: けいれん

4: 行動異常

5: 意識障害

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第11問

65歳の男性。喫煙者。10年前から高血圧、高脂血症、糖尿病で内服治療をしている。4週前に外傷性第5胸髄損傷、完全対麻痺で入院。入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%。入院後1週で離床訓練が開始された。この患者が上肢エルゴメーター運動を実施中に、急に動悸と左肩周囲の違和感を訴えた。直ちに運動を中止し安静にさせたところ症状は数分で消失した。症状消失後のバイタルサインに異常を認めなかった。この症状の原因として考えられるのはどれか。

1: 低血糖

2: 起立性低血圧

3: 急性心筋梗塞

4: 労作性狭心症

5: 自律神経過反射

- 答え:4

- 解説:この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 低血糖は、血糖値が低下することで起こる症状であるが、この患者の入院時の血糖は350 mg/dL、HbA1cは8.0%であり、低血糖の症状とは一致しない。

- 起立性低血圧は、立ち上がることで血圧が低下し、めまいや立ちくらみが生じる症状である。しかし、この患者は上肢エルゴメーター運動中に症状が現れたため、起立性低血圧の原因とは考えにくい。

- 急性心筋梗塞は、冠動脈の閉塞により心筋が虚血状態になることで起こる症状である。しかし、この患者の症状は運動を中止し安静にさせることで数分で消失したため、急性心筋梗塞の症状とは一致しない。

- 労作性狭心症は、心臓への酸素供給が運動により増加した酸素需要に追いつかず、心筋虚血が生じる症状である。この患者は高血圧、高脂血症、糖尿病の既往歴があり、喫煙者であるため、動悸と左肩周囲の違和感を訴える原因として労作性狭心症が最も考えられる。症状が運動中止と安静により消失したことも、労作性狭心症の特徴に合致する。

- 自律神経過反射は、自律神経系の過剰な反応により血圧や心拍数の変動が生じる症状である。しかし、この患者の症状は運動中に現れ、運動を中止し安静にさせることで消失したため、自律神経過反射の原因とは考えにくい。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第94問

2型糖尿病患者における運動療法の効果で誤っているのはどれか。

1: インスリン抵抗性の増大

2: 血圧低下

3: 血糖コントロールの改善

4: 脂質代謝の改善

5: 心肺機能の改善

- 答え:1

- 解説:2型糖尿病患者における運動療法は、インスリン抵抗性の改善、血圧の低下、血糖コントロールの改善、脂質代謝の改善、心肺機能の改善などの効果があります。運動療法は糖尿病の予防・管理や生活の質の向上に役立ちます。

- 選択肢1は誤りです。運動療法は2型糖尿病患者においてインスリン抵抗性の増大ではなく、改善をもたらします。

- 選択肢2は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血圧を低下させる効果があります。これはインスリン抵抗性の改善に伴う降圧作用によるものです。

- 選択肢3は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において血糖コントロールの改善をもたらします。これはインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢4は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において脂質代謝の改善をもたらします。これもインスリン抵抗性の改善による効果です。

- 選択肢5は正しいです。運動療法は2型糖尿病患者において心肺機能の改善をもたらします。これにより、患者の生活の質が向上します。

- 科目:内部障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第100問

心疾患の運動処方で適切でないのはどれか。

1: リスクの高い例では監視型の運動形態が良い。

2: 目標心拍数は予測最高心拍数の90%程度とする。

3: 運動強度はボルグ指数で13程度とする。

4: 無酸素性作業閾値(AT)程度の運動強度とする。

5: 筋力強化の負荷は最大筋力の50%程度とする。

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第43問

全身持久力トレーニングを主体とした運動療法を中止すべき状態はどれか。

1: 心拍数が100/分以上となる。

2: 収縮期血圧が150 mmHg以上となる。

3: 心拍数が安静時から20/分以上増加する。

4: 拡張期血圧が安静時から20 mmHg以上増加する。

5: 収縮期血圧が安静時から30 mmHg以上増加する。

- 答え:4

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する