第55回午後第17問の類似問題

第43回午前:第21問

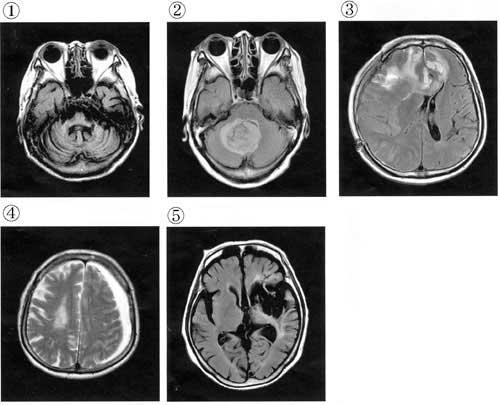

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。MRI(写真①~⑤)を示す。この症例はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。MMSE(Mini-Mental State Examination)で低得点が予想される項目はどれか。

1: 物品名3個の再生

2: 物品の名称呼称

3: 文章命令のよる動作

4: 文章作成

5: 図形の模写

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

適切でない組合せはどれか。ただし、片麻痺は右で、ブルンストローム法ステージは上肢・手指の順。右利きとする。

1: II・II-非麻痺側での箸の練習をする。

2: III・IV-麻痺側で受話器を取って耳に当てる。

3: IV・V-麻痺側を調理の補助手として使う。

4: IV・V-手さげカバンを麻痺側肘にかける。

5: V・VI-両手で洗濯物を干す。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第8問

65歳の女性。左被殻出血。発症後4日。ベッドサイドでの作業療法が開始された。JCS(Japan Coma Scale)はⅠ‐1だが問いかけに対する返答に間違いが多い。初回の作業療法評価として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: STEF

2: 関節可動域測定

3: 三宅式記銘力検査

4: カナダ作業遂行測定(COPM)

5: Brunnstrom法による運動検査

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第20問

38歳の男性。30歳ころから歩行時にふらふらする感じを自覚していた。最近、階段昇降で手すりが必要となり、構音障害と上肢の協調性低下も出現した。症状が徐々に進行し、屋内つたい歩きとなったため入院した。意識は清明。知能は正常である。感覚障害はなく、病的反射も認めない。兄も同様の症状を呈している。臨床所見として認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 企図振戦

2: 膝踵試験異常

3: Romberg徴候

4: Lhermitte徴候

5: ミオトニア現象

- 答え:1 ・2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第64問

脳血管障害による片麻痺患者の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢装具は立ち上がりが自立してから用いる。

2: 歩行時の膝折れに膝軽度屈曲位で体重負荷を行う。

3: 座位バランスが完成してから立位訓練を開始する。

4: 痙縮筋の緊張抑制の目的で持続伸張法を行う。

5: 麻痺筋に対しては筋力増強訓練を行わない。

- 答え:2 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第8問

55歳の男性。倒れてきた本棚により右肘上部を圧迫され正中神経麻痺を生じた。約1か月経過したが、右上肢の運動障害と感覚障害を認めていることから装具療法を行うことになった。使用する装具で正しいのはどれか。

1: 長対立装具

2: IP伸展補助装具

3: ナックルベンダー

4: Thomas型懸垂装具

5: コックアップ・スプリント

- 答え:1

- 解説:この患者は高位型の正中神経麻痺を持っており、長対立装具が適切な装具療法となります。他の選択肢は、それぞれ異なる神経麻痺や状況に対応する装具です。

- 長対立装具は、高位型の正中神経麻痺による祈祷肢位変形に対して適応となる。この患者の症状に適切な装具であるため、正しい選択肢です。

- IP伸展補助装具は、マレットフィンガーなどIP関節の屈曲拘縮に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- ナックルベンダーは、MP関節を屈曲位にさせることで機能的肢位を保ち、把持を行いやすくする装具である。尺骨神経麻痺による鷲手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- Thomas型懸垂装具は、高位型の橈骨神経麻痺による下垂手に対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- コックアップ・スプリントは、手関節背屈位保持のために用いられる。高位型の橈骨神経麻痺や橈骨遠位端骨折などに対して適応となる。この患者の症状とは関係がないため、間違った選択肢です。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

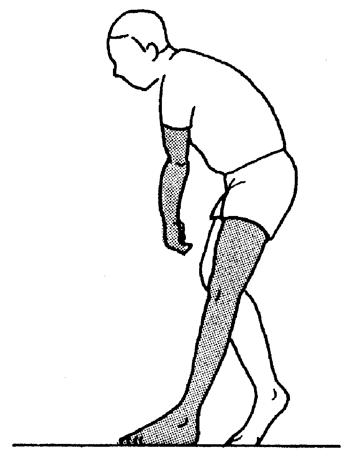

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第13問

72歳の男性。頸椎の過伸展損傷により四肢麻痺となった。徒手筋力テストで下肢筋は4、肩・肘・手関節周囲筋は3、手指筋は2であった。考えられる頸髄損傷のタイプはどれか。

1: 前部損傷

2: 後部損傷

3: 中心性損傷

4: 半側損傷(ブラウン・セカール症候群)

5: 完全損傷

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第16問

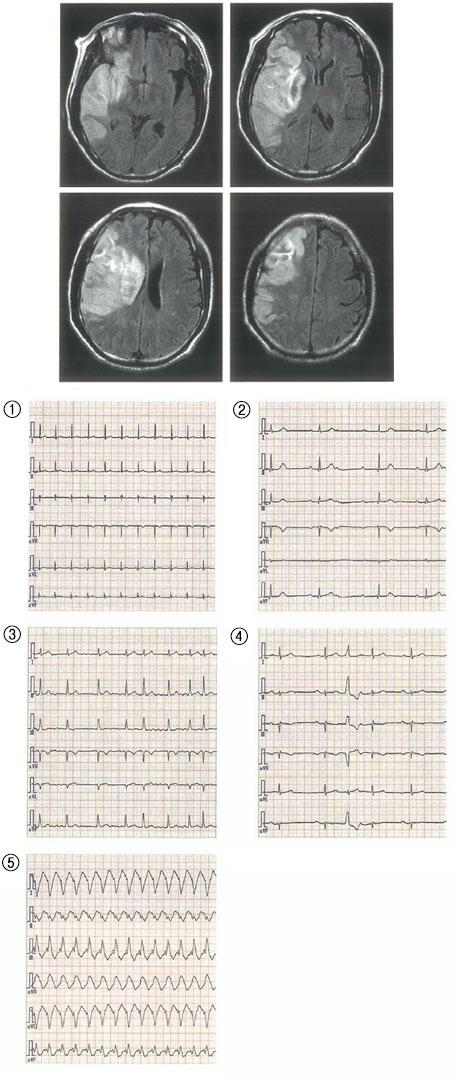

63歳の男性。健康診断で不整脈を指摘されたが放置していた。職場で突然倒れ病院に搬送された。重度構音障害と重度左片麻痺とが認められた。発症2日目のMRIを写真に示す。意識状態は徐々に改善し、左上下肢の動きも出現した。2週後にワルファリンカリウムの投与が開始された。この患者の心電図として可能性の高いのは①~⑤のどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第51問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り時、患側上肢を腹部の上に保持する。

2: ベッドからの立ちあがり時、体幹の前傾運動を入れる。

3: 立位での方向転換は患側下肢を軸に行う。

4: 階段の降り動作は患側から行う。

5: 昇りのエスカレーターへの乗りこみは健側から行う。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第11問

60歳の男性。10年前にParkinson病と診断された。日常生活は自立している。すくみ足のため自宅で頻回に転倒するようになった。この患者に対する指導で適切なのはどれか。

1: スリッパを履くよう勧める。

2: 足関節に重錘バンドを装着する。

3: T字杖歩行を指導する。

4: 車椅子での移動を指導する。

5: 自宅での手すり設置の場所を指導する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第83問

疾患と歩行補助具との組合せで適切でないのはどれか。

1: 脳卒中片麻痺-T字杖

2: 脊髄小脳変性症-交互型歩行器

3: 痙直型両麻痺-ロフストランド杖

4: 慢性関節リウマチ-プラットフォーム杖

5: パーキンソン病-四点杖

- 答え:5

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第23問

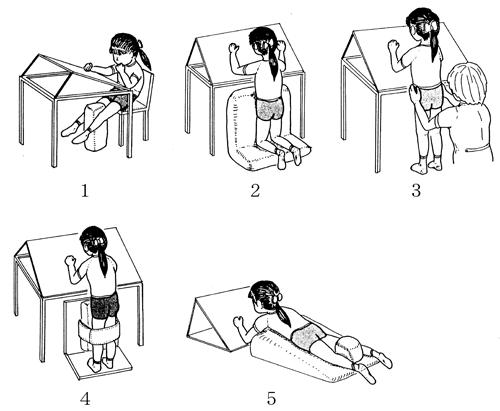

6歳の女児。痙直型脳性麻痺。就学に備えた作業療法を外来で行っている。歩行器と短下肢装具を用いて屋内を歩くことができる。この児の作業活動の姿勢で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第4問

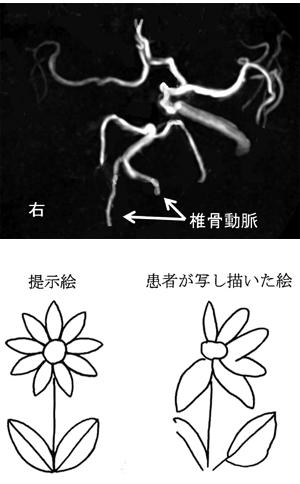

65歳の男性。右利き。左上下肢の脱力のため搬送された。頭部MRAを示す。この患者に絵の模写を行わせると、図のように描いた。この患者に伴いやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 失語症

2: 観念失行

3: 純粋失読

4: 左右失認

5: 着衣障害

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第8問

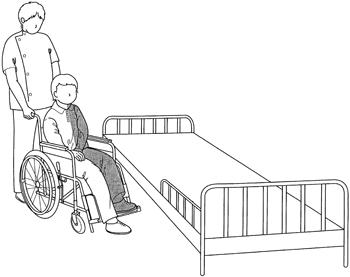

左片麻痺患者。移乗はFIMで3。車椅子からベッドへの移乗動作の開始直後の場面で適切なのはどれか。

1: 介助者の位置

2: 車椅子の向き

3: 患側下肢の位置

4: 健側下肢の位置

5: 前輪の向き

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

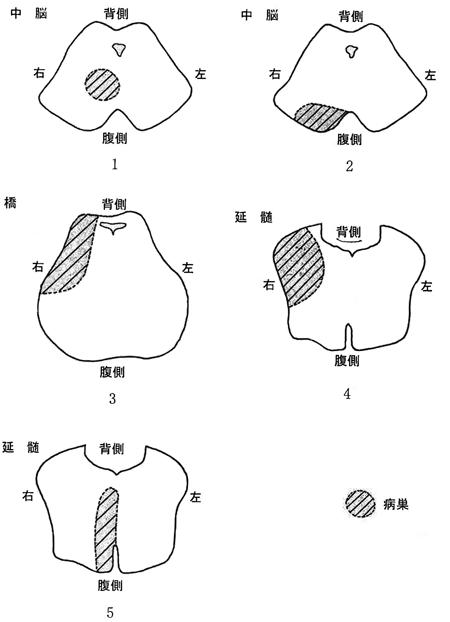

第49回午後:第5問

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

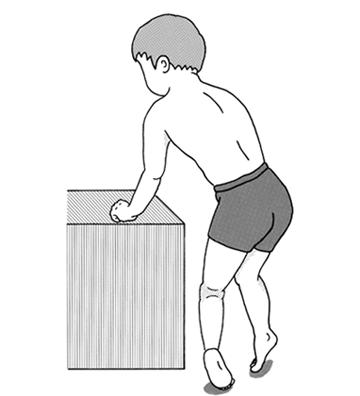

第57回午前:第16問

12歳の男児。脳性麻痺痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢで、立位では図のような姿勢を示す。治療方針として優先されるのはどれか。

1: 長下肢装具を作製する。

2: 体幹筋の同時収縮を促す。

3: 選択的後根切断術を検討する。

4: 歩行練習での介助量を減らす。

5: 上肢での支持能力を向上させる。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する