第55回午後第17問の類似問題

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

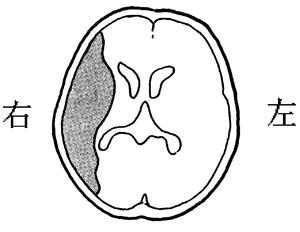

第36回午前:第3問

67歳の右利きの男性。脳梗塞。入院時のエックス線CTを図に示す。みられやすい症状はどれか。2つ選べ。ア.半側空間無視イ.着衣失行ウ.ブローカー失語エ.観念失行オ.ゲルストマン症候群

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第9問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。このときのGCS(Glasgow Coma Scale)はどれか。

1: E4 V3 M4

2: E4 V4 M5

3: E3 V3 M4

4: E3 V4 M3

5: E3 V5 M5

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第5問

17歳の男子。2か月前に外傷性脳損傷。食事はスプーン使用。意識障害を脱して平行棒で歩行練習をしているが両踵が床に着かない。注意障害、発動性減退が目立つ。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側支柱付短下肢装具を作製する。

2: 日課に従って規則正しい生活を工夫する。

3: 実際的な生活場面を理学療法に取り入れる。

4: 誤りは直ちに大きな声で指摘する。

5: 外泊訓練を試みる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

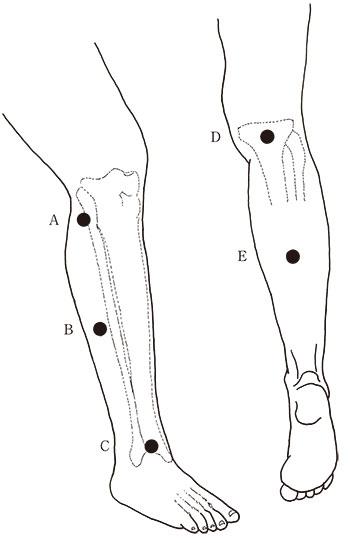

第51回午前:第10問

70歳の男性。15年前の脳出血による右痙性片麻痺。右尖足に対して機能的電気刺激を行うこととした。刺激部位として適切なのはどれか。

1: A

2: B

3: C

4: D

5: E

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第33問

頸髄損傷による完全四肢麻痺者の機能残存レベルと自立可能な動作の組合せで正しいのはどれか。

1: C4 − 天井走行式リフターを使用した移乗

2: C5 − 自己導尿による排尿

3: C6 − トランスファーボードなしでの自動車運転席への移乗

4: C7 − 車椅子から床への移乗

5: C8 − 手動装置なしでの自動車運転

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

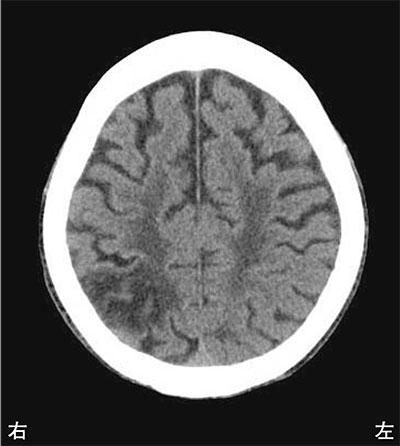

第51回午後:第2問

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第12問

3歳の男児。脳性麻痺。床上に座れるが両手を使えるほどの安定性はない。四つ這いや伝い歩きで移動できる。この患児が15歳時にGMFCS-Expanded and Revised〈E&R〉で同じレベルであった場合に予想される屋内移動の状態として最も適切なのはどれか。

1: 手すりなしで階段昇降する。

2: 短い距離を独歩する。

3: 自走式車椅子を使う。

4: 電動車椅子を使う。

5: 寝返りで移動できない。

- 答え:2

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第6問

21歳の男性。交通事故によるびまん性軸索損傷と診断された。意識は清明で運動麻痺はない。新しい物事を覚えるのが困難で記憶の障害が顕著である。この患者に対する適切なアプローチはどれか。

1: 毎日異なる課題を与える。

2: 記憶の外的補助手段を使う。

3: 試行錯誤が必要な課題を行う。

4: 複数の学習課題を同時に行う。

5: 日課は本人のペースで柔軟に変更する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、記憶障害がある患者に対する適切なアプローチを選択することが求められています。記憶障害のある患者には、外的補助手段を使って記憶を補助する方法が適切です。

- 毎日異なる課題を与えるのは負荷が大きく、十分な練習効果が得られないため、この方法は適切ではありません。

- 記憶の外的補助手段を使うことで、日々行うことや注意すべきことをノートに健忘録のように記録しておき、これを見ながら行動することで、記憶障害による困難さを補助できるため、この方法が適切です。

- 試行錯誤が必要な課題を行わせると、誤ったことも記憶できず、誤りを繰り返すことが多いため、この方法は適切ではありません。

- 複数の学習課題を同時に行うと、進行状況の把握が困難になり、混乱しやすいため、この方法は適切ではありません。

- 日課が本人のペースで進むことは良いですが、日課を変更することで、手続き記憶のように、一度修得したことを利用して行動することが困難になる可能性があるため、この方法は適切ではありません。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第21問

24歳の男性。会社員。オートバイによる自損事故で外傷性脳損傷となった。受傷後2か月経過。抗てんかん薬を内服中。意識は清明。易怒的である。左不全片麻痺と軽度失調症とを認める。歩行は短下肢技装具で自立。ADLはほぼ自立しているが、病室を間違えたり、他患者とけんかするなどの問題があった。社会復帰の準備を始めるにあたり誤っているのはどれか。

1: 病前の教育歴、社会歴を調べる。

2: 記憶、情動制御など高次脳機能を評価する。

3: IADL能力を把握する。

4: 現状での作業能力を検査する。

5: 会社の上司に復職準備を依頼する。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第23問

19歳の男性。オートバイ事故による頭部外傷で入院加療中。受傷後1か月。JCS(Japan coma scale)は1点。右上下肢はよく動かすが、左上下肢の筋緊張は亢進し、上肢屈曲位、下肢伸展位の姿勢をとることが多い。座位保持は可能であるが、体幹の動揺がみられる。この時期の理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 臥位での右上下肢のリラクセーション

2: 臥位での左上肢のFrenkel体操

3: 座位での左下肢筋の持続伸張

4: 立位でのバランス練習

5: 階段を降りる練習

- 答え:3 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第21問

21歳の男性。運送会社勤務。外傷性脳損傷。事故後3か月経過。麻痺はなく身辺動作は可能であるが時々促しが必要である。外出の目的や頼まれた用事を途中で忘れてしまう。課題遂行を習慣化するための方法で適切でないのはどれか。

1: 作業を簡略化し繰り返す。

2: 自分なりの作業方法を選択する。

3: 作業予定と進行度とを照合する。

4: メモを利用する。

5: 忘れた課題を時間をかけて思い出す。

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

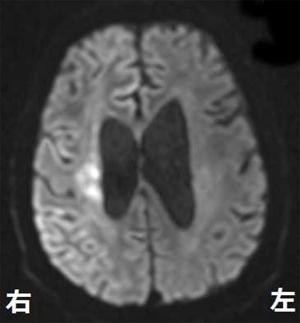

第49回午前:第3問

82歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。入院後意識は回復した。発症後2時間のMRI拡散強調像を示す。今後この患者に生じる可能性の高い症状はどれか。

1: 観念失行

2: 左右失認

3: 運動性失語

4: 観念運動失行

5: 左半側空間無視

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第43問

3歳6か月の脳性麻痺児で、ロフストランド杖などの手に持つ移動器具を使用して歩行可能である。この児のGMFCSのレベルはどれか。

1: Ⅰ

2: Ⅱ

3: Ⅲ

4: Ⅳ

5: Ⅴ

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第4問

9歳の男児。痙直型四肢麻痺の脳性麻痺。頭部保持は可能で、座位保持は両手の支持が必要である。立位は介助があればわずかにできる。この児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいのはどれか。

1: 車椅子で体幹ベルトを用いた座位

2: 床上で両肘を机上に置いた長座位

3: 床上で両肘を机上に置いた割り座

4: 座位保持装置を使用した座位

5: 立位台を使用した立位

- 答え:2

- 解説:この問題では、痙直型四肢麻痺の脳性麻痺の男児が机上で道具の操作を練習する際に両手を使用するための姿勢として最も難しいものを求めています。この児は頭部保持が可能で、座位保持は両手の支持が必要であり、立位は介助があればわずかにできることから、手放しで保持することが最も困難な姿勢を選ぶ必要があります。

- 車椅子で体幹ベルトを用いた座位では、バックレストとベルトで体幹が固定されていて手放しでも姿勢は安定するため、両手を使用することが比較的容易です。

- 床上で両肘を机上に置いた長座位では、両肘を机上に置いてようやく姿勢を安定できるため、この状態で両手を使うと姿勢は安定できなくなり、最も難しい姿勢となります。

- 床上で両肘を机上に置いた割り座では、長座位よりも左右への安定がある点で、選択肢2よりも容易です。

- 座位保持装置を使用した座位では、体幹を保持することができるため、両手の使用は容易に可能となります。

- 立位台を使用した立位では、体幹と下肢は固定されていて、立位姿勢を保つことができ、両手を使用することは容易です。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第13問

5歳の男児。脳性麻痺で痙直型四肢麻痺である。粗大運動機能は側臥位までの寝返りが可能。背臥位と背臥位から引き起こしたときの状態を図に示す。臨床症状として可能性が低いのはどれか。

1: 足クローヌス陽性

2: 下肢の伸筋共同運動

3: 緊張性迷路反射の残存

4: パラシュート反応陽性

5: 股関節外転の可動域制限

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

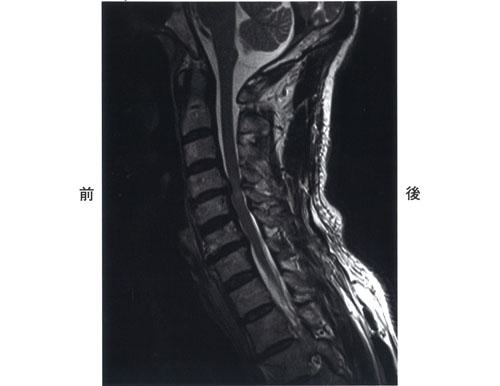

70歳の男性。1年前から誘因なく四肢末梢の感覚障害と筋力低下が出現している。次第に脱力は進行し、手指の巧緻性低下と歩行障害をきたしている。頸部MRIのT2強調像を示す。頸髄の変化が最も大きい部位はどれか。

1: 第2頸椎・第3頸椎間

2: 第3頸椎・第4頸椎間

3: 第4頸椎・第5頸椎間

4: 第5頸椎・第6頸椎間

5: 第6頸椎・第7頸椎間

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第12問

80歳の男性。体重70 kg。介護者は腰痛のある70歳の妻で体重39 kg。誤嚥性肺炎による1か月の入院後、下肢の廃用性の筋力低下をきたしている。端座位保持は可能であるが、立ち上がりは手すりを把持しても殿部が挙上できずに全介助である。立位は手すりを把持して保持できるが、足踏み動作は困難である。車椅子への移乗介助に使用する福祉用具の写真を示す。妻の腰痛を助長しないことを優先して選択する用具として適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する