第55回午後第12問の類似問題

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第38問

疾患または症候と異常歩行の組合せで正しいのはどれか。

1: 運動失調 ── 酩酊歩行

2: フレイル ── すくみ足歩行

3: Parkinson病 ── はさみ脚歩行

4: 脳卒中片麻痺 ── 踵足歩行

5: 総腓骨神経麻痺 ── 分回し歩行

- 答え:1

- 解説:この問題では、疾患または症候と異常歩行の組み合わせが正しいものを選ぶ必要があります。正しい組み合わせは運動失調と酩酊歩行です。

- 運動失調と酩酊歩行は正しい組み合わせです。酩酊歩行は小脳性の運動失調で見られる現象で、歩行時にバランスを保つことが難しくなります。

- フレイルとすくみ足歩行は正しくありません。フレイルは加齢に伴って身体機能の予備機能が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態を示すもので、すくみ足歩行はParkinson病の姿勢保持反射障害の1つです。

- Parkinson病とはさみ脚歩行は正しくありません。はさみ脚歩行は脳性小児麻痺で見られる現象で、Parkinson病ではすくみ足や突進現象が見られます。

- 脳卒中片麻痺と踵足歩行は正しくありません。踵足歩行は下腿三頭筋麻痺で見られる現象で、脳卒中片麻痺では下肢麻痺の重症度によりバリエーションがあり、膝屈曲型や膝伸展型のようにさまざまなパターンがある。分回し歩行も脳卒中片麻痺で見られることがある。

- 総腓骨神経麻痺と分回し歩行は正しくありません。分回し歩行は上位運動ニューロンの障害で見られやすい現象で、総腓骨神経麻痺は下位運動ニューロンの障害である。下腿の外側から足背ならびに第5足指を除いた足趾背側にかけて感覚障害がみられる。足関節と足趾が背屈で出来なくなり、下垂足(drop foot)になる。

- 科目:その他の身体障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第13問

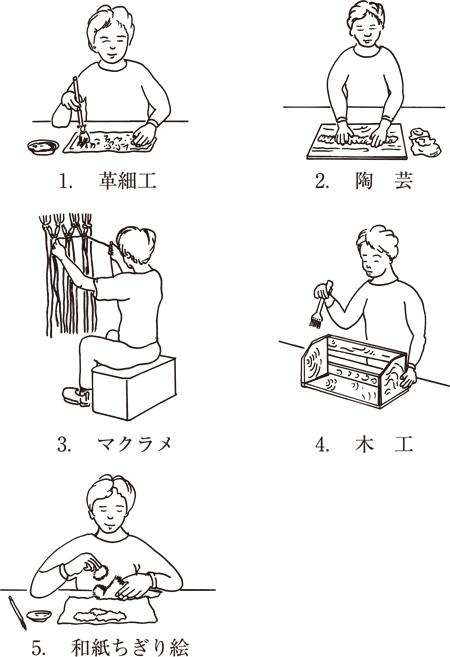

50歳の女性。脳出血後の左片麻痺。発症後2か月経過し、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅴ、手指Ⅴであった。図の作業活動のうち、この患者が困難なのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第17問

50歳の女性。慢性関節リウマチでスタインブロッカーのステージIII、クラスII。発症後2年経過。両膝に外反変形、両外反母趾がある。両手関節の痛みは強く、腫脹もあるが、平行棒内での歩行は可能。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 関節保護

2: 靴インサートの製作

3: 体幹伸筋群を中心とした筋力増強

4: 低い椅子からの立ち上がり訓練

5: 歩行器での歩行訓練

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第27問

球麻痺から発症した筋萎縮性側索硬化症で歩行が可能な患者への対応で正しいのはどれか。

1: 胸郭のストレッチを指導する。

2: 呼吸機能評価を1年に1回行う。

3: 栄養指導は誤嚥を認めてから行う。

4: 早期からプラスチック短下肢装具を導入する。

5: 鉄アレイを用いた上肢筋力トレーニングを指導する。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第17問

45歳の女性。右変形性股関節症。先天性股関節脱臼の既往がある。1年前から荷重時の右股関節痛があり、2か月前から安静時痛も出現した。起居動作時や歩行時の疼痛が強くなってきたため受診した。ADL指導として適切なのはどれか。

1: 階段は右足から昇段する。

2: 階段は左足から降段する。

3: できるだけ低い椅子に座る。

4: T字杖を使用する場合は左手に持つ。

5: 左足よりも右足を手前に引いて椅子から立ち上がる。

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第2問

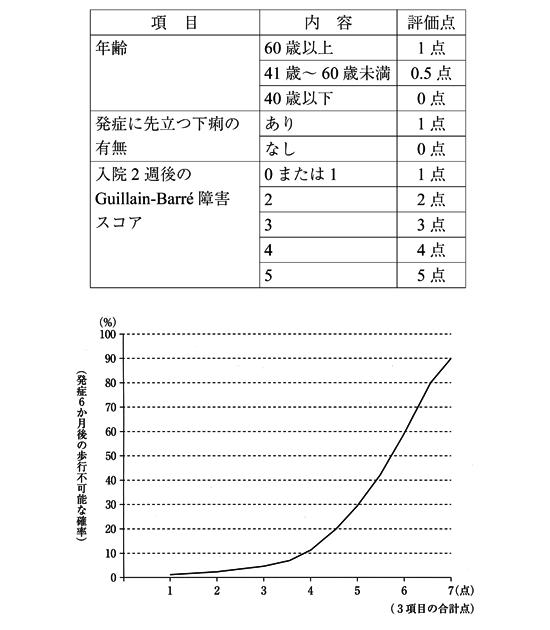

32歳の女性。下痢症状の後に四肢の脱力が出現したGuillain-Barré症候群で、入院2週後のGuillain-Barré障害スコアが5(人工呼吸管理)であった。グラフは表の3項目の合計点と歩行の関係を示す。この患者が発症6か月後に歩行不可能な確率はどれか。

1: 20%

2: 30%

3: 60%

4: 80%

5: 90%

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第18問

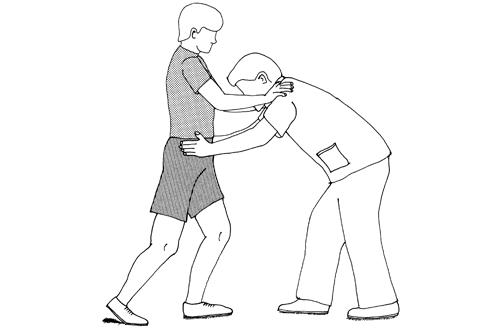

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第20問

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3で寛解状態であり安定している。理学療法士が行う生活指導について誤っているのはどれか。

1: 歩容に応じた足底板を調整する。

2: 頸椎の等張性抵抗運動を励行する。

3: 変形防止用のスプリントを用いる。

4: 再燃の急性炎症期には運動を避ける。

5: 大関節を使う関節保護方法を指導する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第18問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅢ。金属支柱付き短下肢装具とT字杖とで病院内歩行が自立した。退院に向けたADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 屋内では短下肢装具を使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: 自宅トイレに手すりを設置する。

4: ズボンは立位のまま着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第39問

70歳の独居女性。脳梗塞による右片麻痺。発症から3か月入院しリハビリテーションを受け、退院後2年経過。ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにIII。屋内は短下肢装具、屋外は短下肢装具と杖とを使用して歩行。コミュニケーションは良好。在宅における指導で適切でないのはどれか。

1: 分離運動の獲得

2: 関節可動域の維持

3: 歩行能力の向上

4: 生活リズムの確立

5: 生活環境の整備

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

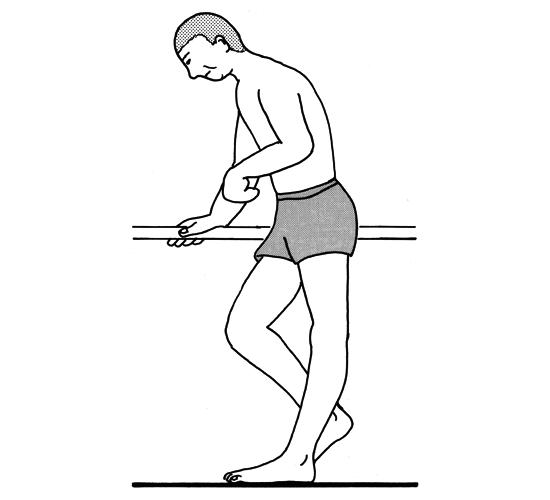

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。平行棒内歩行にて立脚相で図のような状況を呈した。立位歩行練習時の患側への対応で適切でないのはどれか。

1: 踵部の補高

2: 短下肢装具の使用

3: 膝屈曲位での立位保持練習

4: 前脛骨筋の治療的電気刺激

5: 下腿三頭筋へのタッピング

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第34問

脊髄小脳変性症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: Frenkel体操は無効である。

2: 視覚障害を伴うことが多い。

3: 包括的な評価指標にSARAがある。

4: 患者数は非遺伝性に比べて遺伝性が多い。

5: 自律神経障害は非遺伝性に比べて遺伝性が少ない。

- 答え:3 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

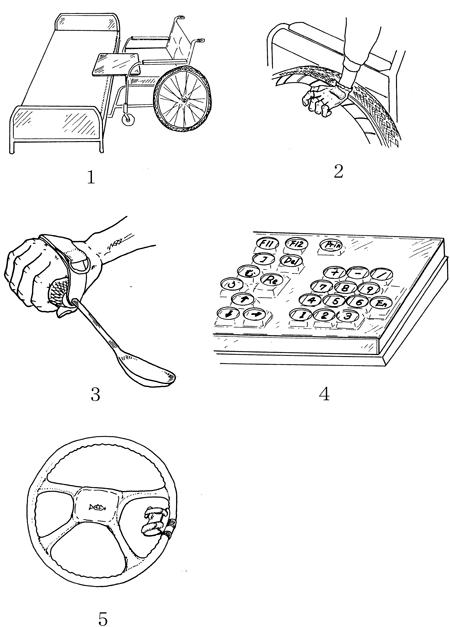

第36回午前:第12問

23歳の女性。交通事故による頸髄損傷。受傷後6か月経過。褥瘡はない。筋力は肩関節周囲筋4(Good)、肘関節屈筋4(Good)、肘関節伸筋3(Fair)、手関節背屈筋3(Fair)、手関節屈筋0、体幹筋0、下肢筋群0であった。自助具で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

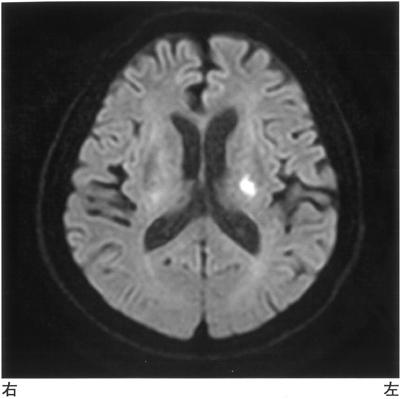

第54回午後:第5問

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

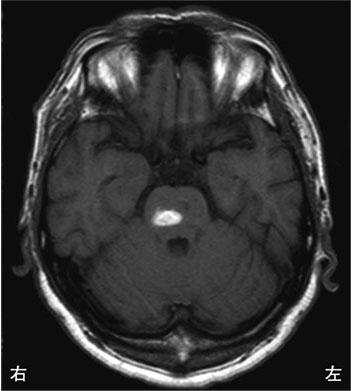

第50回午後:第5問

55歳の男性。突然のめまいを自覚し、歩行困難を呈したため搬送された。頭部MRIのTI強調像を示す。みられる所見はどれか。

1: JCSⅢ-100

2: 左顔面の痛覚低下

3: 左上肢の小脳失調

4: 右上肢の運動麻痺

5: 左下肢の深部感覚低下

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第20問

78歳の女性。左片麻痺。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅲ及び下肢Ⅳ。高次脳機能障害あり。要介護2。娘と2人暮らしであるが、日中、自宅で1人で過ごす時間があるため、回復期リハビリテーション病棟退院後、通所リハビリテーションを受けることとなった。通所リハビリテーションの目標として優先順位が低いのはどれか。

1: 家事動作の自立

2: 着衣動作の自立

3: 歩行能力の改善

4: 排泄動作の自立

5: 立位保持能力の改善

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する