第55回午後第12問の類似問題

第42回午前:第30問

60歳の女性。主婦。歩行開始時に両膝関節内側に疼痛が出現した。内反型変形性膝関節症と診断され、大腿脛骨角180°、BMI指数29.0であった。理学療法で適切でないのはどれか。

1: SLRによる大腿四頭筋強化訓練

2: 起立・歩行時の外側楔状足底板の使用

3: 外出時の軟性膝装具の使用

4: 1日1万歩のウォーキング

5: 1日30分間の自転車エルゴメーター

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第11問

72歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅢ、クラス3。訪問リハビリテーションを行っている。最近、新たに後頸部痛と歩きにくさとを訴えている。この患者への対応として適切でないのはどれか。

1: 転倒予防の指導を行う。

2: 頸部の可動域運動を行う。

3: 調理の際に椅子の使用を勧める。

4: 高い枕を用いないよう指導する。

5: 柔らかいマットレスを避けるよう指導する。

- 答え:2

- 解説:この問題では、関節リウマチの患者である72歳の女性が後頸部痛と歩きにくさを訴えており、適切でない対応を選ぶ必要があります。選択肢の中で、頸部の可動域運動を行うことが適切でない対応です。

- 転倒予防の指導を行うことは適切な対応です。歩きにくさを訴えている患者に対して、転倒のリスクを減らすための指導を行うことは重要です。

- 頸部の可動域運動を行うことは適切でない対応です。関節リウマチの患者に対して、無理な運動を行うことは症状の悪化を招く可能性があります。適切な運動やストレッチを専門家と相談して決定することが望ましいです。

- 調理の際に椅子の使用を勧めることは適切な対応です。立ち仕事が困難な患者に対して、椅子を使用して調理を行うことで、負担を軽減することができます。

- 高い枕を用いないよう指導することは適切な対応です。後頸部痛を訴える患者に対して、高い枕は頸部に負担をかける可能性があるため、適切な高さの枕を使用することが望ましいです。

- 柔らかいマットレスを避けるよう指導することは適切な対応です。柔らかいマットレスは、関節リウマチの患者にとって関節への負担が大きくなる可能性があるため、適切な硬さのマットレスを使用することが望ましいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第5問

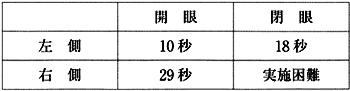

73歳の女性。脳出血による右片麻痺がある。Mobergのピックアップ検査の結果を示す。ただし、検査結果はそれぞれ2回計測した所要時間の平均である。この結果から考えられる問題点はどれか。

1: 関節拘縮

2: 知覚障害

3: 物体失認

4: 視覚性失調

5: 肢節運動失行

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第4問

70歳の女性。頸髄完全損傷で第4頸髄機能残存。認知機能は正常である。受傷後6か月で在宅生活となり、訪問リハビリテーション時に踵部の発赤を認めた。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 痙縮

2: 褥瘡

3: 骨萎縮

4: 静脈血栓症

5: 異所性骨化

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第1問

68歳の女性。変形性股関節症。発症して10年が経過し、右人工股関節全置換術を施行することとなった。術前評価として歩行分析を行ったところ、右立脚期にDuchenne歩行が観察された。この患者に行う検査として重要度が低いのはどれか。

1: 筋力検査

2: 形態計測

3: 疼痛検査

4: 反射検査

5: 関節可動域検査

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第2問

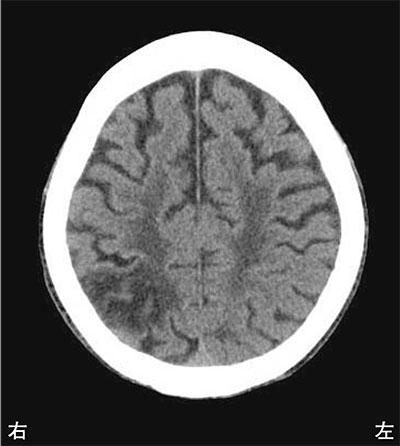

82歳の女性。右利き。脳梗塞を発症して1か月が経過した。頭部CTを示す。この患者にみられる症状で正しいのはどれか。

1: Broca失語

2: 他人の手徴候

3: 半側空間無視

4: Gerstmann症候群

5: 超皮質性感覚性失語

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第17問

55歳の女性。8年前に多発性硬化症と診断され、再発や寛解を繰り返し、2回の入院歴がある。現在は症状が落ち着いており、訪問理学療法で屋外歩行練習が実施されている。その際、理学療法士は運動強度を軽度から中等度とし、かつ、外気温の高い時間帯を避けて実施するなどに留意している。この理由として関係するのはどれか。

1: Barré徴候

2: Horner徴候

3: Lhermitte徴候

4: Tinel徴候

5: Uhthoff徴候

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第19問

80歳の女性。5年前に発症した脳梗塞による右片麻痺がある。Brunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢でⅢである。全失語を認める。FIMでは、ベッドへの移乗項目は3点で、車椅子での移動項目は3点である。訪問リハビリテーションを導入する際、目標として適切なのはどれか。

1: 屋外杖歩行の自立

2: 屋内杖なし歩行の獲得

3: 移乗動作の安定性の改善

4: 右手指機能の改善

5: 失語症の改善

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第26問

48歳の女性。多発性筋炎。一般状態が落ち着いて理学療法が開始された。筋力は体幹筋4、上肢近位筋群3~4、下肢近位筋群3~4。院内独歩が可能。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 血中CK値推移の確認

2: 他動的可動域訓練

3: デローム法による筋力増強訓練

4: 万歩計による運動量の確認

5: 自覚的疲労度の確認

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第14問

70歳の男性。身長180 cm、体重90 kg。脳梗塞のため麻痺肢に内反尖足がみられる。10 mであれば独歩可能であるが、軽度の分回し歩行となる。意識してゆっくりと歩けば分回しを軽減することは可能であるが、遊脚相の股関節屈曲は増加し立脚中期に膝過伸展がみられる。2動作前型で屋外歩行の自立を目標に理学療法を進めている。この患者に適切なのはどれか。

1: 装具は不要

2: 軟性足装具

3: プラスチック短下肢装具(ショートタイプ、継手なし)

4: プラスチック短下肢装具(つま先までの標準型、継手なし)

5: 金属支柱付短下肢装具

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第16問

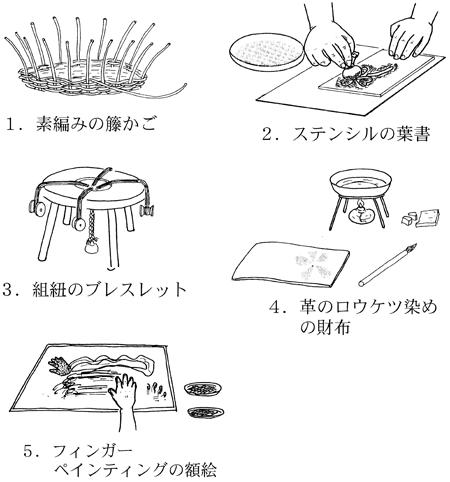

42歳の女性。多発性神経炎。手袋靴下型感覚障害がある。筋力は上肢近位筋群4(Good)、手指筋群4(Good)である。この患者が行う作業種目で適切でないのはどれか。

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第26問

65歳の男性。脊髄小脳変性症。四肢の企図振戦があり、起立および歩行は可能であるが、方向転換ではバランスを崩しやすい。適切な運動療法はどれか。

1: 棒体操

2: ロフストランド杖による4点歩行

3: 手拍子のリズムに合わせた歩行

4: ボール上座位バランス

5: モンキーウォーク

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第13問

76歳の男性。誰もいないのに「自分の布団に知らない子どもが寝ている」と訴え、妻に連れられて受診した。妻の話では、数年前から些細な物忘れが増え、日中ぼう然としていることも多いという。歩行中に転倒することも増えてきているという。作業療法室でみられるこの患者の特徴はどれか。

1: 些細なことで泣き出す。

2: 他人の物を勝手に持っていこうとする。

3: 時間どおりに来室し必ず同じ席に座る。

4: わからない質問に対し言い繕って答える。

5: 日によって意識レベルの低下度合いが異なる。

- 答え:5

- 解説:この患者は物忘れや歩行中の転倒、幻視が見られるため、Lewy小体型認知症が疑われます。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴です。

- 些細なことで泣き出すのは、脳血管性認知症で見られやすい感情失禁であり、この患者の症状とは一致しません。

- 他人の物を勝手に持っていこうとするのは、前頭側頭型認知症で見られやすい反社会的行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- 時間どおりに来室し必ず同じ席に座るのは、前頭側頭型認知症で見られやすい常同行動であり、この患者の症状とは一致しません。

- わからない質問に対し言い繕って答えるのは、Alzheimer型認知症で見られやすい「取り繕い」や「場合わせ反応」であり、この患者の症状とは一致しません。

- 日によって意識レベルの低下度合いが異なるのは、Lewy小体型認知症の特徴であり、この患者の症状と一致します。Lewy小体型認知症では、抑うつ症状や易転倒性、反復する具体的幻視、注意・覚醒レベルの著明な変化を伴う認知機能の変動が特徴となります。

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第15問

62歳の女性。転倒により骨折した。固定期間中に非固定部の関節可動域訓練を行う際、適切でないのはどれか。

1: 固定後早期から開始する。

2: 可動域検査は上肢全体を行う。

3: 自動運動を原則とする。

4: 骨折部を固定して行う。

5: 骨折部の痛みがあっても続ける。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第9問

42歳の女性。感冒症状が出現して1週間後から対称性に両手のしびれを自覚し、脱力が急速に近位部へと広がったため神経内科を受診した。上肢遠位部優位の脱力と四肢の深部腱反射消失を認め、Guillain-Barré症候群と診断された。検査所見として正しいのはどれか。

1: 髄液検査で細胞数が増加する。

2: 頸髄MRI検査で髄内信号異常を認める。

3: 末梢神経伝導検査で伝導速度が低下する。

4: 末梢神経の連続刺激でM波の振幅が漸増する。

5: 末梢神経刺激で誘発されるF波の潜時が短縮する。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第11問

55歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。1年前から通勤時に右足がつまずくようになった。最近は意識して膝を上にあげて歩行している。腰椎MRIでは病的所見はなく、針筋電図所見では両側の前脛骨筋に右側優位の神経原性変化を認めた。適切な対応はどれか。

1: 座位時は足を挙上しておく。

2: 移動時に車椅子を利用する。

3: 立ち上がり運動を繰り返す。

4: 前脛骨筋に治療的電気刺激を行う。

5: 右側プラスチック短下肢装具を装着する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第19問

58歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。理学療法では座位訓練が開始された。評価により意識レベルはJCS(Japan Coma Scale)で1桁、ブルンストローム法ステージは上肢・下肢ともにII、手指はIであった。早期プログラムとして適切でないのはどれか。

1: 座位での上肢帯のポジショニングの指導

2: 麻痺側の自動介助運動の指導

3: 臥位時の三角巾による上肢の固定方法の指導

4: 非麻痺手による物品操作の指導

5: 食事動作の指導

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

42歳の女性。多発性硬化症による両側視神経炎を伴う四肢麻痺。筋力低下が進行し、移動には車椅子を使用している。Danielsらの徒手筋力テストでは上肢近位部3+、遠位部4。有痛性けいれんがある。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 木工作業で本棚を作る。

2: 七宝焼きでピアスを作る。

3: ざる編みで籐カゴを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 小さな刻印で革に模様をつける。

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

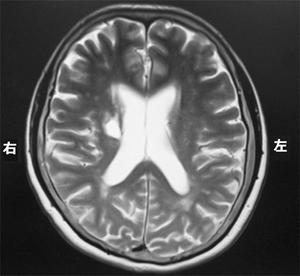

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する