第55回午後第9問の類似問題

第43回午前:第22問

65歳の男性。Parkinson病。両上肢の振戦、全身のこわばり及びすくみ足現象がある。入院中の薬物療法と運動療法によって室内歩行が可能になったが、転倒の危険がある。退院前指導として適切でないのはどれか。

1: 便所に手すりを設置する。

2: 掛け布団を軽いものに変える。

3: 歩行開始前に柔軟体操を行う。

4: 便座の高さを膝の位置よりも高くする。

5: 床のじゅうたんを柔らかいものに変える。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第12問

56歳の女性。3年前に右手の振戦で発症したParkinson病患者。数か月前から前傾姿勢を認めるようになった。事務員として仕事をしている。理学療法として優先されるのはどれか。

1: リズム音を用いた歩行訓練

2: 体幹筋のストレッチ訓練

3: 呼吸リハビリテーション

4: 下肢の筋力増強訓練

5: 環境整備

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第73問

脳卒中片麻痺患者の肩関節亜脱臼に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 車椅子へのアームトレイ設置

2: 麻痺筋への機能的電気刺激(FES)

3: EMGバイオフィードバック

4: アームスリングの装着

5: 上肢の体幹固定

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第9問

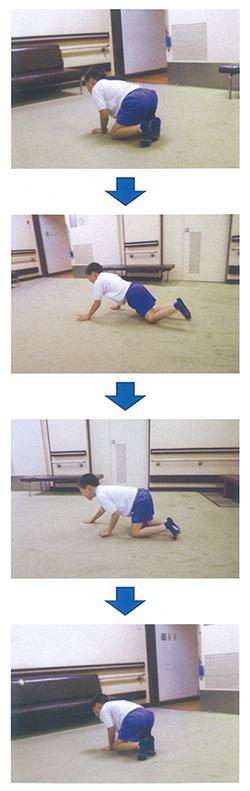

7歳の男児。脳性麻痺の痙直型両麻痺。GMFCSレベルⅢ。床上を前方へ移動する様子を示す。考えられる状態はどれか。

1: 頭部保持能力の低下

2: 両側上肢の支持能力の低下

3: 下部体幹の支持能力の低下

4: 両側肩甲帯周囲筋の筋緊張低下

5: 左右股関節の交互分離運動能力の低下

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第11問

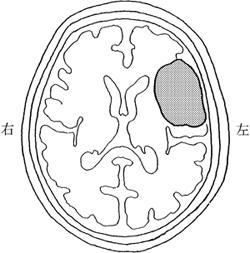

54歳の右利きの男性。脳梗塞。図のような頭部画像病変であった。みられやすい症状はどれか。

1: 他人の手徴候

2: 観念失行

3: ブローカ失語

4: ゲルストマン症候群

5: ウェルニッケ失語

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

46歳の男性。脊髄小脳変性症。最近、歩行が不安定となり、壁を伝うことが多くなってきた。片脚起立は困難。複視と眼振が強く、日常生活でも気分不良となる。理学療法として適切なのはどれか。

1: 継ぎ足歩行

2: Frenkel体操

3: 号令を用いた歩行

4: バランスボードを用いた起立訓練

5: リズミック・スタビリゼーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第60問

脊髄損傷患者(第7頸髄節まで機能残存)に車椅子駆動訓練を行うとき、最も筋力強化が必要な筋はどれか。

1: 橈側手根屈筋

2: 上腕二頭筋

3: 尺側手根伸筋

4: 上腕三頭筋

5: 長母指屈筋

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第13問

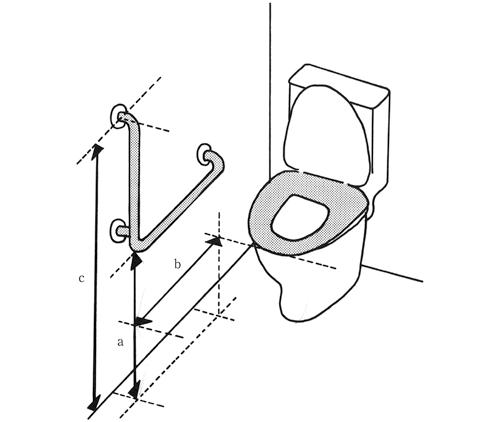

78歳の女性。脳梗塞による左片麻痺。身長160 cm。発症後7か月経過。便座上座位保持時、立ち上がり時および立位保持時には手すりが必要で、下衣着脱は手すりに右肩を当てて行う。トイレに図のようなL型手すりを設置する。設置位置の寸法で適切なのはどれか。

1: a:40 cm、b:50 cm、c:120 cm

2: a:65 cm、b:75 cm、c:150 cm

3: a:65 cm、b:25 cm、c:150 cm

4: a:80 cm、b:75 cm、c:150 cm

5: a:80 cm、b:25 cm、c:120 cm

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第5問

図は右片麻痺患者の椅子からの立ち上がりを介助しているところである。正しいのはどれか。

1: 患側の足はできるだけ健側の足に近い位置に置かせる方が安定した動作ができる。

2: 介助者は、患者の膝の前面よりも膝の外側に自分の膝をあてるべきである。

3: 座位で体重を前方に移していく段階では、頸を屈曲位にするよう指導するとよい。

4: 腰ベルトよりも患者の両腋下で体幹に手をかけて引き起こす方が介助が容易にできる。

5: 健側の手で介助者の肩につかまらせ、この腕の力を主に使って立ち上がるようにさせるとよい。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第5問

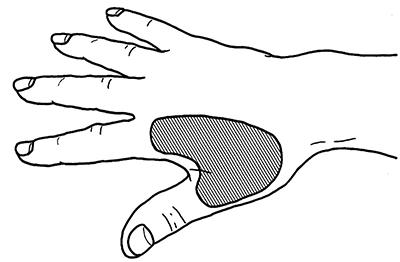

車椅子乗車中に体幹を右に傾けたまま寝てしまい、アームレストに右上腕外側を長時間圧迫していた。目が覚めると、図のように右手の斜線部分に感覚鈍麻を認めた。絞扼性損傷を受けた神経はどれか。

1: 腋窩神経

2: 筋皮神経

3: 尺骨神経

4: 正中神経

5: 橈骨神経

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第23問

20歳の男性。左上腕骨顆上骨折に伴う末梢神経損傷に対し作業療法を開始した。陶芸でひも作りを行うと図のような手の形を示した。損傷された神経はどれか。

1: 正中神経

2: 尺骨神経

3: 橈骨神経

4: 筋皮神経

5: 腋窩神経

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第6問

68歳の女性。右脳梗塞発症7日目。重度の左片麻痺を認めた。意識は清明。高次脳機能障害は認めない。3 ccの水飲みテストで呼吸切迫がみられた。嚥下造影検査で、嚥下時に軽度の不顕性誤嚥と嚥下後の左咽頭残留を認めた。食事自立に向けた摂食・嚥下の直接訓練で正しいのはどれか。

1: 水から始める。

2: むせを誤嚥の指標とする。

3: 座位姿勢は垂直座位で始める。

4: 頭部を伸展位に保持する。

5: 頸部を左回旋位とする。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午後:第13問

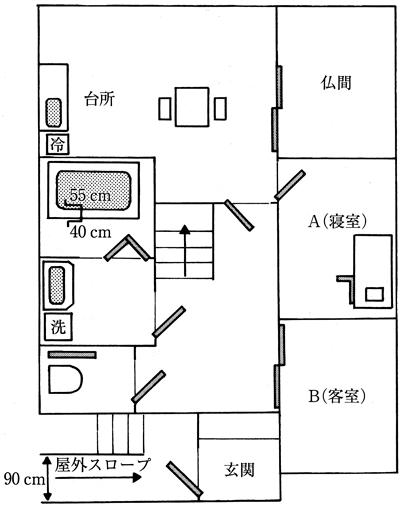

85歳の男性。脳血管障害による右片麻痺で、発症から5か月が経過。回復期リハビリテーション病棟に入院中。主な介護者は77歳の妻。左手でT字杖を使用して屋内平地歩行は可能であるが、屋外は車椅子介助である。排泄はトイレにて自力で行うが、夜間頻尿と切迫性尿失禁がある。自宅の見取り図を示す。在宅復帰に向けて住環境の調整を行う際、作業療法士のアドバイスで正しいのはどれか。

1: 寝室をB(客室)に変更する。

2: ベッドの頭の向きを逆にする。

3: トイレの扉を内開きに変更する。

4: 屋外スロープは1 cmの立ち上がりをつける。

5: 浴室に入出槽用の天井走行リフトを設置する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

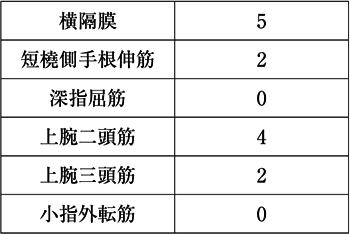

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

3歳の男児。痙直型右片麻痺。図に示す右上下肢の肢位に影響しているのはどれか。2つ選べ。

1: 非対称性緊張性頸反射

2: 緊張性迷路反射

3: 陽性支持反応

4: 逃避反射

5: 自動歩行

- 答え:1 ・3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第3問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。ベッドサイドでの作業療法の評価として適切でないのはどれか。

1: 起座時には血圧を測定する。

2: 病棟でのADLについて情報を得る。

3: 端座位の保持は左側から介助する。

4: 言語機能のスクリーニングを行う。

5: 左手の物品操作能力を確認する。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第16問

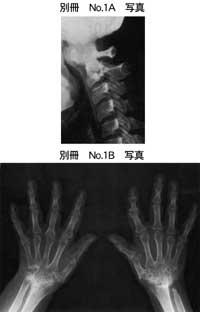

58歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのクラスIII。頸椎のエックス線単純側面像(別冊No. 1A)と両手のエックス線単純正面像(別冊No. 1B)とを別に示す。別冊 No. 1A 写真別冊 No. 1B 写真この症例の作業療法で適切なのはどれか。

1: 手関節の可動域訓練を行う。

2: 頸部の可動域訓練を行う。

3: 側臥位を利用して起き上がる。

4: マクラメで買い物袋を編む。

5: 型抜きクッキーの生地をこねる。

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

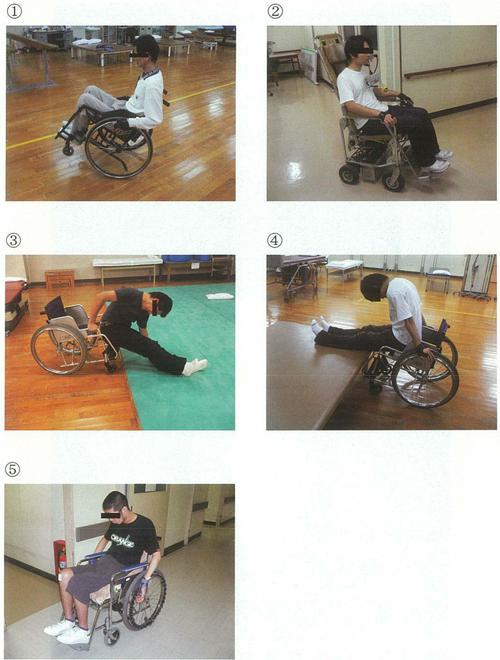

第42回午前:第22問

22歳の男性。6か月前にバイク事故で頸髄損傷となった。徒手筋力テスト上腕二頭筋が右5・左4、上腕三頭筋が右1・左1、長橈側手根伸筋が右2・左1であった。下肢は両側とも完全麻痺で、感覚脱失であった。バイタルサインは安定していた。車椅子訓練(別冊No.3①~⑤)を別に示す。正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する