第55回午後第9問の類似問題

第54回午前:第14問

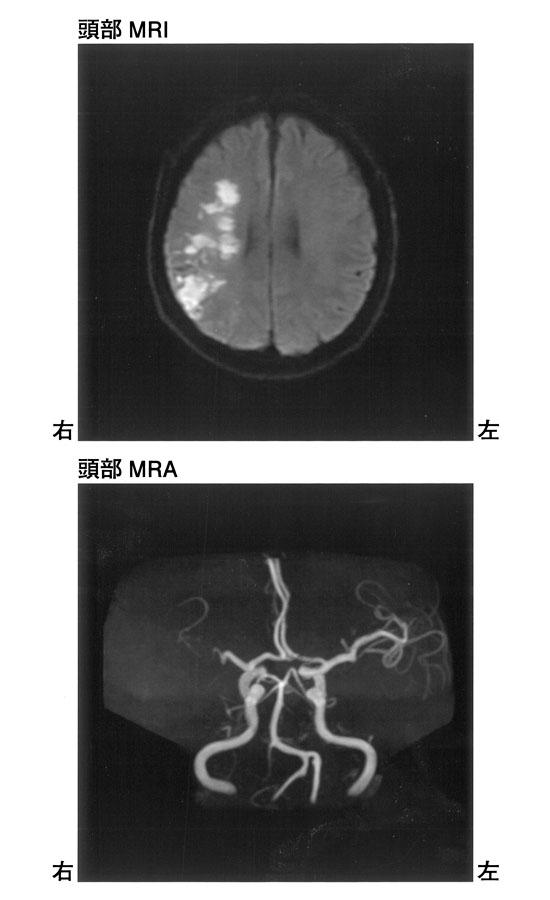

60歳の男性。右利き。歩行困難のため搬送された。発症7日目の頭部MRIと頭部MRAを示す。閉塞している動脈はどれか。

1: 右前大脳動脈

2: 右中大脳動脈

3: 右内頸動脈

4: 右椎骨動脈

5: 脳底動脈

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第8問

60歳の男性。Parkinson病。3年前に右手の振戦で発症し、2年前から左足と左手の振戦を認めている。最近、前かがみが強くなり、腹部が締めつけられるような感覚を生じることがある。独歩は可能。事務仕事を継続している。外来時の指導で適切なのはどれか。

1: 呼吸法

2: 毎日10分間の散歩

3: 体幹コルセットの装着

4: 四肢の高負荷筋力トレーニング

5: 肩甲帯と体幹を大きく動かす運動

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

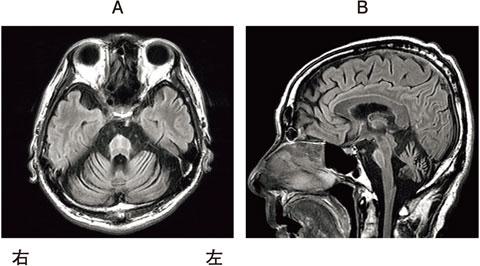

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第11問

25歳の男性。頸髄完全損傷、Zancolliの四肢麻痺上肢機能分類でC6A。ベッド・車椅子間の移乗動作の自立を目指して天井走行型リフトを使用した訓練を行うことになった。吊り具の写真を示す。選択する吊り具として正しいのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第5問

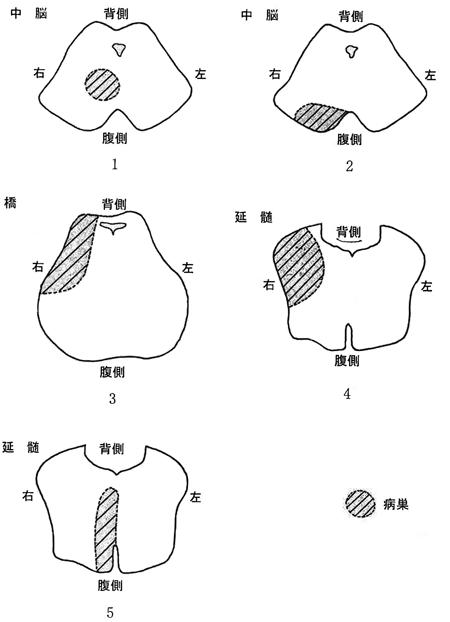

58歳の男性。生来健康であったが、突然のめまいと歩行困難で救急搬送された。脳梗塞の診断で理学療法が開始された。理学療法の初期評価では、めまい、眼振とともに、右側には小脳性の運動失調、Horner症候群および顔面の温痛覚障害がみられた。左側には上下肢の温痛覚障害がみられたが深部感覚は保たれていた。病巣はどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

65歳の男性。視床出血による左片麻痺。救急搬送され保存的治療が行われた。発症後3日より脳卒中ケアユニットでの理学療法を開始。このとき覚醒しておらず、大きな声で呼びかけたが開眼しなかったため胸骨部に痛み刺激を加えたところ、刺激を加えている手を払いのけようとする動きがみられた。この患者のJCS〈Japan Coma Scale〉での意識障害の評価で正しいのはどれか。

1: Ⅱ-10

2: Ⅱ-20

3: Ⅱ-30

4: Ⅲ-100

5: Ⅲ-200

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第10問

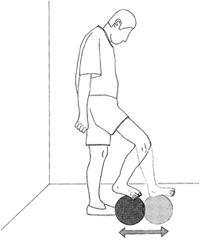

脳卒中右片麻痺患者に対する訓練を図に示す。患者はボールに右足を乗せ、ボールを前後に転がしている。訓練目的として誤っているのはどれか。

1: 立位バランス改善

2: 腹筋・背筋の協調運動

3: 麻痺側下肢の支持性向上

4: 麻痺側下肢の屈筋強化

5: 非麻痺側下肢の伸筋強化

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第7問

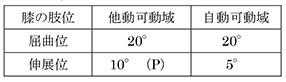

脳卒中片麻痺患者の麻痺側の足背屈可動域を測定した結果を表に示す。解釈で正しいのはどれか。

1: ヒラメ筋の短縮がある。

2: 分離運動の障害がある。

3: 足の靭帯に疼痛がある。

4: 腓腹筋の収縮時痛がある。

5: 前脛骨筋の筋力はMMT2未満である。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

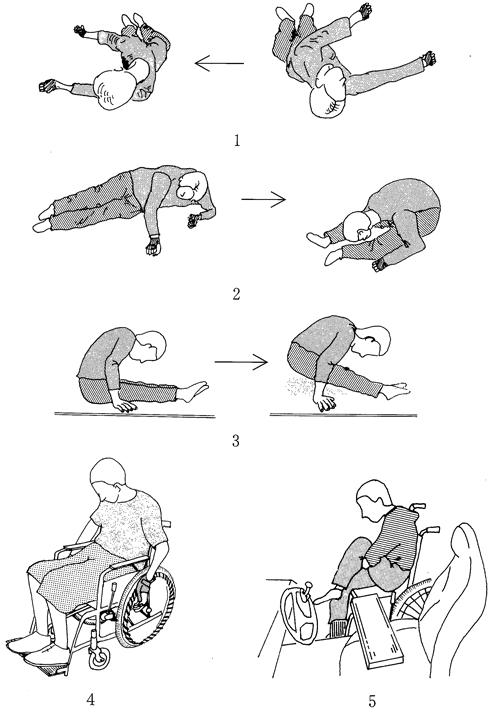

第48回午後:第13問

66歳の女性。右利き。階段から転落。転落直後は意識消失していたが、数分後に意識回復。しばらくの間、意識は清明であったが、1時間後に手足の麻痺が出現し、再び意識が低下して昏睡になった。救急搬送時の頭部CTを示す。外科的手術が行われたが、片麻痺を伴う左大脳半球障害を残した。出現しやすい症状はどれか。

1: 右の方ばかりを見る。

2: 家族の顔が認識できない。

3: 服の裏表を間違えて着る。

4: 自分の右手足は動くと言う。

5: スプーンを逆さまに持って使う。

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第66問

発症後1週経過した脳卒中患者(ブルンストローム法ステージは上肢III、手指IV、下肢IV)の評価で適切でないのはどれか。

1: 病前の機能レベルは機能予後に重要である。

2: 脳圧亢進は生命予後に関連する。

3: 意識障害は高次脳機能症状を分かりにくくする。

4: 移動の予後は車椅子が中心となる。

5: 上肢の機能予後は補助手以上となる。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

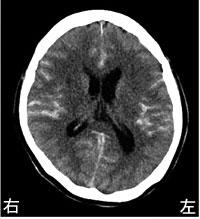

第48回午前:第9問

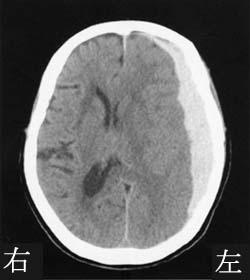

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。意識を回復した際に認められるのはどれか。2つ選べ。

1: 左半側空間無視

2: 右上肢麻痺

3: 左下肢失調

4: 相貌失認

5: 失語症

- 答え:2 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第27問

25歳の男性。登山で滑落し頸髄完全損傷。Danielsらの徒手筋力テストで左右とも三角筋5、上腕二頭筋5、長橈側手根伸筋4、上腕三頭筋1、手指屈筋0、体幹筋0、下肢筋0である。この患者の生活動作で誤っているのはどれか。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

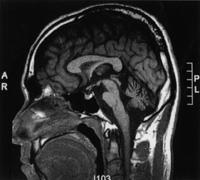

第44回午前:第22問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

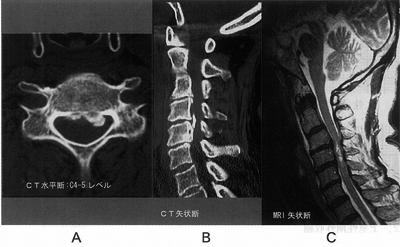

第41回午前:第14問

62歳の女性。転倒後、四肢麻痺が出現した。上肢の筋力は2、手指内在筋は0~1、下肢は4であった。受傷時の頸部CT(写真A、B)と頸部MRI(写真C)を示す。画像から得られる所見で正しいのはどれか。2つ選べ。ア.CTで第3~5頸椎間に後縦靱帯骨化がみられる。イ.CTで第4・5頸椎部に骨折がみられる。ウ.CTで第5・6頸椎間に脱臼がみられる。エ.MRIで脊髄の圧迫はみられない。オ.MRIで第5頸椎後方の脊髄に高輝度の変化がある。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第19問

42歳の男性。Guillain-Barré症候群。発症後3日目。四肢体幹の重度な麻痺と呼吸筋麻痺のため人工呼吸器管理の状態である。この時期に行う理学療法で適切なのはどれか。

1: 体位排痰

2: 痙縮の抑制

3: 体幹の漸増抵抗運動

4: 上下肢の高負荷の筋力増強運動

5: 上下肢の過伸張を伴うストレッチ

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

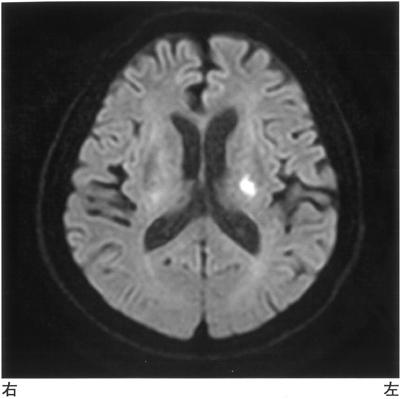

第54回午後:第5問

80歳の女性。右利き。脳梗塞急性期の頭部MRI拡散強調像を示す。この患者の症状で考えられるのはどれか。

1: 失行

2: 失語

3: 体幹失調

4: 右片麻痺

5: 左半身の感覚障害

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第9問

25歳の男性。転落による頸髄損傷。受傷後2年経過。筋力はMMTで、三角筋4、大胸筋鎖骨部2、上腕二頭筋5、上腕三頭筋0、回内筋0、腕橈骨筋4、長橈側手根伸筋3、橈側手根屈筋0、手指屈筋0で左右差はない。自動車運転の際に用いる旋回装置の写真を示す。この患者に適しているのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する