第55回午前第72問の類似問題

第34回午前:第97問

歩行について正しいのはどれか。

1: 正常の両脚支持期は歩行周期の30 %である。

2: 歩行率は1時間当たりの歩数である。

3: 重複歩は一側の踵接地から対側の踵接地までの周期である。

4: 遊脚期の後半は減速期である。

5: 立脚期の終わりは踵離地時点である。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第43問

腰椎変性すべり症で歩行中に殿部から下肢にかけて疼痛が出現したときの対応で正しいのはどれか。

1: しゃがみこむ。

2: 速度を速めて歩き続ける。

3: 速度を遅くして歩き続ける。

4: 立ち止まって体幹を伸展する。

5: 立ち止まって体幹を左右に回旋する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第31問

歩行において下腿義足の初期内転角が不足しているときに生じる現象はどれか。

1: 断端外側遠位部に圧迫感が生じる。

2: 断端内側遠位部に圧迫感が生じる

3: 踵接地時に義足足部が回旋する。

4: 義足の足部外側が浮き上がる。

5: 歩隔が広い。

- 答え:1

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第77問

小児の歩行で正しいのはどれか。

1: 独歩開始時から踵接地がみられる。

2: 歩幅に対する歩隔の比率は発達とともに増加する。

3: 両脚支持期は発達とともに増加する。

4: ケイデンスは発達とともに減少する。

5: 上肢肢位は発達とともに挙上位となる。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第46問

正常歩行時にモーメントが働く方向で正しいのはどれか。

1: 踵接地時に足関節背屈方向

2: 踵接地時に膝関節伸展方向

3: 踵接地時に股関節伸展方向

4: 足底接地時に足関節底屈方向

5: 踵離地時に足関節背屈方向

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第39問

脳性麻痺痙直型両麻痺児の歩行の特徴で正しいのはどれか。

1: 重心の上下動が小さい。

2: 骨盤の回旋が大きい。

3: 股関節の内旋が大きい。

4: 歩幅が大きい。

5: 歩行率が小さい。

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第69問

等張性運動について正しいのはどれか。

1: 角速度は一定である。

2: 等尺性運動に比べ血圧が上昇しやすい。

3: 等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。

4: 等尺性運動に比べ心拍数が増加しやすい。

5: 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こる。

- 答え:3

- 解説:等張性運動は筋肉の長さが変化し、関節の動きが伴う運動であり、等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい特徴がある。

- 角速度が一定であるのは等速性運動であり、等張性運動ではない。

- 等尺性運動の方が等張性運動よりも血圧が上昇しやすい。等尺性運動は筋収縮を行う際に筋血流が減少し、末梢血管抵抗の増加をきたすため、血圧が上昇する。

- 等張性運動は等尺性運動に比べ収縮時の筋血流が増加しやすい。等尺性運動は末梢血管を圧迫し血流抵抗が高くなるため、筋血流が減少する。

- 等尺性運動は等張性運動よりも心拍数が増加しやすい。そのため、心疾患患者への等尺性運動は好ましくない。

- 負荷に抗して姿勢を維持するときに起こるのは等尺性運動であり、等張性運動ではない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第91問

大腿義足の異常歩行と改善法との組合せで正しいのはどれか。

1: 体幹の側屈-患側内転筋群を強化する。

2: 外転歩行-ソケット内壁の高さを低くする。

3: 伸び上がり歩行-義足長を延長する。

4: 分回し歩行-ソケット初期内転角を小さくする。

5: 内側ホイップ-膝継手軸の外旋角度を大きくする。

- 答え:2

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第56問

神経伝導速度測定で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 近位部は遠位部に比べ速度が低下する。

2: 節性脱髄が起こると速度は低下する。

3: 太い線維は細い線維に比べて速度が速い。

4: 体温が上昇すると速度は低下する。

5: 加齢に伴い速度が速くなる。

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第47問

正常歩行について正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.踵接地時の膝関節は15゚程度屈曲位である。イ.立脚中期に膝関節は完全伸展位となる。ウ.重心の上下移動は4~5 cmである。エ.骨盤の傾斜は左右5゚程度である。オ.遊脚相の膝関節屈曲は最大135゚に達する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第45問

安静立位姿勢で正しいのはどれか。

1: 重心線は外果を通る。

2: 重心線は股関節中心の前方を通る。

3: 成人男性の重心は身長の約65%の高さにある。

4: 重心動揺は前後に比べ左右で大きい。

5: 下腿ではヒラメ筋の活動が中心となる。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第45問

歩行時に遠心性収縮がみられるのはどれか。2つ選べ。 ア.踵接地直後の前脛骨筋イ.踵離地期後の腸腰筋ウ.踏み切り時のヒラメ筋エ.加速期の大腿四頭筋オ.減速期の大腿二頭筋

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第46問

正常平地歩行で正しいのはどれか。

1: 股関節は立脚中期に最も伸展する。

2: 膝関節は立脚中期に最も伸展する。

3: 膝関節は遊脚中期に最も屈曲する。

4: 足関節は踵接地時に最も底屈する。

5: 足関節は遊脚中期に最も背屈する。

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第46問

立位姿勢について正しいのはどれか。

1: 安静立位時の重心線は股関節の後方を通る。

2: 成人の重心の高さは第5腰椎付近にある。

3: 骨盤の前傾は腰椎を後弯させる。

4: 閉眼では重心動揺が減少する。

5: 高齢者では重心動揺が減少する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第6問

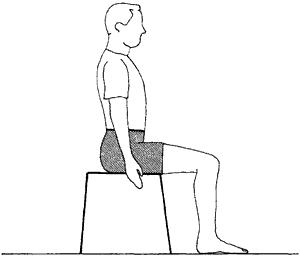

健常者が図に示す姿勢からゆっくりと立ち上がる過程で正しいのはどれか。

1: 初期の股関節屈曲運動に伴い、体重心は前上方へ移動する。

2: 殿部離床直後、股関節は最大屈曲位となる。

3: 殿部離床直後、体重心の床への投影点は支持基底面の外にある。

4: 殿部離床後、膝関節はいったん屈曲する。

5: 殿部離床後、足関節は単調に背屈する。

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第46問

骨盤の前傾で誤っているのはどれか。

1: 円背で減少する。

2: 肥満で増加する。

3: 腰椎の後弯で減少する。

4: 腸腰筋の短縮で増加する。

5: 長座位で増加する。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第40問

運動学習の転移が関係していると考えられるのはどれか。

1: ゆっくりした歩行を練習した後に速い歩行が改善した。

2: 温熱療法で痙縮を軽減させた後に階段昇降動作が改善した。

3: 片麻痺患者にCI療法を行った後に麻痺側上肢の機能が向上した。

4: 椅子からの立ち上がり練習を行った後に下肢伸筋群の筋力が向上した。

5: ハムストリングスを徒手的に伸張した後にプッシュアップ動作が改善した。

- 答え:1

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第45問

歩行率で誤っているのはどれか。

1: 歩調ともいう。

2: 1分間の歩数で表示する。

3: 歩行速度は歩幅×歩行率で計算できる。

4: 一般に女性より男性で高い。

5: 自由歩行では壮年以降は加齢に従い低下する。

- 答え:4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第83問

下腿義足歩行で立脚後期に膝の急激な屈曲を生じる原因はどれか。

1: ソケットの内転角が不足している。

2: 靴のヒールが低すぎる。

3: 足部が過度に底屈位にある。

4: ソケットが足部に対して過度に前方に位置している。

5: 足部のトウブレークまでの長さが長すぎる。

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する