第54回午前第71問の類似問題

第46回午後:第1問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。2つ選べ。

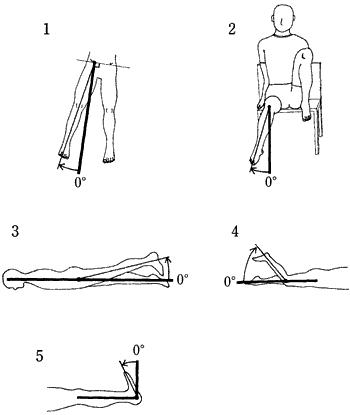

1: 股関節外転

2: 股関節外旋

3: 股関節伸展

4: 膝関節屈曲

5: 足関節伸展(背屈)

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第72問

膝関節屈曲運動の制限に関与するのはどれか。

1: 斜膝窩靱帯の緊張

2: 前十字靱帯の緊張

3: 大腿後面と下腿後面の接触

4: 大腿骨の転がり運動の出現

5: 内側側副靱帯の緊張

- 答え:3

- 解説:膝関節屈曲運動の制限に関与するのは大腿後面と下腿後面の接触である。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 斜膝窩靱帯の緊張は、膝関節伸展と外旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 前十字靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 大腿後面と下腿後面の接触は、膝関節屈曲運動の制限に関与する。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 膝関節完全伸展位から屈曲初期時に大腿骨の転がり運動が出現するが、これは正常な動きであり制限に関与しない。

- 内側側副靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第27問

関節運動とそれを制限する靱帯との組合せで正しいのはどれか。

1: 肩鎖関節回旋 − 烏口肩峰靱帯

2: 脊椎の伸展 − 後縦靱帯

3: 股関節伸展 − 大腿骨頭靱帯

4: 膝関節伸展 − 膝前十字靱帯

5: 足関節内がえし − 三角靱帯

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第71問

椅子座位姿勢で膝関節屈曲位から完全伸展したときにみられるのはどれか。

1: 外側側副靱帯の弛緩

2: 内側側副靱帯の弛緩

3: 前十字靱帯の緊張

4: 後十字靱帯の緊張

5: 半月板の後方移動

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第72問

足部の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 外がえしには長母指伸筋が関与する。

2: 後脛骨筋は立位で横アーチの維持に働く。

3: 距腿関節では足関節背屈位で内外転が可能である。

4: 内がえしの運動は第2趾の長軸を中心として生じる。

5: 踵腓靭帯は距骨下関節における外がえしを制限する。

- 答え:2 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第2問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で正しいのはどれか。

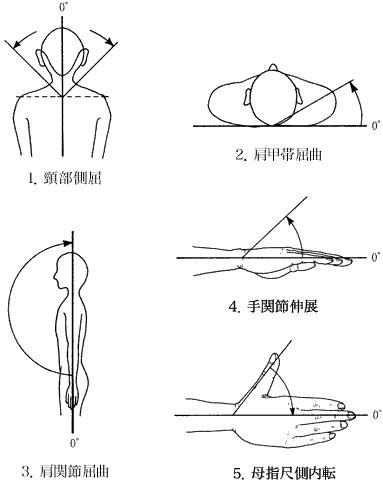

1: 頸部側屈

2: 肩甲帯屈曲

3: 肩関節屈曲

4: 手関節伸展

5: 母指尺側内転

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第52問

膝関節半月板について正しいのはどれか。

1: 内縁は外縁より厚い。

2: 外縁は外側側副靱帯に付着する。

3: 外縁は血行により栄養されている。

4: 内側半月板の形状はO字状である。

5: プロテオグリカン量は関節軟骨より多い。

- 答え:3

- 解説:膝関節半月板は、膝関節の安定性や衝撃吸収を助ける構造であり、内側半月板と外側半月板の2つがあります。外縁は内縁より厚く、血行により栄養されています。また、内側半月板の形状はC字状で、外側半月板はO字状です。

- 選択肢1は間違いです。外縁は内縁より厚く、関節包内面に付着しています。内縁は薄く、付着していないため遊離しています。

- 選択肢2は間違いです。外側半月板は外側側副靱帯に付着していません。

- 選択肢3は正解です。外縁は直接的に血管から栄養が供給されています。一方、内縁は関節液から栄養が供給されています。

- 選択肢4は間違いです。内側半月板の形状はC字状で、外側半月板はO字状です。

- 選択肢5は間違いです。半月板は線維軟骨で、膠原線維を多く含んでいます。関節軟骨は硝子軟骨で、膠原線維とプロテオグリカンを多く含んでいます。プロテオグリカン量は半月板より関節軟骨の方が多いです。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第25問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の運動方向と測定肢位の組合せで正しいのはどれか。

1: 肩屈曲 ――― 前腕回外位

2: 股内旋 ――― 膝関節伸展位

3: 股外転 ――― 股関節伸展位

4: 膝屈曲 ――― 股関節伸展位

5: 足底屈 ――― 膝関節伸展位

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第69問

肩甲上腕関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲―棘下筋

2: 伸展―棘上筋

3: 内転―広背筋

4: 外転―上腕三頭筋

5: 内旋―烏口腕筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 頭部の重心は環椎後頭関節の前方にある。

2: 腹筋の活動は腰椎前弯を増大する。

3: 立位時に股関節のY靭帯は弛緩する。

4: 安静立位時に大腿直筋は持続的に活動する。

5: 立位の重心線は膝蓋骨前面を通る。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第67問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 中年期以降の肥満女性に好発する。

2: 頻度は変形性股関節症より低い。

3: 起立動作時よりも歩行時に痛みが強い。

4: 進行すると膝外反変形を生じやすい。

5: エックス線写真で関節裂隙の狭小化がみられる。

- 答え:1 ・5

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第72問

股関節の運動とそれに作用する筋の組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲――――梨状筋

2: 伸展――――大腰筋

3: 内転――――薄筋

4: 内旋――――上双子筋

5: 外旋――――半腱様筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第21問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)で部位・運動方向と移動軸の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩内旋 ― 尺骨

2: 肩水平屈曲 ― 橈骨

3: 肘伸展 ― 橈骨

4: 手屈曲(掌屈) ― 第3中手骨

5: 手尺屈 ― 第2中手骨

- 答え:1 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第28問

膝関節伸展位で足背屈の関節可動域測定をしたところ、可動域制限が認められた。次に、膝関節屈曲位で測定したところ可動域制限は認められなかった。短縮している筋はどれか。

1: 大腿直筋

2: 大腿二頭筋長頭

3: 半膜様筋

4: 腓腹筋

5: ヒラメ筋

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第70問

肩関節の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 大胸筋胸肋部は内転に作用する。

2: 三角筋前部は外旋に作用する。

3: 棘上筋は内転に作用する。

4: 大円筋は外旋に作用する。

5: 小円筋は外旋に作用する。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第73問

足部の運動で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 第三腓骨筋は内がえしに作用する。

2: 長母指伸筋は外がえしに作用する。

3: 長腓骨筋は横アーチの維持に作用する。

4: 長指屈筋は内側縦アーチの維持に作用する。

5: 後脛骨筋は外側縦アーチの維持に作用する。

- 答え:3 ・4

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第70問

肩関節の運動と主動筋との組合せで正しいのはどれか。

1: 屈曲-大円筋

2: 伸展-小円筋

3: 外転-棘上筋

4: 内旋-棘下筋

5: 外旋-肩甲下筋

- 答え:3

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第3問

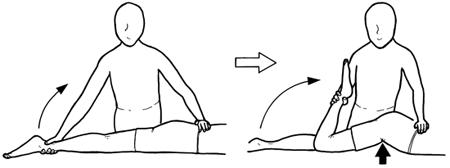

腹臥位で患者の一側の膝を他動的に最大域まで屈曲させたところ、図のように同側の股関節が屈曲し殿部が垂直方向に挙上した。短縮を疑う筋はどれか。

1: 大腿筋膜張筋

2: 大腿二頭筋

3: 大腿直筋

4: 腓腹筋

5: 腸腰筋

- 答え:3

- 科目:作業療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第86問

変形性膝関節症について誤っているのはどれか。

1: 関節軟骨辺縁部に骨棘が認められる。

2: 二次性関節症は外傷後に起こる。

3: 大腿四頭筋に筋力低下がみられる。

4: 疼痛は初期から安静時に認められる。

5: 関節裂隙は狭小化する。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第26問

関節可動域測定法(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)における運動方向と代償運動の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 肩外旋————体幹側屈

2: 肩外転————体幹回旋

3: 肩屈曲————体幹伸展

4: 股屈曲————骨盤後傾

5: 股伸展————骨盤側方傾斜

- 答え:3 ・4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する