第53回午後第20問の類似問題

第46回午前:第10問

65歳の男性。多系統萎縮症。日常生活活動では一部に介助を要するが、明らかな廃用症候群はみられない。最近、起床して布団から立ち上がるときに、ふらつきを強く感じるようになった。ふらつきの原因として考えられるのはどれか。2つ選べ。

1: 運動麻痺

2: 視覚障害

3: アテトーゼ

4: 協調運動障害

5: 起立性低血圧

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第33問

50歳の男性。慢性呼吸不全。スパイロメトリーでは、%VC:85%、FEV1.0%:65%であった。健常者と同様に平地を歩くのは難しいが、自分のペースで2.0 kmの距離を歩くことができる。2年後、呼吸不全が進行し、日常生活でも息切れがでるようになった。ADL指導で誤っているのはどれか。

1: 動作は細かく分けて行う。

2: 和式トイレよりも洋式トイレが良い。

3: 息を吸いながら物を持ち上げる。

4: 台所仕事は椅子に座って行う。

5: 息苦しさを感じたら口をすぼめて息を吐く。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第30問

65歳の男性。老年期うつ病。妻と2人暮らし。会社を定年退職後、不眠および食欲不振などの体調不良を訴え始める。些細なことを気にするようになり、「簡単なことも出来なくなっている。物忘れがひどくなった。痴呆ではないか。」などと言ってふさぎ込んでいる。家族も対応に困り入院となった。入院後1か月で睡眠がとれるようになったが、抑うつ気分は続いている。この時点で作業療法が処方された。導入時の作業種目で適切でないのはどれか。 ア.牛乳パックを利用した紙漉きの葉書作りイ.草むしりや移植ゴテの使用による園芸作業ウ.卓上織機を使用した織物の作製エ.ワープロを使用した自分史の作成オ.ハンカチ大の藍染め

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第8問

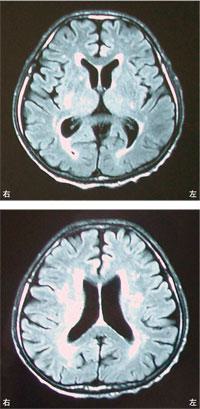

75歳の男性。高血圧と糖尿病の治療を長期にわたり行っている。徐々に歩行障害がみられるようになり、転倒することが多くなった。頭部MRIを示す。この患者で認められないと考えられるのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 感情失禁

3: 小刻み歩行

4: 認知機能低下

5: 左側弛緩性麻痺

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第10問

62歳の女性。脳梗塞発症後3日目。早期の離床とADL獲得を目標に作業療法が開始された。初回の訪室時、目を閉じていたが呼びかけると開眼した。発語は聞き取れるが内容に一貫性がみられない。運動の指示に応じた動きは見られず、四肢は屈曲する傾向がある。バイタルサインは、体温37.1℃、脈拍は98/分、不整脈は認めず、血圧140/98 mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)は98%であった。問いかけへの返答があいまいで自覚症状を十分に聴取できなかったため、主治医に確認した上で、リハビリテーションの中止基準(日本リハビリテーション医学会による)を遵守することを前提に離床させることとなった。作業療法開始後、中止する必要があるのはどれか。2つ選べ。

1: 脈拍が140/分を超えたとき

2: 不整脈が出現したとき

3: 拡張期血圧が110 mmHgとなったとき

4: 収縮期血圧が170 mmHgとなったとき

5: SpO2が95%になったとき

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第12問

56歳の女性。10年前に多発性硬化症と診断され、3回の入院歴がある。1年前からベッド上で生活している。1週前から、飲み込みの悪さ、左下肢の脱力感およびしびれの増強を感じるようになった。夕方になると軽度の発熱がある。2週に1度の在宅理学療法で訪問した際に優先すべき対応はどれか。

1: 全身の保温を促す。

2: 腹式呼吸の指導を行う。

3: 下肢の筋力増強訓練を行う。

4: 直接嚥下訓練を家族に指導する。

5: 現状を把握し主治医に連絡する。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第35問

48歳の男性。市役所に勤務。住民の苦情に対応する業務に就いたころから、不眠、食欲不振、意欲低下および思考抑制が始まった。3か月間の休職を取り自宅療養をしていたが「自分は役に立たない」と言い、希死念慮を認めたため入院となり、2週後から作業療法が開始された作業療法導入時の留意点はどれか。

1: 得意であった作業を導入する。

2: 他者との交流を促す。

3: 休息の取り方を練習する。

4: 病気の体験を言語化する。

5: 自己決定の機会を増やす。

- 答え:3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第8問

70歳の男性。肺癌末期だが意識は清明で四肢筋力も保たれている。感覚障害や四肢の浮腫もない。最近徐々に嗄声が出現した。原因として最も考えられるのはどれか。

1: 反回神経麻痺

2: Raynaud現象

3: Pancoast腫瘍

4: 上大静脈症候群

5: Lambert-Eaton症候群

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第32問

40歳の男性。4月に職場の配属先が変わり新しい仕事に慣れない日が続いていた。会社に行くと手に冷や汗が出て、胸がどきどきするようになった。1か月前から不眠、意欲の低下が出現した。会社に行く気力がなくなり、朝からふさぎこむようになったため、妻と一緒に精神科を受診し、入院となった。この症例に出現しない症状はどれか。2つ選べ。

1: 精神運動抑制

2: 観念奔逸

3: 連合弛緩

4: 罪業妄想

5: 希死念慮

- 答え:2 ・3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第16問

55歳の男性。うつ病。3か月前に昇格し研修部門の責任者となった。最近になり睡眠障害と気分の落ち込みとが出現した。職場では研修予定が立てられない、報告書の提出が遅れるなど仕事がこなせなくなった。心配した上司に勧められて精神科を受診し、休職することになった。この時点の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 楽しい体験を勧める。

2: 休息の重要性を伝える。

3: 作業活動時間は短くする。

4: 生活課題への取り組みを始める。

5: 能力向上のための課題を提供する。

- 答え:2 ・3

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第28問

70歳の男性。身長170 cm、体重54 kg。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として正しいのはどれか。

1: 下肢の筋力強化を行う。

2: 体重を増やさないように食事制限を行う。

3: 息切れがない時は酸素投与の必要はない。

4: 息を吸いながら階段を昇り、息を吐く時には立ち止まる。

5: 1日のエネルギー消費量を減らす。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

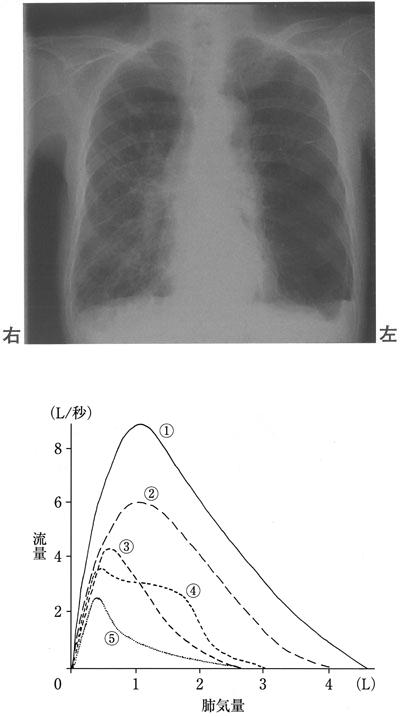

第55回午前:第7問

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第18問

55歳の男性。搬送された病院で急性心筋梗塞と診断された。初期治療として、左冠動脈に対して経皮的冠動脈形成術が施行された。発症後1か月の検査所見では右冠動脈に75%の狭窄が認められ、心肺運動負荷試験中に胸部不快感が認められた。心肺運動負荷試験の結果に基づいて運動処方をする際に最も参考にすべき指標はどれか。

1: 最大換気量

2: 最大酸素摂取量

3: 血圧の変化量

4: 心拍数の変化量

5: 症状出現時の運動強度

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第33問

53歳の男性。うつ病。公務員。職場の配置転換後、苦手なパソコン使用を主とした業務に変わったことを契機に不眠、食欲不振および抑うつ気分を呈した。「仕事に行くのがおっくうになった。同僚に申し訳ない」と言い、希死念慮も認められたため入院。入院1か月後、作業療法が開始された。作業療法開始3週目までの到達目標として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 疲労を自覚できる。

2: パソコンの操作力を向上させる。

3: 終日、作業療法に参加できる。

4: 作業量に関して作業療法士に自ら相談できる。

5: 小グループのリーダーを担当する。

- 答え:1 ・4

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

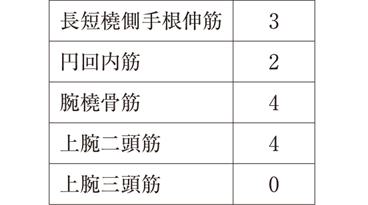

第57回午前:第12問

26歳の男性。C6レベルの頸髄損傷完全麻痺。仕事中の事故により受傷し入院。翌日からリハビリテーションが開始され継続している。受傷後1か月での徒手筋力テストの結果を表に示す。受傷後2か月で到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更 衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ

4: 万能カフを用いた食事

5: ベッドから車椅子への移乗

- 答え:4

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第4問

70歳の男性。慢性閉塞性肺疾患による慢性呼吸不全。安静時も酸素吸入が必要である。処方に従って作業療法時に酸素流量を上げ、休息中に下げようとしたところ、呼吸が浅くなり意識障害が出現した。最も考えられるのはどれか。

1: 呼吸性アルカローシス

2: 代謝性アシドーシス

3: CO2ナルコーシス

4: 天幕上脳梗塞

5: 低血糖発作

- 答え:3

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

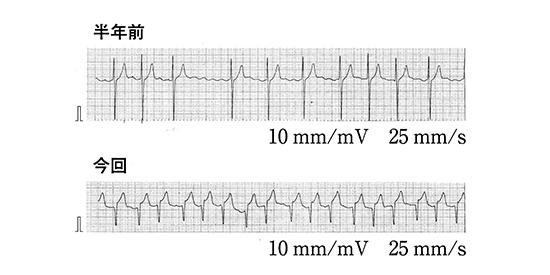

第56回午前:第5問

75歳の男性。糖尿病でインスリン療法中。胸部不快感で受診した。半年前と今回の心電図を示す。今回発症したと考えられる病態はどれか。

1: 狭心症

2: 心筋梗塞

3: 心房細動

4: 房室ブロック

5: 心室性期外収縮

- 答え:2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第29問

68歳の男性。アルツハイマー型痴呆。数年前から道で迷ったり、電話できちんと受け答えしたのに、その内容を家人に伝えられなかったりした。最近では夜間になると興奮して動き回り、昼間はうとうとしている。半年ぶりに会った息子に初対面の人に挨拶するように対応したため、家人が心配して受診させ入院に至った。作業療法の導入で適切でないのはどれか。

1: 単純で繰り返しの多いものから始める。

2: 時間を要するものから始める。

3: 個別プログラムから始める。

4: 自信が得られるものから始める。

5: 得意であったものを取り入れる。

- 答え:2

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第5問

69歳の男性。慢性心不全。心肺運動負荷試験の結果を受け、主治医から3 METsまでの運動制限の指示があった。選択する活動で適切なのはどれか。

1: 屋内の掃除

2: 家具の運搬

3: ペンキ塗り

4: 階段を上がる

5: 歩行(107 m/分)

- 答え:1

- 解説:この問題では、慢性心不全の患者に対して3 METsまでの運動制限が指示されているため、適切な活動を選択する必要があります。METsは、基礎代謝率に対する運動の強度を示す指標で、1 METは安静時の酸素消費量に相当します。

- 屋内の掃除は、3.0 METsの活動であり、指示された運動制限の範囲内で適切な活動です。

- 家具の運搬は、6.0 METsの活動であり、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- ペンキ塗りは、室内や家具の仕上げ塗装の場合3.3 METs、家の外壁塗装の場合5.0 METsの活動であり、どちらの場合も指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 階段を上がるのは、8.0 METsの活動であり、指示された運動制限を大幅に超えているため、適切な活動ではありません。

- 歩行(107 m/分)は、かなり速い速度での平地歩行であり、5.0 METsの活動であるため、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する