第51回午後第28問の類似問題

第40回午前:第23問

40歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から2年で、下肢には軽度の痙性麻痺が認められ、膝折れやつまずきなどの歩行障害が出現している。上肢は筋萎縮が著明で食事や衣服着脱は全介助。構音障害も出現している。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 上肢のROM訓練

3: 上肢の抵抗運動訓練

4: 立位バランス訓練

5: 短下肢装具での歩行訓練

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第69問

誤っている組合せはどれか。

1: 鶏状歩行-多発筋炎

2: 小刻み歩行-多発性脳梗塞

3: 失調性歩行-脊髄小脳変性症

4: すくみ足歩行-パーキンソン病

5: 動揺性歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第91問

義足が長すぎるときの異常歩行で誤っているのはどれか。

1: 健側の伸び上がり歩行

2: 外転歩行

3: 分回し歩行

4: 義足側への体幹側屈

5: 歩幅の左右不均衡

- 答え:4

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

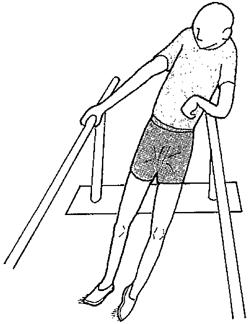

第42回午前:第14問

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第47問

作業療法導入時の注意欠如・多動性障害の患者に対する配慮として正しいのはどれか。

1: ルールや禁止事項を数多く設ける。

2: 他者と共同で行う作業を提供する。

3: 失敗体験を基にした動機づけを図る。

4: 不適応反応時の落ち着ける場所を確保する。

5: 周囲からの刺激を受けやすい環境を設定する。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第85問

躁病患者の作業療法で適切なのはどれか。

1: 活動の区切りを短時間に設定する。

2: 複数の活動を同時進行で行う。

3: 患者間の言語的交流を促す。

4: 注意・指導は頻回にする。

5: 直面する課題の自己解決を促す。

- 答え:1

- 科目:気分障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第28問

CI療法(constraint-induced movement therapy)について適切なのはどれか。

1: Brunnstrom法ステージ上肢Ⅱ、手指Ⅱに適応となる。

2: 段階的に麻痺側上肢の使用を促す訓練方法を用いる。

3: 重度の感覚障害の患者に高い効果が期待できる。

4: 毎日1時間の練習を2週間実施する。

5: 急性期の患者に用いる。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第30問

Parkinson病のYahrの重症度分類ステージVにおける運動療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 四つ這い位保持

2: 膝立ち位保持

3: 立位保持

4: 呼吸訓練

5: 嚥下訓練

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

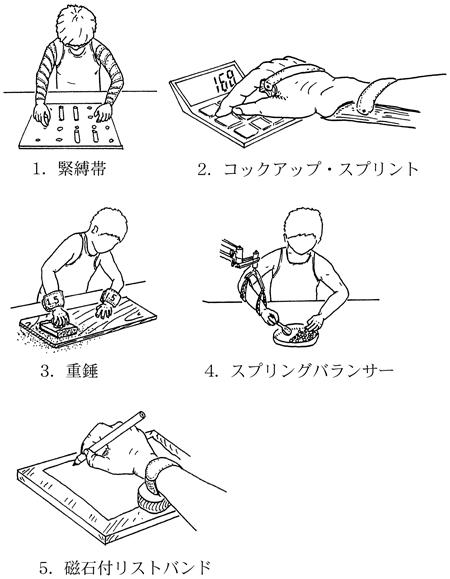

第40回午前:第87問

多発性硬化症の障害に対する対策で適切でないのはどれか。

1: 痙性対麻痺─短下肢装具

2: 視力障害─環境整備

3: 協調運動障害─PNF

4: 歩行障害─メトロノーム

5: 異常感覚─TENS

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第42問

脳卒中痙性片麻痺の歩行の特徴について正しいのはどれか。

1: 分回し歩行

2: 加速歩行

3: 小刻み歩行

4: 健側立脚期の短縮

5: 患側足尖内側縁での接地

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第39問

認知症患者に対する作業療法の目標で適切でないのはどれか。

1: 場に慣れる。

2: 作業を継続する。

3: 作業工程を覚える。

4: 生活リズムをつくる。

5: 自己のペースを維持する。

- 答え:3

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第31問

63歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後2か月。歩行時の立脚相に図のような現象を認めた。患側に対する理学療法で適切でないのはどれか。

1: 下腿三頭筋のタッピング

2: 前脛骨筋の治療的電気刺激

3: 短下肢装具を用いた歩行

4: 膝屈曲位での体重支持

5: 下腿後面のアイシング

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第57問

アテトーゼ型脳性麻痺児の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 脊柱を伸展位にして寝返り訓練

2: 緊張性頸反射の抑制

3: 頭部を正中位にして立ち上がり訓練

4: 足底を全面接地して立位バランス訓練

5: パラシュート反応を誘発して上肢の外転

- 答え:1

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第99問

異常歩行と疾患との組合せで誤っているのはどれか。

1: 中殿筋歩行-先天性股関節脱臼

2: 大殿筋歩行-デュシェンヌ型筋ジストロフィー

3: 鶏 歩-前脛骨筋麻痺

4: 分回し歩行-脳卒中片麻痺

5: はさみ足歩行-失調症

- 答え:5

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する