第51回午前第15問の類似問題

第56回午後:第10問

39歳の女性。多発性硬化症。発症から4年が経過。寛解と再燃を繰り返している。MMTは両側の上肢・下肢共に4。軽度の両側視神経炎を伴い、疲労の訴えが多い。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸で菊練りを行う。

2: 木工作業で椅子を作る。

3: ビーズ細工でピアスを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 細かいタイルモザイクのコースターを作る。

- 答え:4

- 解説:この問題では、多発性硬化症の患者に対して適切な作業療法を選ぶことが求められています。患者は上肢・下肢の筋力が弱く、視神経炎を伴っているため、疲労や視覚への負担を考慮した選択が必要です。

- 陶芸の菊練りは上肢の強い筋力を要するため、疲労に配慮できない点で適切でない。

- 木工で椅子を作る作業は、木の切断やハンマーでの打ちこみ作業があり、患者の筋疲労を増大させることから、適さない。

- この患者は視神経炎を伴っているため、ビーズ細工のような細かい作業は眼精疲労を強める危険がある。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、上肢への負担が少なく、視覚への負担もビーズ細工より少ないため、この患者に適切な作業療法となります。

- 細かいタイルモザイクのコースターを作る作業は、ビーズ細工と同様に細かい作業として眼精疲労を強める危険がある。また、タイルカッターの操作を繰り返すと上肢の筋疲労が生じやすい。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第22問

70歳の女性。7年前にパーキンソン病の診断を受けた。現在、ヤールの重症度分類はステージIII。夫、息子夫婦と同居。発症前は夫とシルバーダンスクラブに所属し活躍していた。作業療法の指導として適切でないのはどれか。

1: 着座するときは椅子に下肢が触れてから腰をおろす。

2: 歩き出すときは「イチ、ニ、イチ、ニ」と掛け声をかける。

3: 歩行中に方向転換するときは一旦立ち止まる。

4: 趣味活動は同一姿勢で行うものにする。

5: 物を取るときは目で位置を確認して手を伸ばす。

- 答え:4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第75問

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者のADLで適切でないのはどれか。

1: 太柄の軽いペングリップにする。

2: 物を取るにはリーチャーを利用する。

3: 登はん性起立により立位をとる。

4: 洗い場と浴槽との高さを同一にする。

5: 車椅子のシーティング調整が必要である。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第82問

脳卒中治療ガイドライン2004で推奨グレードが低いのはどれか。

1: 歩行能力改善のためのトレッドミル訓練

2: 歩行改善のための筋電図バイオフィードバック

3: 麻痺側手関節の背屈筋の筋力増強のための電気刺激

4: 歩行の妨げとなっている内反尖足へのフェノールブロック

5: 運動障害改善のためのファシリテーション(神経筋促通手技)

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第8問

68歳の男性。妻と2人暮らし。脳血管障害による右片麻痺。発症後11か月経過。軽度の失語症と全身の持久力低下とがみられる。ブルンストローム法ステージは上肢III、手指II、下肢III。短下肢装具装着で介助歩行が可能である。住居は平屋の日本家屋である。家庭復帰を目的とした作業療法を実施することとなった。適切でないのはどれか。

1: 床からの立ち上がり動作の介助指導

2: ポータブルトイレへの移乗動作訓練

3: 下肢装具の着脱訓練

4: 上肢の自動介助運動の指導

5: 右手でのボタン着脱訓練

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第18問

75歳の男性。身長165 cm、体重60 kg。大動脈弁狭窄症。心房細動と一過性脳虚血発作の既往があり、経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)を行っている。NYHA分類ではclassⅠで、運動負荷試験で得られた嫌気性代謝閾値(AT)は17.5 mL/分/kgである。この患者への生活指導で誤っているのはどれか。

1: 抗凝固療法の服薬を継続する。

2: 体重や血圧を日誌に付けて自己管理する。

3: 自宅での生活活動は3 METsを上限とする。

4: 下肢筋力のレジスタンストレーニングをする。

5: 心肺運動負荷試験で得られたAT強度で運動する。

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

筋萎縮性側索硬化症でみられる機能障害はどれか。2つ選べ。

1: 知能障害

2: 視野障害

3: 嚥下障害

4: 呼吸障害

5: 感覚障害

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第18問

65歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 重錘負荷

2: 胸郭可動性の増大

3: 体幹の回旋

4: 下肢交互運動

5: バランス訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第58問

脳卒中片麻痺患者のADL訓練で適切でないのはどれか。

1: 前開きシャツは健側肢から着る。

2: 導入時にはニットのかぶり型上衣を用いる。

3: 長めのループ付きタオルで背中を洗う。

4: トイレ横壁のL字型手すりを使って移乗する。

5: 車椅子を健側上下肢で操作する。

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第19問

35歳の女性。四肢のしびれで発症し、視力障害、不全四肢麻痺、体性感覚障害および息苦しさの増悪と寛解を繰り返した。小脳症状はない。MRIでは脳脊髄白質に多発性・散在性の脱髄斑が認められた。理学療法で適切なのはどれか。

1: 胸郭の可動性拡大運動

2: ボルグ指数で「きつい」運動

3: しびれに対するホットパック

4: 水温38~39℃の水中歩行訓練

5: 下肢に重錘を装着しての歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第19問

82歳の男性。認知症はなく身辺動作は自立しており毎日近所の散歩もしていた。急性肺炎に罹患して入院し、安静臥床を指示されて排泄もベッドの上で行っていた。安静臥床が4週続いた後に、廃用症候群の改善を主な目的として作業療法が開始された。初めて車椅子に乗車させる際のチェック項目で適切でないのはどれか。

1: 顔色

2: 血圧

3: 脈拍

4: 瞳孔の左右差

5: 問いかけに対する反応

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第25問

9歳の男児。デュシェンヌ型筋ジストロフィー。介助なしに歩行可能で、椅子からの立ち上がりも可能であるが、階段昇降はできない。1年後、歩行が不安定となり、学校の洋式トイレからの立ち上がりで友達の助けが必要となった。厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類のステージはどれか。

1: ステージ2

2: ステージ3

3: ステージ4

4: ステージ5

5: ステージ6

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第3問

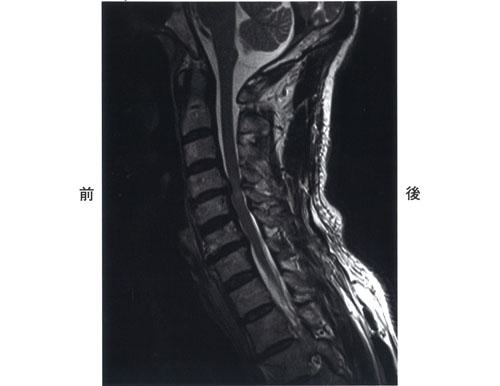

70歳の男性。1年前から誘因なく四肢末梢の感覚障害と筋力低下が出現している。次第に脱力は進行し、手指の巧緻性低下と歩行障害をきたしている。頸部MRIのT2強調像を示す。頸髄の変化が最も大きい部位はどれか。

1: 第2頸椎・第3頸椎間

2: 第3頸椎・第4頸椎間

3: 第4頸椎・第5頸椎間

4: 第5頸椎・第6頸椎間

5: 第6頸椎・第7頸椎間

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第47問

筋萎縮性側索硬化症患者で安静臥位時のPaO2が60 Torrであった。呼吸理学療法で適切なのはどれか。

1: 呼吸筋増強訓練

2: 舌咽呼吸の指導

3: 端座位保持訓練

4: 腹筋の筋力増強訓練

5: 頸部筋リラクセーション

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第50問

短下肢装具を装着して1本杖歩行が自立した患者が、回復期リハビリテーション病棟から自宅に退院した。訪問リハビリテーションを開始する際、その訓練内容で優先度が低いのはどれか。

1: ベッドからの立ち上がり訓練

2: 筋力増強訓練

3: 装具なしでの歩行訓練

4: 屋外での歩行訓練

5: 自動可動域訓練の指導

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第45問

脳卒中片麻痺患者の反張膝への対応で適切なのはどれか。

1: 骨盤前傾位での歩行指導

2: 短下肢装具足継手の底屈制限

3: ターンバックル付膝装具の使用

4: 患肢での片脚立位訓練

5: ハムストリングスの持続的伸張

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第47問

脳卒中片麻痺患者のADL指導で適切でないのはどれか。

1: 寝返り動作では健側の方に行う。

2: 車椅子は片手駆動型が一般的である。

3: 階段の昇りは健側から、降りは患側から行う。

4: シャツの着衣は患側手から、脱衣は健側手から行う。

5: ベッドからの起立動作では健側足部を引き寄せてから行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第9問

70歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、下肢Ⅳ。座位にて、肘関節伸展位で肩関節90°屈曲運動を指示したところ、屈曲共同運動パターンがみられた。この患者で促通すべき筋はどれか。

1: 棘下筋

2: 広背筋

3: 大菱形筋

4: 上腕二頭筋

5: 上腕三頭筋

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第18問

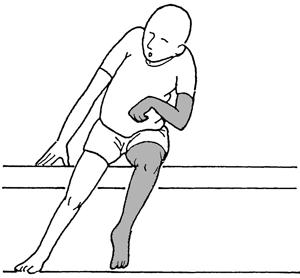

68歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3か月時、腰掛座位において図のように右上下肢で接触面を強く押して左側に転倒する現象を認めた。座位バランス獲得のための理学療法で適切でないのはどれか。

1: 鏡で姿勢の傾きを認知させる。

2: 座面を上げて両下肢を浮かせる。

3: 治療者が左側から繰り返し押し返す。

4: 右上肢を前方のテーブルに載せる。

5: 点滴棒など垂直指標に体幹を合わせる。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第67問

進行性筋ジストロフィー患者について正しいのはどれか。

1: デュシェンヌ型では在宅療養例が増えつつある。

2: デュシェンヌ型のADLでは手指巧緻動作が問題となる。

3: 肢帯型では成人期の就業が不可能である。

4: 福山型の女性には家族計画の指導が必要である。

5: 筋緊張性ジストロフィー児では就学問題がある。

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する