第50回午後第8問の類似問題

第43回午前:第7問

65歳の女性。右利き。脳梗塞による右片麻痺。発症後5日経過。意識は清明。Brunnstrom法ステージは上下肢、手指いずれもIである。飲水でひどくむせている。この時期に行う作業療法で適切でないのはどれか。

1: 安静時座位の右肩甲帯は前方突出位に保持する。

2: 安静時座位の右股関節は外転・外旋位に保持する。

3: 嚥下障害に対して間接訓練を行う。

4: 関節可動域訓練を1日2回行う。

5: 右上肢の自己介助運動を指導する。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第16問

35歳の男性。急性心筋梗塞で入院中。合併症はなく、現在、室内で2分程度ゆっくり歩くことを許可されている。この時期の患者の活動で適切でないのはどれか。

1: 入浴する。

2: 室内便器を利用する。

3: 立位で体重測定を行う。

4: ソファーで新聞を読む。

5: 近親者と短時間面会する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第24問

65歳の男性。慢性閉塞性肺疾患。30年の喫煙歴。痰の量が多く、息切れのため50 m歩くと休憩を要する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 体位ドレナージ

2: 胸式呼吸

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸筋の筋力増強

5: リラクセーション

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午後:第66問

神経・筋変性疾患のリハビリテーションで誤っているのはどれか。

1: Guillain–Barré 症候群では訓練中の不整脈に注意する。

2: Parkinson病では視覚刺激を運動発動に利用する。

3: 脊髄小脳変性症では早期から補助具を導入する。

4: 筋萎縮性側索硬化症の車椅子利用者では褥瘡の発生に注意する。

5: 筋ジストロフィーの運動訓練では過負荷に注意する。

- 答え:4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第3問

45歳の男性。右利き。脳梗塞を発症し1か月経過した。病変部位はMRIで左角回と左側頭葉後下部であった。運動麻痺は認められない。生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 運動保続

2: 失読失書

3: 地誌的失見当

4: 半側空間無視

5: 道具の強迫的使用

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第90問

Guillain-Barré症候群について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 罹患した部位に痙縮がみられる。

2: ウイルス感染が先行することが多い。

3: 軸索変性型は脱髄型よりも予後が良い。

4: 蛋白が高値で細胞増加がない髄液所見を伴う。

5: 症状は数か月かけて徐々に進行することが多い。

- 答え:2 ・4

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第25問

70歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節可動域運動を行う。

2: 呼吸訓練を行う。

3: 背中を押して歩行を介助する。

4: メトロノームを利用して歩行練習を行う。

5: マット上で起き上がり練習を行う。

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第5問

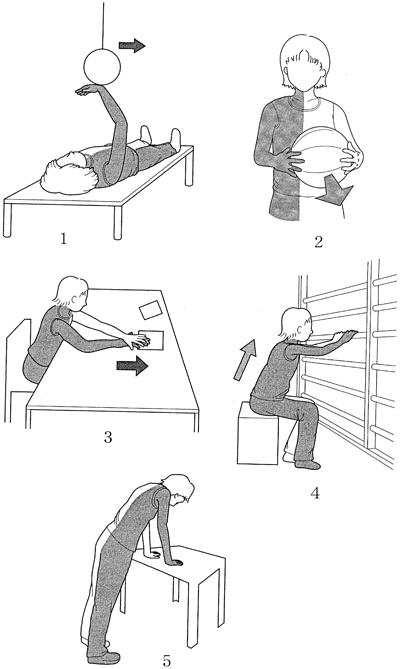

発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。上肢ブルンストローム法ステージIV。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための治療的活動で適切でないのはどれか。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第9問

65歳の男性。4歳時に急性灰白髄炎に罹患し右下肢麻痺となった。歩行時には右膝を右手で押さえながら歩いていた。55歳ころから腰痛を自覚するようになり、最近は歩行時の疲労が増し下肢の冷感が強くなってきたため受診した。身長160 cm、体重75 kg(30歳時と比較して20 kg増加)。筋力はMMTで、右大腿四頭筋と右前脛骨筋は段階1である。ポリオ後症候群と診断され、理学療法を行うことになった。理学療法として適切なのはどれか。

1: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

2: 右下肢装具を装着しての歩行練習

3: 右大腿四頭筋の筋力増強運動

4: 四つ這いでの移動練習

5: 車椅子による移動

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第9問

65歳の男性。右利き。左中大脳動脈領域の脳梗塞による右片麻痺。発症後3週経過した時点でBrunnstrom法ステージは上肢、手指および下肢ともにI。介助で膝立ち位をさせると体幹が前方へ崩れてしまう。バイタルサインは安定している。この患者に対する理学療法として適切なのはどれか。

1: 長下肢装具を装着した状態での立位訓練

2: 足継手付きプラスチック製短下肢装具を装着した状態での歩行訓練

3: 床からの立ち上がり訓練

4: 自転車エルゴメーターによる有酸素運動

5: 浴槽への移乗訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第11問

30歳の男性。アテトーゼ型脳性麻痺。頸椎症性脊髄症を発症し、歩行不能となった。電動車椅子を導入し、練習開始後2週で施設内自走が可能となったが、壁への衝突等があるために見守りが必要である。上肢操作向上を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 貼り絵をする。

2: 木工で鋸を使う。

3: ドミノを並べる。

4: 版画で彫刻刀を使う。

5: 革細工でスタンピングをする。

- 答え:1

- 解説:アテトーゼ型脳性麻痺の患者に対して上肢操作向上を目的とした作業療法として、貼り絵が適切である。貼り絵は指と手のコントロールを練習でき、失敗が少ないため効果的である。

- 貼り絵は適切な作業療法である。小さな紙をのりで貼って絵を描くことで、指と手を机上でコントロールする運動が練習できる。また、不随意運動が出ても、のりで固定された紙片は動かないため、失敗が少ない点も良い。

- 鋸を使った木工は適切ではない。上肢筋力を増強できるが、運動方向が前後に限られ、巧緻性に対してのアプローチではないため、電動車椅子の操作のための効果は限定的である。また、アテトーゼ型では不随意運動がみられるため、鋸の使用は危険性が高い。

- ドミノを並べるのは上肢運動機能の練習になるが、アテトーゼ型のために失敗が多くなることが予測され、貼り絵のほうが望ましいと考えられる。

- 彫刻刀を使う版画は適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により、彫刻刀を使用することで外傷を負う危険がある。

- 革細工でスタンピングをするのは適切ではない。アテトーゼ型の場合、不随意運動により正確に打刻ができず、スタンパーを持つ手を叩いてしまう危険がある。

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第18問

65歳の男性。パーキンソン病。ヤールの重症度分類ステージIII。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 重錘負荷

2: 胸郭可動性の増大

3: 体幹の回旋

4: 下肢交互運動

5: バランス訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

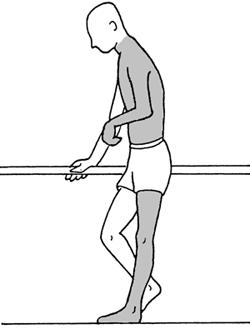

第40回午前:第15問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 左膝屈曲位での立位歩行訓練

2: 左下肢屈筋共同運動の促通

3: 左アキレス腱の持続的伸張

4: 膝装具を装着した立位歩行訓練

5: 患側の補高

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第11問

50歳の男性。多発性硬化症の再燃で入院加療中。四肢の痙性麻痺と運動失調とがみられる。立位保持は可能だが、Romberg徴候は陽性。神経症状が安定したため理学療法が開始された。この患者への理学療法で適切なのはどれか。

1: 筋のストレッチングを行う。

2: 早期に歩行補助具を作製する。

3: 痙縮に対して温熱療法を行う。

4: 運動失調に対して重錘を負荷する。

5: 筋力低下に対して1RMで筋力増強を行う。

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

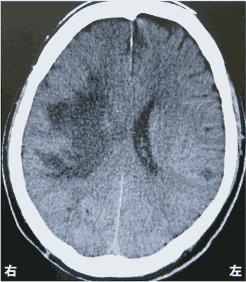

第47回午後:第8問

50歳の男性。右利き。脳梗塞発症後2週経過。頭部CTを示す。この患者にみられる状態として考えにくいのはどれか。

1: Gerstmann症候群

2: 左下肢運動麻痺

3: 左上肢感覚低下

4: 左空間無視

5: 身体失認

- 答え:1

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第18問

70歳の男性。肺癌で左肺下葉切除術後2日経過。左上葉の痰貯留が多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 吸気筋に対する抵抗運動

2: ファーラー位での体位排痰

3: 腹式呼吸

4: 全身リラクセーション

5: 四肢の自動運動

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第19問

78歳の男性。慢性閉塞性肺疾患の急性増悪により人工呼吸器管理中である。意識レベルJCS〈Japan Coma Scale〉Ⅱ-20、体温37.5℃、呼吸数は26回/分、努力性呼吸を認める。二次的合併症の予防目的で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸介助

2: 体位排痰法

3: ベッドアップ

4: 関節可動域運動

5: 徒手的抵抗運動

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第34問

58歳の男性。パーキンソン病でヤールの重症度分類はステージIII。運動に対する意欲は強い。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 棒体操

2: メトロノームで足踏み練習

3: 歩行率を高めた歩行練習

4: マット上での寝返り練習

5: 目印に沿った歩行練習

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する