第50回午前第9問の類似問題

第38回午前:第76問

脊髄損傷の残存髄節と可能な基本動作との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.第1胸髄節-車椅子キャスター上げ操作で段差通過イ.第6胸髄節-骨盤帯付長下肢装具、手すり使用で段差昇降ウ.第8胸髄節-長下肢装具、松葉杖で実用歩行エ.第2腰髄節-短下肢装具、松葉杖で大振り歩行オ.第4腰髄節-短下肢装具で実用歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第50問

頸髄損傷(第7頸髄節まで機能残存)患者の車椅子動作で自立困難なのはどれか。

1: ベッドからの側方移乗

2: ベッドからの前方移乗

3: 洋式便器からの移乗

4: 床からの移乗

5: 乗用車からの移乗

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第41問

脊髄損傷の機能残存レベルによって生じうる拘縮で誤っている組合せはどれか。

1: 第4頸髄節-肩甲骨挙上

2: 第5頸髄節-肩関節外転

3: 第6頸髄節-肘関節屈曲

4: 第6頸髄節-手関節背屈

5: 第7頸髄節-MP関節屈曲

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第14問

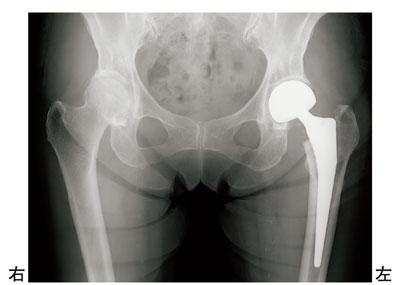

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第10問

27歳の男性。脊髄完全損傷(第5胸髄節まで機能残存)。日常生活は車椅子使用にて自立している。設計事務所に勤務しており、長時間のデスクワークを行うことが多い。多忙のため除圧を行う機会が少なくなっている。この状況が続いた場合、褥瘡が生じる可能性が最も高い部位はどれか。

1: 肩甲部

2: 膝窩部

3: 仙骨部

4: 肘頭部

5: 腸骨部

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第6問

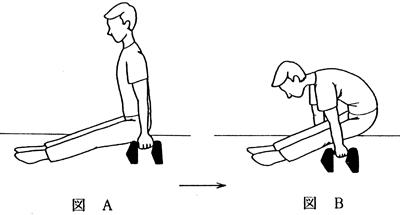

24歳の男性。脊髄損傷(第6胸髄節まで機能残存)。プッシュアップ動作を図A、図Bに示す。図Aから図Bに移行するときに強く作用する筋はどれか。2つ選べ。ア.上腕三頭筋イ.三角筋ウ.広背筋エ.腹直筋オ.腰方形筋

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第13問

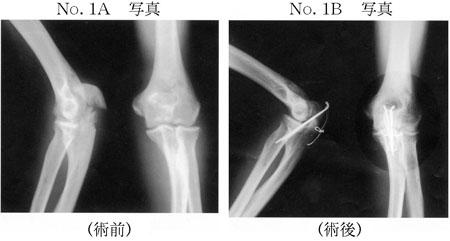

23歳の男性。スノーボードで転倒し受傷。術前と術後のエックス線写真(別冊No. 1A、B)を別に示す。この患者の作業療法プログラムで誤っているのはどれか。

1: 肘関節の関節可動域訓練

2: MP屈曲位を保持した握り-放しの訓練

3: 背側・掌側骨間筋の筋力増強訓練

4: コックアップスプリントを用いた装具療法

5: 表在感覚の知覚再教育

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第14問

65歳の男性。脳梗塞による右片麻痺。発症後3か月経過。歩行は自立しているが、痙縮が強く内反尖足と反張膝を示す。理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。 ア.ハムストリングスの持続的伸張イ.大腿四頭筋の筋力増強ウ.膝関節軽度屈曲位での体重支持エ.下腿三頭筋の持続的伸張オ.足関節背屈筋群のタッピング

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第13問

34歳の男性。交通事故による脳外傷。救急入院後10日目。頭部MRI検査でびまん性軸索損傷および左前頭部の脳挫傷を認める。JCS(Japan coma scale)は、現在は20に回復しているが、呼吸状態は不安定。左上下肢には随意運動を認めるが、四肢に著しい痙縮を認め、上肢は屈曲位、下肢は伸展位の姿勢をとることが多い。この時期の理学療法で適切でないのはどれか。2つ選べ。

1: 脳卒中右片麻痺と同様の回復を示すと予測する。

2: 尖足予防のため夜間装具を用いる。

3: 訓練前に意識状態、呼吸状態を確認する。

4: 体位を調整して四肢筋緊張の緩和を図る。

5: 立位訓練を進める。

- 答え:1 ・5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第35問

17歳の女子。転換性障害。高校1年の2学期終了前にボーイフレンドと別れてから欠席がちとなり、頭痛、肩こり、無気力を訴えた。進級後も欠席が多く大学病院を受診したが、症状の改善がみられず2か月入院した。入院中に手首を切ったことがある。その後、復学したが教室で頻回に倒れ再入院となった。復学を目的に作業療法が処方された。作業療法開始後、1か月経過。作業療法室で突然に転倒することが頻回にあるが、けがはない。転倒時の作業療法士の対応で適切なのはどれか。

1: 倒れた状態を確認してそのまま観察する。

2: ベルトをゆるめたり、ボタンをはずしたりして呼吸を楽にする。

3: 抱き起こして意識の有無を確認する。

4: すぐに主治医を呼び手当をしてもらう。

5: 周りの患者に手伝ってもらい別室に運び休ませる。

- 答え:3

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

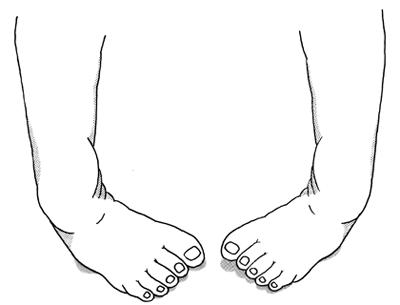

第56回午前:第8問

6歳の男児。潜在性二分脊椎。足部の変形を図に示す。MMTを行ったところ、大腿四頭筋の筋力は5、内側ハムストリングスは3、前脛骨筋は3、後脛骨筋は2であった。Sharrardの分類による障害レベルはどれか。

1: I群

2: II群

3: III群

4: IV群

5: V群

- 答え:3

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

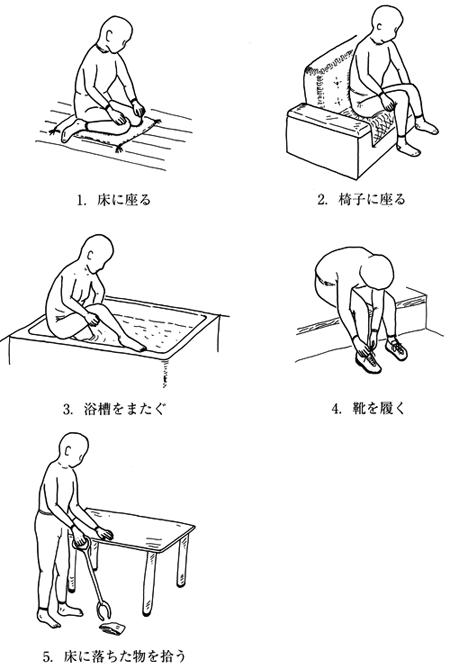

第48回午前:第7問

76歳の女性。右大腿骨頸部骨折を受傷し、後方進入による人工骨頭置換術を受けた。術後3週に実施する動作で安全性が高いのはどれか。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

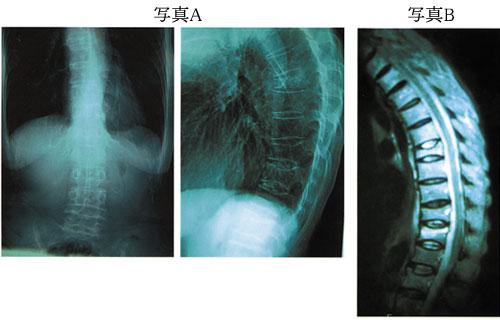

第43回午前:第12問

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI写真Bを示す。この患者がベッド上で行う理学療法で適切でないのはどれか。

1: 両側下肢への弾性ストッキングの着用

2: 背臥位で砂のうを用いた両上肢の筋力強化

3: 足関節の底背屈自動運動

4: 重錘バンドを用いた下肢伸展挙上運動

5: コルセットを装着しての背臥位での殿部挙上運動

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第35問

頸髄損傷患者で正常可動域以上の可動性の獲得が望まれるのはどれか。

1: 肘関節伸展位での肩関節伸展

2: 手関節背屈位での肘関節伸展

3: 頸部屈曲位での体幹屈曲

4: 膝伸展位での股関節屈曲

5: 膝屈曲位での足関節底屈

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第7問

78歳の女性。自宅玄関で転倒してから起立歩行不能となり救急搬送された。来院時の単純エックス線画像を示す。最も考えられるのはどれか。

1: 股関節脱臼

2: 大腿骨頸部骨折

3: 大腿骨骨頭骨折

4: 大腿骨転子下骨折

5: 大腿骨転子部骨折

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第46問

脊髄損傷による対麻痺患者に対して立位・歩行練習を行う目的として誤っているのはどれか。

1: 痙縮の減弱

2: 褥瘡の予防

3: 異常疼痛の抑制

4: 骨粗鬆症の予防

5: 消化管運動の促進

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

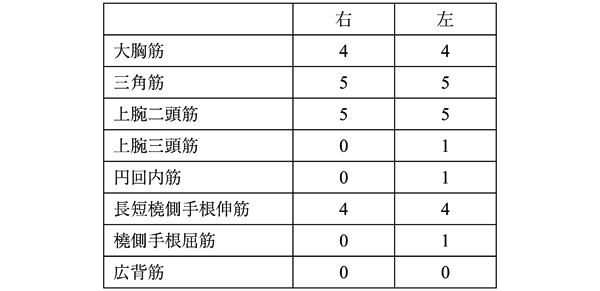

第54回午前:第7問

20歳の男性。頸髄完全損傷。受傷3週後のDanielsらの徒手筋力テストにおける上肢の評価結果を示す。この患者が獲得する可能性の最も高いADLはどれか。

1: 床から車椅子へ移乗する。

2: 10 cmの段差をキャスター上げをして昇る。

3: ベッド上背臥位からベッド柵を使用せずに寝返る。

4: ベッド端座位のプッシュアップで20 cm殿部を持ち上げる。

5: 車椅子上、体幹前屈位からアームサポートに手をついて上半身を起こす。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

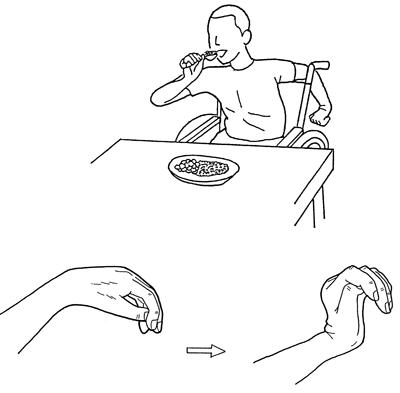

第40回午前:第32問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。図は「手を握ってください」との指示でなされた手の動きである。この動きはどれか。

1: 共同運動

2: 分離運動

3: 連合運動

4: 腱固定作用

5: 把握反射

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第13問

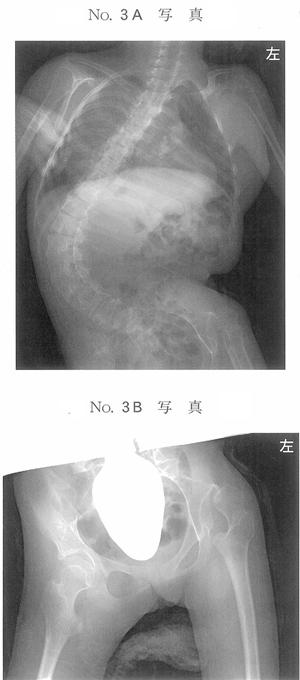

14歳の女子。痙直型四肢麻痺によって座位保持ができず座位保持装置を使用している。最近側弯が増強したため外来を受診した。脊椎エックス線単純正面像(別冊No. 3A)と骨盤エックス線単純正面像(別冊No. 3B)とを別に示す。座位姿勢を改善させる方法で適切でないのはどれか。

1: 軟性コルセットを使用する。

2: 右側臥位での体幹ストレッチを強化する。

3: ヘッドレストを付けて頭部を保持する。

4: 座面に傾斜をつけ左坐骨を挙上させる。

5: 座位保持装置に右体幹パッドを加える。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第28問

25歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折で閉鎖髄内釘による骨接合術を受けた。2週間経過したが患部に痛みがある。痛みに対する物理療法で適切でないのはどれか。

1: バイブラバス

2: ホットパック

3: アイスパック

4: 極超短波

5: 超音波

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する