第49回午後第12問の類似問題

第35回午前:第31問

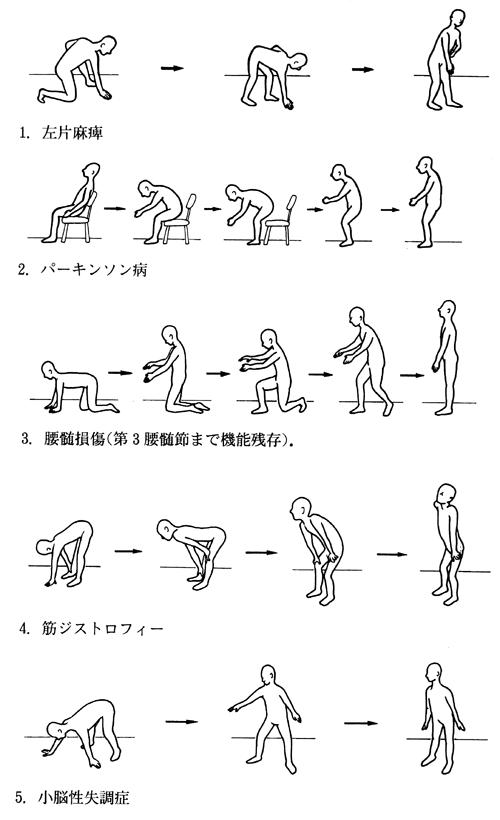

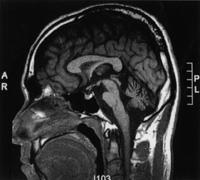

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第48問

疾患と自助具の組合せで正しいのはどれか。

1: 片麻痺――――――――――ボタンエイド

2: 片側上肢の切断――――――プルトップオープナー

3: 脊髄小脳変性症――――――リーチャー

4: 両側上肢の切断――――――台付き爪切り

5: アテトーゼ型脳性麻痺―――ソックスエイド

- 答え:4

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第34問

病巣と症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 延髄背外側 ── 片麻痺

2: 内包前脚 ── 感覚障害

3: 前頭葉 ── 半側空間無視

4: 歯状核 ── 協調運動障害

5: 視 床 ── 嚥下障害

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第7問

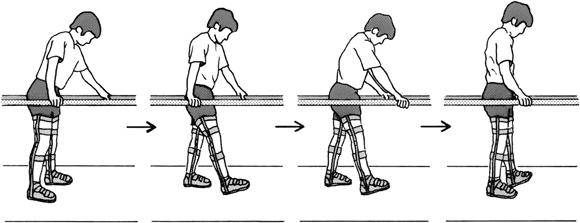

28歳の男性。脊髄完全損傷。両側に長下肢装具を使用し、平行棒内歩行練習を行っている。歩行パターンを図に示す。機能残存レベルはどれか。

1: Th1

2: Th6

3: Th12

4: L4

5: S1

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第5問

65歳の女性。脳幹部の梗塞で、発症2日後からベッドサイドでの作業療法が処方された。血圧は不安定で、意識レベルも変動している状態である。ベッドサイドでの作業療法の初回評価として適切なのはどれか。

1: 追視による眼球運動の評価

2: ベッド上での座位バランス評価

3: ミニメンタルステート検査

4: 簡易上肢機能検査(STEF)

5: 机上での線引きテスト

- 答え:1

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第24問

35歳の男性。痙性斜頸。随意的に頭部を正中位に保持できるが、すぐに右向き斜位になる。適切でない治療法はどれか。

1: 全身リラクセーション訓練

2: 頸部の可動域訓練

3: 左胸鎖乳突筋の筋力増強訓練

4: 緊張の高い筋群の筋電図バイオフィードバック訓練

5: 頸椎カラーの装着

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第17問

58歳の男性。第10胸椎脱臼骨折による対麻痺。1日4回の自己導尿で管理していた。受傷2年後に施行された膀胱造影の写真(別冊No. 4)を別に示す。検査結果に基づく指導で適切でないのはどれか。ア.起き上がりは側臥位から行わせる。イ.飲水量を1日500 ml以下に制限する。ウ.用手排尿によって残尿を減らす。エ.自己導尿の回数を増やす。オ.夜間のカテーテル留置を検討する。

1: ア、イ

2: ア、オ

3: イ、ウ

4: ウ、エ

5: エ、オ

- 答え:3

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第9問

40歳の女性。主婦。脳出血後3年経過。右片麻痺。上肢のブルンストローム法ステージ上肢IV・手指IV・下肢IV。「右の手足の突っ張りが強くなった」と訴えている。日常生活の指導として誤っているのはどれか。

1: 調理のときはシンクに軽く寄りかかり、右足底にも体重をかける。

2: 食事のときは麻痺側上肢をテーブル上に載せる。

3: 椅子座位では左の殿部に体重をかけて座る。

4: 日に何度かは両手を組んでテーブル上で両上肢を伸ばす。

5: 掃除機を使用するときは、両手を添える。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第19問

74歳の女性。6か月前に左被殻出血を発症して、軽度の右片麻痺を呈している。くしを歯ブラシのように使おうとしたり、スプーンの柄に食物を乗せようとする行動がみられた。この患者の症状はどれか。

1: 観念失行

2: 構成失行

3: 着衣失行

4: 観念運動失行

5: 肢節運動失行

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第34問

脊髄損傷残存機能レベルと装具・自助具との組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。ただし、残存機能レベルから下位は完全麻痺とする。

1: C4-マウススティック

2: C5-太柄のスプーン

3: C7-ホルダー付きスプーン

4: L4-長下肢装具

5: S1-短下肢装具

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第4問

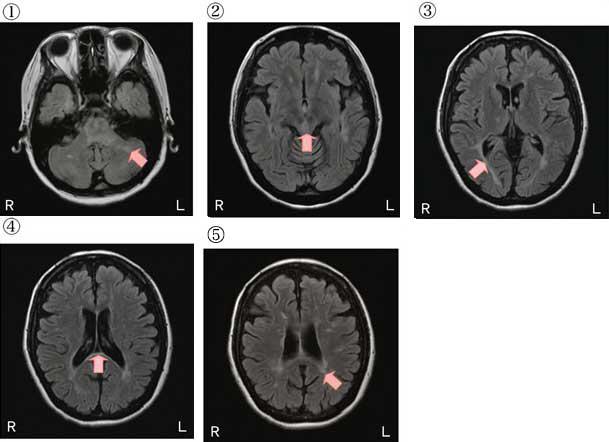

多発性硬化症患者の頭部MRIを別に示す。矢印で示す病変部位と症状との組合せで正しいのはどれか。

1: ① — 左運動失調

2: ② — Lhermitte徴候

3: ③ — 右聴覚障害

4: ④ — 視野障害

5: ⑤ — 運動性失語

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第12問

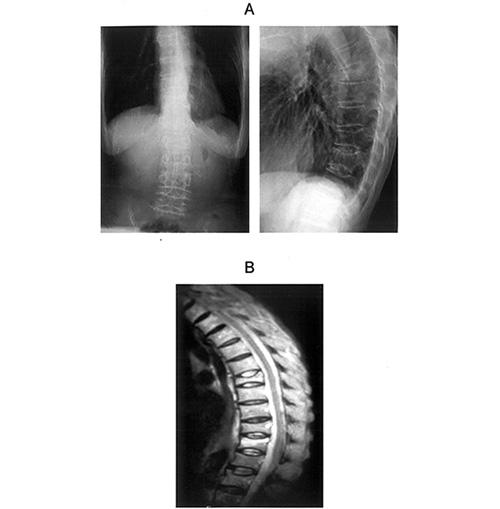

78歳の女性。布団を持ち上げようとした際、背部から腹部への強い帯状痛を生じ、寝返りも困難となったため入院となった。入院時のエックス線写真AとMRI T2強調像Bとを示す。この患者の病態で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 骨粗鬆症

2: 脊椎分離症

3: 脊柱管狭窄症

4: 椎間板ヘルニア

5: 脊椎椎体圧迫骨折

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第74問

合併症のない脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者の住宅改修指導で適切でないのはどれか。

1: 便座の高さは車椅子使用時の座面高に合わせる。

2: 玄関にスロープを設置する。

3: 寝室に天井走行式リフターを設置する。

4: フローリング化し段差をなくす。

5: 廊下幅を拡げる。

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

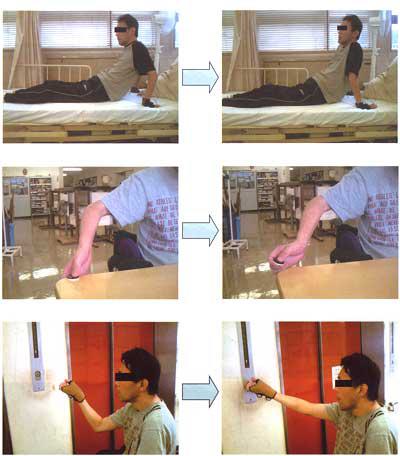

第44回午前:第22問

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第10問

68歳の女性。発症後2か月の脳卒中右片麻痺患者。Brunnstrom法ステージは上肢Ⅳ。上肢の伸筋群に随意的な関節運動が認められるようになった。肘伸展を誘発するための作業療法で適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

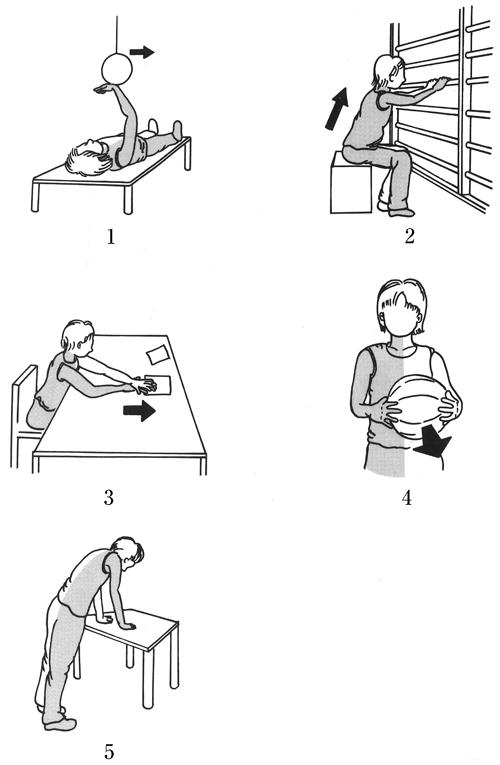

第37回午前:第37問

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対して図のような順序でトランスファーの指導を行った。誤っているのはどれか。

1: 肘屈筋で体幹をハンドルに固定する。

2: 肘屈筋で大腿を持ち上げる。

3: 手関節伸筋で下腿をベッドに乗せる。

4: 肘伸筋で身体を前方に移動する。

5: 肩甲骨下制筋で殿部をベッドに押し上げる。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

78歳の女性。脳梗塞の右片麻痺。発症後3か月経過。右上肢のBrunnstrom法ステージは上肢Ⅲ、手指Ⅱ。感覚障害はない。徐々に上肢の関節拘縮が進んできた。患者の車椅子座位の写真を示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 手関節屈筋にTENSを行う。

2: 速い他動運動で筋の伸張を行う。

3: 肘屈曲型アームスリングを装着する。

4: 上腕二頭筋に温熱を加えて伸張する。

5: 手関節伸展用の動的スプリントを装着する。

- 答え:4

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

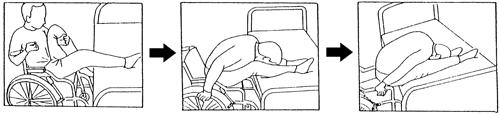

第43回午前:第9問

脊髄損傷者が行っている動作の写真を示す。3つの動作が可能な最も上位の機能残存レベルはどれか。

1: C5

2: C6

3: C7

4: C8

5: Th1

- 答え:2

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第97問

正しいのはどれか。

1: 脊柱管狭窄症の間欠跛行は体幹前屈位で軽快する。

2: 椎間板ヘルニアでは深部腱反射は正常である。

3: 第4・5腰椎椎間板ヘルニアでは第4腰神経根が圧迫される。

4: 無分離すべり症は若年層に好発する。

5: ラセーグ徴候は大腿神経障害が反映される。

- 答え:1

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する