第34回午前第27問の類似問題

第38回午前:第72問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 低い椅子からの立ち上がり訓練

2: 疼痛に対する温熱療法

3: 下肢伸展挙上訓練

4: 膝内反変形に対する外側楔状足底板

5: 水中歩行訓練

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第10問

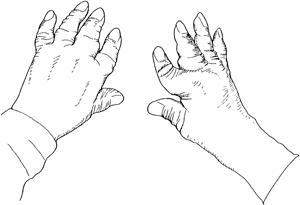

56歳の女性。慢性関節リウマチで図のような手の変形をきたしている。ADL指導で正しいのはどれか。

1: T字杖を用いる。

2: コックアップスプリントを用いる。

3: 握力強化のためにビンのフタを開ける。

4: マジックハンド型リーチャーを使う。

5: ボタンエイドを使う。

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第69問

骨関節疾患と治療との組合せで誤っているのはどれか。

1: 頸椎症-頸部筋の等尺性運動

2: 化膿性脊椎炎-超音波療法

3: 肩関節周囲炎-コッドマン体操

4: 変形性股関節症-部分免荷歩行

5: 先天性股関節脱臼-牽引療法

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第10問

55歳の女性。慢性関節リウマチ。発症後10年経過。スタインブロッカーのクラスII。作業療法評価で適切でないのはどれか。

1: 総自動運動(TAM)

2: ブレークテスト

3: 簡易上肢機能テスト(STEF)

4: リーチテスト

5: FIM

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第10問

75歳の女性。自宅の浴室で転倒し右大腿骨頸部を骨折したため人工股関節置換術(後外側アプローチ)が施行された。担当医からは患側への全荷重が許可されている。この患者に対するADL指導で正しいのはどれか。

1: 割り座で靴下をはく。

2: 和式の畳生活を勧める。

3: 靴ひもを結ぶときはしゃがむ。

4: 椅子は座面の低いものを使用する。

5: 階段を下りるときは右足を先に下ろす。

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第40問

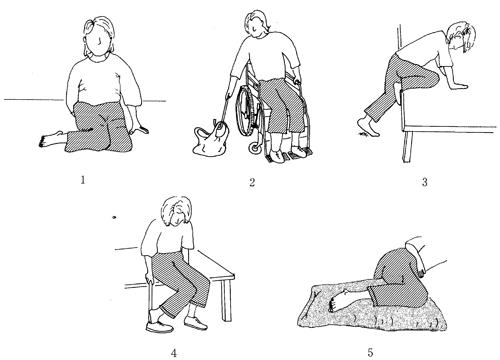

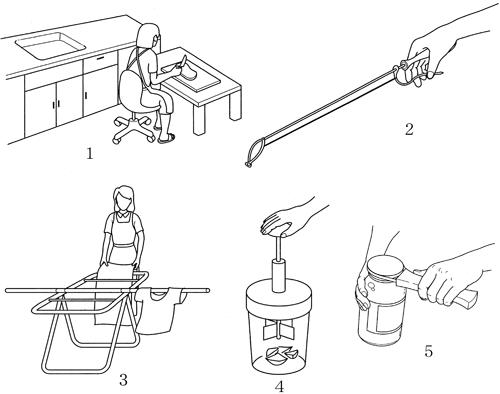

右変形性股関節症で人工股関節置換術を受けている。この患者に対する指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:2 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第17問

33歳の女性。第一子出産後、関節の痛みが出現し、関節リウマチとの診断を受けた。現在、スタインブロッカーのステージII、クラスIIである。夫婦で文具店を営んでいる。この患者に現在導入をすすめる自助具などで適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第16問

45歳の女性。3日前、自宅で荷物を持ち上げた際に、腰部と左下腿の後面から足背外側部にかけての強い痛みがあった。安静にしていたが、疼痛が軽快しないため受診し、腰椎椎間板ヘルニアと診断された。発症から2か月が経過し、足背外側部の疼痛と安静時の腰痛は改善したが、労作時に軽度の腰痛が続いているため再度受診した。理学療法として適切でないのはどれか。

1: TENS

2: ホットパック

3: Williams型装具の装着

4: 体幹筋群の筋カトレーニング

5: ハムストリングスのストレッチング

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午後:第18問

50歳の男性。閉塞性動脈硬化症。300 m程度の歩行ごとに下肢の痛みのために5~6分の休息をとる。座位や立位時に痛むことはない。理学療法で適切なのはどれか。

1: 寒冷療法

2: 極超短波療法

3: トレッドミル歩行練習

4: PNFによる最大抵抗運動

5: 弾性ストッキングによる圧迫療法

- 答え:3

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第10問

86歳の女性。軽度の左変形性膝関節症のため杖歩行であったが、ADLは自立していた。突然の右上下肢筋力低下と構音障害とが出現し、歩行不能となったため発症後1時間で緊急入院した。意識は清明で軽度の筋力低下を認めた。入院後2時間で筋力は徐々に元の状態まで改善し、発語も正常となった。頭部MRIとMRAとに明らかな異常を認めなかった。抗凝固薬の調整のため入院を継続した。この患者への介入方針で適切なのはどれか。

1: 入院後3日間はベッド上安静とする。

2: 嚥下障害が疑われるので禁食とする。

3: 両下肢筋力増強訓練が必要である。

4: 歩行訓練は7日目から開始する。

5: 持久性トレーニングは14日目から開始する。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

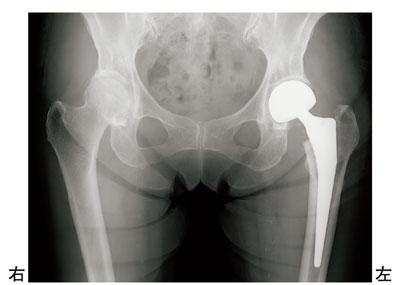

第56回午後:第14問

87歳の女性。転倒して左股関節痛を訴え、入院となった。受傷後2日目に後方侵入法で手術を受けた。術後のエックス線写真を示す。正しいのはどれか。

1: 臥床時には股関節を内転位に保つ。

2: 靴下の着脱は股関節外旋位で行う。

3: 術後1週から大腿四頭筋セッティングを開始する。

4: 術後2週から中殿筋の筋力トレーニングを開始する。

5: 術後3か月は免荷とする。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第20問

70歳の女性。上腕骨近位端骨折の治療後に肩関節拘縮を生じたために理学療法を開始した。理学療法を開始した翌日に「昨夜は肩が痛くて眠れませんでした」と訴えた。理学療法士の対応で共感的態度はどれか。

1: 「私の治療法が悪かったとお考えなのですか」

2: 「肩の炎症が痛みの原因であると考えられますね」

3: 「昨日が理学療法初日だったから痛かったのでしょう」

4: 「痛みで眠れないということは大変つらかったでしょうね」

5: 「痛み止めの薬を出してもらえるよう医師に相談しますね」

- 答え:4

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

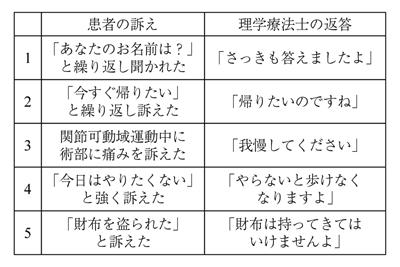

第56回午後:第18問

80歳の女性。夫と2人暮らし。認知症があり、MMSEは13点。自宅にて転倒し、救急搬送され大腿骨頸部骨折と診断されて人工骨頭置換術が行われた。その後、回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、理学療法を開始したが消極的である。理学療法中の患者の訴えへの返答で適切なのはどれか。

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第88問

変形性膝関節症で正しいのはどれか。

1: 外側型が多い。

2: 歩き始めは痛くない。

3: 女性よりも男性に多い。

4: 膝周囲筋の筋力強化は症状を改善させる。

5: 内側型には内側が高い楔状足底板が用いられる。

- 答え:4

- 科目:骨関節障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第24問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者の作業療法で適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: モビールを吹く呼吸筋強化

3: ブロックでつまみ動作の訓練

4: 治療用パテで手指の筋力維持

5: 紙ヤスリで感覚再教育訓練

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第74問

鏡視下半月板縫合術後2週目の理学療法で適切でないのはどれか。

1: 120°屈曲までの膝関節可動域訓練

2: 大腿四頭筋等尺性運動

3: 弾性バンドでハムストリングス強化

4: 膝装具使用

5: T字杖歩行

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第81問

熱傷の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 植皮術直後から関節可動域訓練を行う。

2: 温浴時に関節可動域訓練を併用する。

3: ゆっくりした持続的な皮膚の伸張を一日数回行う。

4: 初期の安静肢位として高齢者では肩関節外転・外旋位をとらせる。

5: スプリントの圧迫によってケロイド形成を抑制する。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第18問

87歳の女性。転倒による大腿骨近位部骨折に対する手術後。理学療法を行っているが、筋力増強の効果が不十分で全身の持久性も低下している。下肢の浮腫を認めたため主治医へ報告したところ、栄養障害はあるが内科的な併存症はないといわれた。理学療法を行う上で、特に参考となる血液検査所見はどれか。

1: アルカリフォスファターゼ

2: クレアチニン

3: 空腹時血糖

4: アルブミン

5: 赤血球

- 答え:4

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

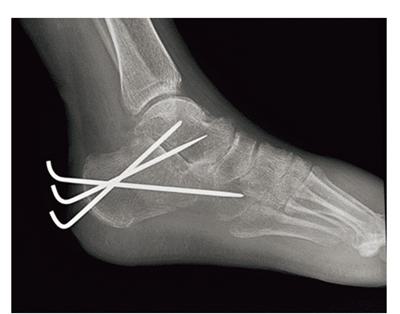

第57回午前:第8問

52歳の女性。踏み台から転落して左踵骨骨折を受傷し、手術が行われた。術後翌日の単純エックス線写真を示す。この患者に対する運動療法で正しいのはどれか。

1: 術後翌日から距腿関節の可動域練習を行う。

2: 術後翌日から膝関節の可動域練習を行う。

3: 術後翌日から部分荷重を始める。

4: 術後1週から外固定内での距踵関節の等尺性運動を行う。

5: 術後2週からMP関節の可動域練習を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する