第47回午後第11問の類似問題

第44回午前:第14問

70歳の女性。左変形性膝関節症に対する人工関節置換術後2週経過時、手術側下肢に深部静脈血栓症が発症した。理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 右膝関節の自動屈伸訓練

2: 左膝関節の他動屈伸訓練

3: 両足関節の自動底背屈訓練

4: 右大腿四頭筋の等張性収縮訓練

5: 左下肢伸展位挙上訓練(SLR訓練)

- 答え:1 ・4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第19問

82歳の女性。1人暮らし。2階建て住居の1階にある居室でベッドを使用していた。敷居につまずき転倒し、大腿骨転子部骨折を受傷した。骨接合手術後、屋内歩行は自立し、屋外歩行はT字杖にて5分程度可能となった。自宅に退院するにあたり適切なのはどれか。

1: 敷居の高さは5 cmに統一する。

2: 居室にじゅうたんを敷く。

3: 玄関に手すりを設置する。

4: スリッパを使用する。

5: 寝具は床に敷く。

- 答え:3

- 科目:地域理学療法学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第19問

85歳の女性。玄関で転倒し、大腿骨頸部内側骨折(ガーデンステージIV)と診断され、セメント使用の人工骨頭置換術を受けた。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 早期の立位訓練

2: 早期から自力での側臥位を許可

3: 股関節の外転運動

4: 脱臼防止肢位の教育

5: 足関節の底背屈運動

- 答え:2

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第14問

24歳の男性。5日前に交通事故で第4、5頸椎脱臼骨折となった。整復固定術を行って、頸椎の安定性は確保され、現在ICUで治療中である。意識は清明で人工呼吸器から離脱し、Frankel分類Bのレベルである。この時期における理学療法で適切でないのはどれか。

1: 呼吸訓練

2: 座位訓練

3: 下肢筋力増強訓練

4: 四肢関節可動域訓練

5: 下肢への間欠的空気加圧

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

45歳の男性。3年前に受傷した頸髄損傷による完全四肢麻痺。在宅での訪問リハビリテーションの訓練中に突然激しい頭痛と著明な発汗とを認めた。取るべき対応で適切でないのはどれか。

1: 血圧を測定する。

2: 麻痺部の有害刺激の有無をみる。

3: 膀胱が充満しているかをみる。

4: 下肢を挙上して経過を観察する。

5: 関連する医療機関に連絡する。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第4問

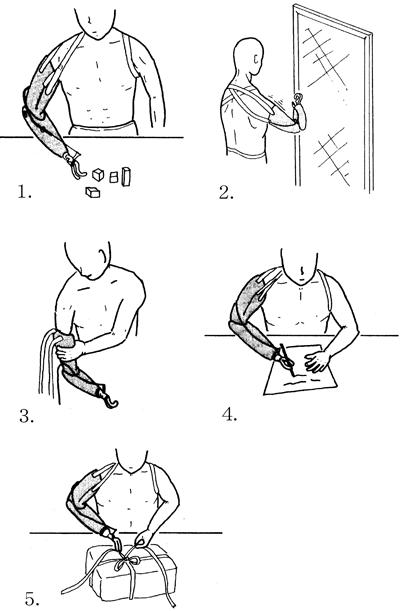

65歳の男性。農作業中に右上腕切断、標準断端である。受傷後1か月経過。義手の作製と訓練のため入院した。作業療法の訓練で適切でないのはどれか。

1: ブロックを用いたフック操作

2: 鏡を用いた肘継手のロック操作

3: 義手の着脱

4: 義手での書字

5: 両手による紐結び

- 答え:4

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第15問

46歳の女性。BMIは29である。両側の変形性股関節症で、股関節周囲の筋力低下と荷重時の股関節痛がある。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 杖を用いた歩行訓練

2: 水中歩行による有酸素運動

3: 階段昇降による筋力増強訓練

4: 背臥位での下肢筋のストレッチ

5: 自転車エルゴメーターでの筋持久性訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第18問

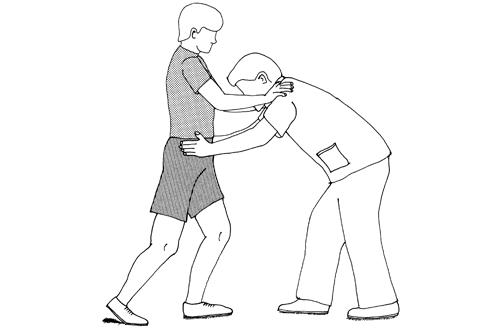

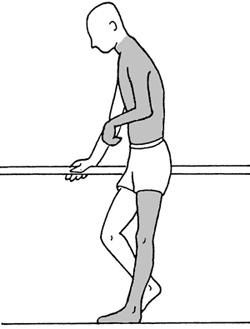

53歳の女性。脳出血による右片麻痺で、発症後6週経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにⅣ。両足をそろえた位置から理学療法士を両上肢で押しながら図のように左足を一歩前に出す運動を行っている。この目的として誤っているのはどれか。

1: 歩幅の拡大

2: 歩隔の拡大

3: 右側の殿筋強化

4: 右側の下腿三頭筋の強化

5: 右側の上肢肩甲帯の安定化

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第10問

39歳の女性。多発性硬化症。発症から4年が経過。寛解と再燃を繰り返している。MMTは両側の上肢・下肢共に4。軽度の両側視神経炎を伴い、疲労の訴えが多い。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸で菊練りを行う。

2: 木工作業で椅子を作る。

3: ビーズ細工でピアスを作る。

4: 卓上編み機でマフラーを編む。

5: 細かいタイルモザイクのコースターを作る。

- 答え:4

- 解説:この問題では、多発性硬化症の患者に対して適切な作業療法を選ぶことが求められています。患者は上肢・下肢の筋力が弱く、視神経炎を伴っているため、疲労や視覚への負担を考慮した選択が必要です。

- 陶芸の菊練りは上肢の強い筋力を要するため、疲労に配慮できない点で適切でない。

- 木工で椅子を作る作業は、木の切断やハンマーでの打ちこみ作業があり、患者の筋疲労を増大させることから、適さない。

- この患者は視神経炎を伴っているため、ビーズ細工のような細かい作業は眼精疲労を強める危険がある。

- 卓上編み機でマフラーを編む作業は、上肢への負担が少なく、視覚への負担もビーズ細工より少ないため、この患者に適切な作業療法となります。

- 細かいタイルモザイクのコースターを作る作業は、ビーズ細工と同様に細かい作業として眼精疲労を強める危険がある。また、タイルカッターの操作を繰り返すと上肢の筋疲労が生じやすい。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第16問

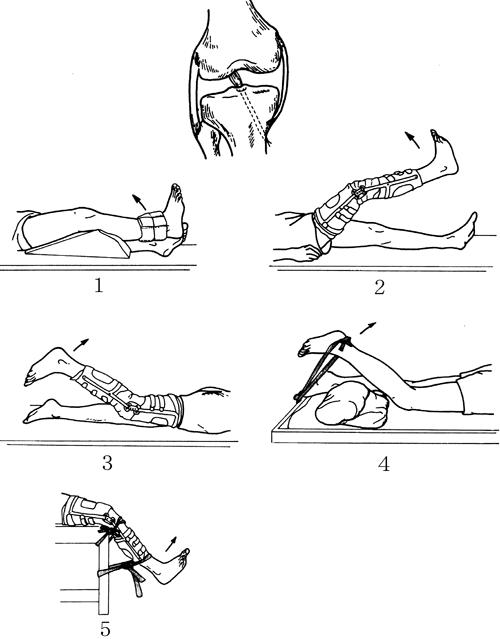

20歳の女性。1か月前に転倒し、疼痛は軽減したが膝関節の不安定感があり来院した。実施した検査を図に示す。矢印は力を加えた方向を示す。この検査で陽性となったとき、損傷されたのはどれか。

1: 外側側副靱帯

2: 後十字靱帯

3: 前十字靱帯

4: 腸脛靱帯

5: 内側側副靱帯

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第14問

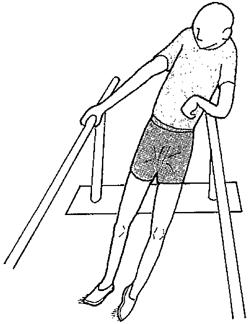

72歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。発症後3週。平行棒内立位訓練で図のような姿勢を呈する。この症状を改善するための理学療法で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 歩隔を広くして支持基底面を大きくさせる。

2: 右手で平行棒を引っ張るよう指示する。

3: 理学療法士が骨盤を左側から健側方向に押す。

4: 前方に鏡を置いて不良姿勢を認識させる。

5: レイミステ現象を利用して臥位で患側の股関節内転筋を強化する。

- 答え:1 ・4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第15問

25歳の男性。膝前十字靭帯脛骨付着部の剥離に対し、図のような縫合術を実施した。術後1/2部分荷重時期における理学療法で適切でないのはどれか。

- 答え:1

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第4問

28歳の男性。右利き。交通事故による右前頭葉背外側部の頭部外傷のため入院した。作業療法が開始され、4か月が経過した。四肢に運動麻痺や感覚障害を認めず、歩行は自立している。日中はボーッとして過ごすことが多いが、促されると日課を行う。話しかければ日常会話は問題なく成立するが、自発話は乏しい。この患者の高次脳機能評価として最も適切なのはどれか。

1: BADS

2: SLTA

3: SPTA

4: VPTA

5: CBS〈Catherine bergego scale〉

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第29問

54歳の男性。肺塞栓に併発した低酸素脳症。意識障害は2か月で回復し、歩行も2年間で介助レベルまで回復した。運動時の上肢のミオクローヌス、小刻み歩行、寡黙、認知障害や自発性低下がある。治療アプローチで誤っているのはどれか。

1: 上肢の素速い運動

2: 四つ這いでのバランス訓練

3: メトロノームを使った歩行

4: 低い台からの立ち上がり

5: 日記を用いた記憶の代償

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第7問

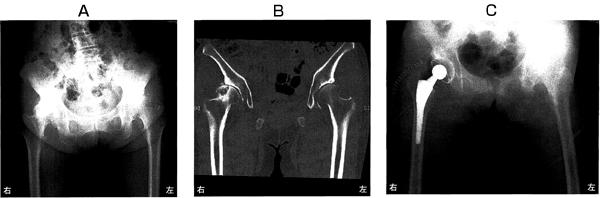

64歳の女性。10年前から歩行時に右股関節痛を生じ、徐々に増悪して歩行が困難となったため後外側アプローチによる人工股関節置換手術を受けた。術前の股関節部エックス線写真(A)、骨盤部CT(B)および術後の股関節部エックス線写真(C)を別に示す。術後の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 術後2日の大腿四頭筋の筋力強化

2: 術後3日の中殿筋の筋力強化

3: 術後7日の股関節内旋可動域訓練

4: 術後10日の荷重歩行訓練

5: 手術創治癒後の水中歩行訓練

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第16問

62歳の男性。脳出血による左片麻痺。発症後1か月で回復期リハビリテーション病棟に転棟した。左下肢のブルンストローム法ステージはIII。平行棒内にて片脚立位で図のような肢位を認めた。健側下肢の前方振り出し動作の指導過程を順番に示した。適切でないのはどれか。

1: 患脚前で両脚均等に体重をかけて立つ。

2: 患側膝関節は軽度屈曲位にする。

3: 体重を患側に移動する。

4: 上体を患側に回旋する。

5: 重心を残して患側片脚立位になる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第26問

75歳の男性。右視床出血による左片麻痺。発症後3週でブルンストローム法ステージ上肢II・下肢III。平行棒内立位で図のような症状がみられた。運動療法で適切でないのはどれか。

1: 立位で治療者が左側から繰り返し押し返す。

2: 座位でのバランス訓練を行う。

3: 鏡を見せて立位保持訓練を行う。

4: 健側下肢への体重負荷訓練を行う。

5: 高い座面の椅子から立ち上がり訓練を行う。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第15問

9歳の男児。Duchenne型筋ジストロフィー。独歩は可能だが、腹部を突き出し両肩を左右に振る動揺歩行と内反尖足とが顕著である。床からの立ち上がり動作では登はん性起立を示し、柱などにつかまればかろうじて立ち上がることができる。上肢に拘縮はなく、ゆっくりであるが両上肢を挙上することができる。この時期に行う理学療法士の対応で優先順位が高いのはどれか。

1: AFOを装着させ歩行時の内反尖足を矯正する。

2: 体幹装具を装着させ歩行時の姿勢を矯正する。

3: 松葉杖歩行の練習を行う。

4: 四つ這い移動の練習を行う。

5: 電動車椅子の購入を家族に提案する。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第4問

85歳の女性。多発性脳梗塞。2年前大腿骨転子間骨折。T字杖歩行をしていたが、最近、転倒がみられるようになった。また、痴呆が出現し声かけをしないと歩行をしなくなり、ベッドに臥床することが多くなった。介護者である嫁の要請があり訪問による理学療法を開始した。理学療法および指導で適切でないのはどれか。

1: 大腿四頭筋の等尺性筋力強化訓練

2: 介助歩行とその指導

3: 廊下に手すりを設置

4: ポータブルトイレへの移乗訓練

5: 屋外用車椅子の貸与

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

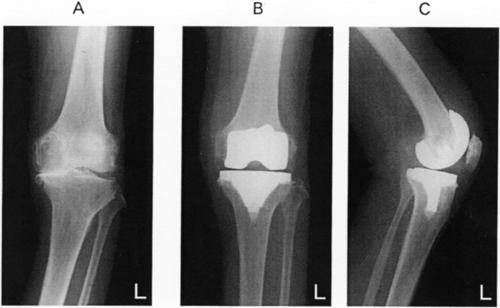

第40回午前:第11問

75歳の女性。左膝は、変形と痛みのため、可動域が屈曲20°~90°であった。左人工膝関節手術(セメント使用)を受けた。術前の膝関節エックス線単純正面立位像(別冊No. 2A)、術後の膝関節エックス線単純正面像(別冊No. 2B)および側面像(別冊No. 2C)を別に示す。術後2週の運動療法で適切でないのはどれか。

1: 足関節の底背屈運動

2: 大腿四頭筋の等尺性運動

3: 体幹筋の強化

4: 膝CPM(持続的他動運動)

5: 平行棒内免荷歩行訓練

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する