第46回午前第11問の類似問題

第36回午前:第46問

脳卒中片麻痺患者の早期理学療法で正しいのはどれか。

1: 意識障害があれば座位姿勢はとらない。

2: 意識障害がなければ健側の自動運動を行う。

3: 半側空間無視があれば座位訓練は行わない。

4: 肩関節は関節可動域訓練を行わない。

5: 股関節は外旋位に保持する。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第4問

50歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症5日経過。ブルンストローム法ステージは上肢、手指、下肢ともにIであり、ベッド上座位保持が5分間可能となった。この時期のADLとして適切なのはどれか。2つ選べ。

1: トイレでの排泄を誘導する。

2: 食事の際、右手で食器を押さえる。

3: 日中は離床し車椅子に座る。

4: ズボン着脱は背臥位で介助する。

5: 左手で右手の清拭を行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第33問

脳卒中による片麻痺Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの患者における治療について正しいのはどれか。

1: 緊張性頸反射を利用する。

2: 立位時は麻痺側下肢に荷重を促す。

3: 長下肢装具使用による歩行訓練を行う。

4: 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う。

5: 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる。

- 答え:2

- 解説:この問題では、Brunnstrom法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅳの脳卒中患者における適切な治療方法を選択することが求められています。正しい選択肢は、立位時に麻痺側下肢に荷重を促すことです。

- 緊張性頸反射を利用する方法は、このケースには適切ではありません。緊張性頸反射は、頸部の筋緊張を利用して運動を促す方法であり、上肢や手指の機能改善には直接的な効果がありません。

- 立位時は麻痺側下肢に荷重を促すことが正しい治療方法です。これにより、麻痺側下肢の筋力や関節可動域の改善が期待できます。

- 長下肢装具使用による歩行訓練は、下肢の機能がさらに低下している患者に適用されることが多いため、このケースでは適切ではありません。

- 麻痺側上肢では重錘を用いた反復運動を行う方法は、筋力の向上を目的とした治療法ですが、このケースでは適切ではありません。上肢の機能改善には、より機能的な運動やタスク指向訓練が適切です。

- 非麻痺側上肢を拘束し麻痺側を強制的に使用させる方法は、CI療法と呼ばれますが、このケースでは適切ではありません。CI療法は手指の随意伸展が可能な患者に適用されるため、手指の機能が低下しているこのケースには不適切です。

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第6問

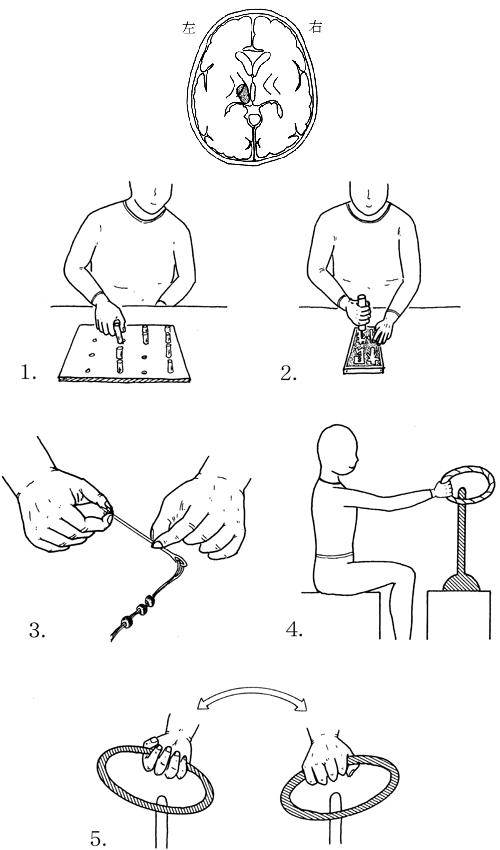

47歳の右利きの女性。脳出血発症後2か月経過。ブルンストローム法ステージは上肢IV、手指IV、下肢V。麻痺側の感覚障害を認めた。図に発症時の出血部位(出血部位:網かけ)を示す。脳の他の部位には萎縮や低吸収域を認めなかった。患側上肢の分離運動を促通するための作業で適切でないのはどれか。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第13問

62歳の男性。閉塞性動脈硬化症。著しい感染を伴った下肢壊疽に対して大腿切断術が施行され短断端となった。糖尿病性末梢神経障害を合併している。この患者の術直後の断端管理で適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 断端の色調を観察する。

2: 断端の自動運動を行う。

3: 切断部の温熱療法を行う。

4: ギプスソケットを装着する。

5: 切断側股関節を外転位に保持する。

- 答え:1 ・2

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第17問

20歳の男性。統合失調症。専門学校に通っていたが、いじめをきっかけに引きこもる生活となった。次第に容姿を批判される幻聴が生じ、不穏興奮状態となって精神科に入院した。3週後、不穏興奮は落ち着いたため作業療法が開始されたが、抑うつ気分の訴え、睡眠過剰および無力感などの状態がみられていた。この患者の回復指標として適切なのはどれか。

1: 億却さを訴える。

2: 発語が減少する。

3: 退屈感を訴える。

4: 異常体験を訴える。

5: 作業手順が混乱する。

- 答え:3

- 科目:統合失調症

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第12問

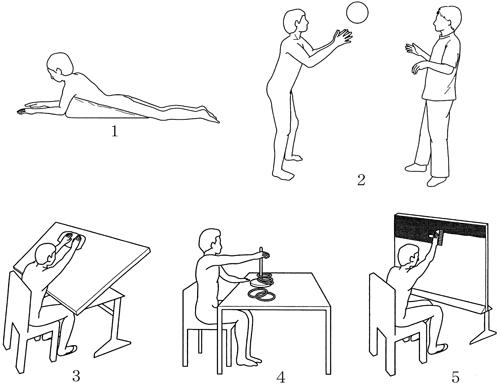

67歳の男性。パーキンソン病、ヤールの重症度分類ステージIII。室内は伝い歩き、屋外は歩行車を用いているが、最近、体幹の前屈傾向が見られ、時々つまずいて転倒する。この患者の作業療法場面について適切でないのはどれか。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第26問

59歳の女性。脳梗塞発病後、小梗塞の再発を繰り返し精神症状が前景化したため、精神科病院に転院になった。記銘力障害があるが、理解力や判断力は日によって波がある。言語がやや不明瞭で、移動は小刻み歩行である。この患者の病態で正しいのはどれか。

1: 仮性認知症

2: 早発認知症

3: まだら認知症

4: 全般性認知症

5: 視床性認知症

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第10問

65歳の男性。右利き。突然の意識消失のため救急搬入された。診察時のJCSⅢ-200、血圧210/120 mmHg、脈拍90/分であった。搬送時の頭部CTを示す。入院翌日に理学療法が依頼された。JCSⅡ-10、血圧150/100 mmHg、脈拍90/分で、バイタルチェックを行いながら、理学療法を開始することになった。この日に行う訓練で適切なのはどれか。

1: ギャッジアップ訓練

2: 車椅子座位訓練

3: 健側下肢の筋力訓練

4: 寝返り練習

5: 下肢装具を装着しての立位訓練

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第7問

55歳の女性。右利き。脳梗塞による左片麻痺。発症15日目のブルンストローム法ステージは上肢III・手指III・下肢III、左足にクローヌスと内反尖足を認める。感覚障害や高次脳機能障害はない。早期に移動能力を獲得するために適切な装具はどれか。

1: 靴型装具

2: 短下肢装具

3: 硬性膝装具

4: 長下肢装具

5: 骨盤帯付長下肢装具

- 答え:2

- 科目:義肢・装具・支援機器・自助具等

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第10問

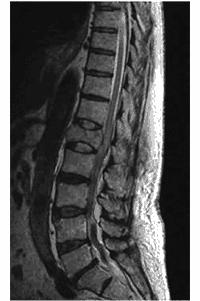

68歳の男性。作業中に脚立の上から転落したため搬入された。強い腰痛を訴え、下肢の運動麻痺が認められる。脊椎MRIを示す。画像所見上、損傷部位として考えられるのはどれか。

1: 第9胸椎

2: 第11胸椎

3: 第1腰椎

4: 第3腰椎

5: 第5腰椎

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第38問

49歳の男性。アルコール依存症。40歳から通院でカウンセリングを受けていた。今回、連休中に連続飲酒となり、医師の勧めで専門病院に入院した。入院後、離脱症状が出現した。離脱症状から回復した後、作業療法が処方された。作業療法の初回面接で両足下腿のしびれ感を訴えた。この時期の作業種目で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.散 歩イ.ストレッチ体操ウ.ソフトボールエ.卓 球オ.バレーボール

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第11問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。作業療法導入期としてこの患者に適した治療的活動はどれか。

1: 調理訓練の献立作成

2: 頭文字記憶法を使ってスーパーマーケットで買い物練習

3: 100ピースのジグソーパズル作り

4: 左端に印しを付けた文章の模写

5: トランプのマークによる分類

- 答え:5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第34問

脊髄性運動失調症でみられるのはどれか。

1: 折りたたみナイフ現象

2: 断綴性発語

3: 羽ばたき振戦

4: 酩酊歩行

5: Romberg徴候陽性

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第19問

70歳の女性。脳梗塞による右片麻痺。発症後5か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにIII。AFOとT字杖とで屋内歩行が自立した。ADL指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 自宅室内ではAFOを使用しない。

2: 浴槽への出入りは座位移動で行う。

3: セーターは座位で着脱する。

4: ズボンは立位で着脱する。

5: 洗顔は立位で行う。

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第12問

25歳の男性。事務職。外傷性脳損傷後5か月経過。明らかな麻痺はなく、いつも落ち着きなく動き回る。些細なことですぐに怒り出し、軽度の記銘力障害がある。作業療法の指導で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.メモを利用する。イ.怒ったときは本人に詳しく理由を聞く。ウ.慣れたことより目新しい課題を設定する。エ.定期的に受傷前の職場に通う。オ.作業工程を短く区切って指示する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午前:第7問

50歳の女性。左椎骨動脈解離によるWallenberg症候群で3週経過した。四肢に麻痺と高次脳機能障害はないが、摂食嚥下障害があり経鼻経管栄養が開始された。嚥下造影では咽頭収縮不良による左側咽頭通過障害を認め、唾液を常にティッシュで拭っている状態である。発熱はなく、呼吸状態は安定している。この患者への対応で正しいのはどれか。

1: 間接訓練は禁忌である。

2: 頸部左回旋して嚥下する。

3: 間欠的経管栄養の適応はない。

4: 垂直座位で唾液の誤嚥を防ぐ。

5: 頸部の筋力訓練は禁忌である。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第34問

70歳の男性。アルツハイマー型認知症。約1年前、家族に言動を注意されてからふさぎ込んだ。それ以来、家族との会話も少なくなった。最近、財布の置き場所を忘れたり、お湯を沸かそうとしてガスをつけたまま外出してしまうことが目立つようになった。1か月前、買い物に行ったまま自宅への帰り道がわからなくなり保護され入院した。作業療法の初期プログラム設定で適切でないのはどれか。

1: 患者の生活史を重視する。

2: 個別訓練から始める。

3: 自信が得られるようにする。

4: 作業には変化をつける。

5: 安心感のもてる作業環境をつくる。

- 答え:4

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する