第34回午前第23問の類似問題

第35回午前:第23問

70歳の女性。7年前にパーキンソン病の診断を受けた。現在、ヤールの重症度分類はステージIII。夫、息子夫婦と同居。発症前は夫とシルバーダンスクラブに所属し活躍していた。生活上の指導で適切でないのはどれか。

1: ベッド柵を取り付ける。

2: トイレに手すりを設置する。

3: 廊下に厚めの絨毯を敷く。

4: 家事の分担を相談する。

5: ダンスに出かける機会を相談する。

- 答え:3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

70歳の男性。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として誤りはどれか。2つ選べ。

1: 息切れがなければ酸素を一時的に止める。

2: 息切れがあれば入浴しない。

3: 階段昇降では時々立ち止まり深呼吸をする。

4: 食事は高カロリーのものを摂取する。

5: エネルギー消費の多い日常生活動作を指導する。

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午後:第5問

69歳の男性。慢性心不全。心肺運動負荷試験の結果を受け、主治医から3 METsまでの運動制限の指示があった。選択する活動で適切なのはどれか。

1: 屋内の掃除

2: 家具の運搬

3: ペンキ塗り

4: 階段を上がる

5: 歩行(107 m/分)

- 答え:1

- 解説:この問題では、慢性心不全の患者に対して3 METsまでの運動制限が指示されているため、適切な活動を選択する必要があります。METsは、基礎代謝率に対する運動の強度を示す指標で、1 METは安静時の酸素消費量に相当します。

- 屋内の掃除は、3.0 METsの活動であり、指示された運動制限の範囲内で適切な活動です。

- 家具の運搬は、6.0 METsの活動であり、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- ペンキ塗りは、室内や家具の仕上げ塗装の場合3.3 METs、家の外壁塗装の場合5.0 METsの活動であり、どちらの場合も指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 階段を上がるのは、8.0 METsの活動であり、指示された運動制限を大幅に超えているため、適切な活動ではありません。

- 歩行(107 m/分)は、かなり速い速度での平地歩行であり、5.0 METsの活動であるため、指示された運動制限を超えているため、適切な活動ではありません。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第31問

25歳の男性。外傷性頸髄損傷。現在は図のような動作で食事を行っている。この患者に対して急性期に行った呼吸理学療法で誤っているのはどれか。

1: 胸郭モビライゼーション

2: 肋間筋強化

3: 息こらえ練習

4: 介助咳嗽練習

5: 体位排痰法

- 答え:2

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第51問

慢性閉塞性肺疾患の作業療法で適切でないのはどれか。

1: ろうそく吹きで呼気筋の筋力強化を行う。

2: 安静時の脈拍が100/分以上では作業を中止する。

3: 全身の筋緊張の緩和を図る。

4: ヤスリがけで作業耐久性を高める。

5: 作業中も腹式呼吸を維持させる。

- 答え:4

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第29問

Hoehn&Yahrの重症度分類ステージⅢのParkinson病に対する在宅での訓練指導で適切でないのはどれか。

1: 片膝立ちからの立ち上がり訓練

2: リズムに合わせた上肢の運動

3: 他動的な筋ストレッチ訓練

4: 四つ這いでのバランス訓練

5: 目印を用いた歩行訓練

- 答え:1

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第81問

パーキンソン病患者のすくみ足に対する家族への指導で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.向かい合って両手を引いて歩く。イ.後方から骨盤を押して歩く。ウ.リズムに合わせて1歩を踏み出す。エ.床に踏み越える目印のテープを貼る。オ.両腕を大きく振って階段を昇る。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:3 ・4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第7問

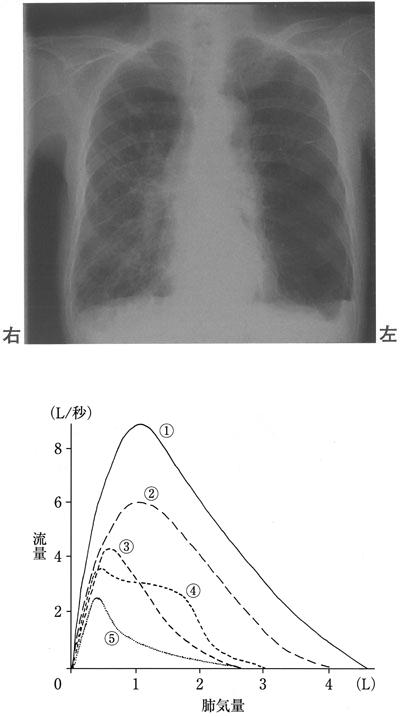

75歳の男性。身長170 cm、体重48 kg、BMI 16.6。約10年前から呼吸困難が出現し自宅近くの医院で加療していた。徐々に呼吸困難感が増悪してきており、50 m程度の連続歩行で呼吸困難感のため休息が必要である。動脈血ガス分析PaO2 65 Torr、PaCO2 48 Torr、肺機能検査%VC 81%、FEV1% 31%であった。患者の胸部エックス線写真を示す。予測されるフローボリューム曲線として最も適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第87問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.呼吸訓練では呼気時間の延長を図る。イ.呼吸困難時の呼吸介助法は背臥位で行う。ウ.腹式呼吸の習得には胸鎖乳突筋の収縮を確認する。エ.下葉部に痰を認めたら座位にて体位排痰を行う。オ.痰の粘性が低ければハフィング(huffing)が排痰に有効である。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第18問

65歳の男性。脳卒中左片麻痺。発症後3か月経過。Brunnstrom法ステージは上肢、手指、下肢ともにII。左肩関節には1横指の亜脱臼があり、肩手症候群を合併している。座位は不安定で、体幹は患側前方へ傾く。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 患側下肢の随意運動の促通

2: 患側片肘立ちからの起き上がり練習

3: 座位での健側上肢体重支持の練習

4: 座位で両側への重心移動練習

5: 長下肢装具を用いた平行棒内立位練習

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

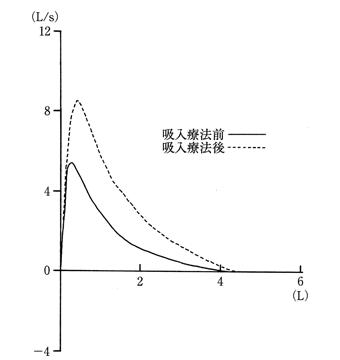

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第9問

20歳の男性。脊髄損傷(第12胸髄節まで機能残存)。この患者のキャスター上げ訓練で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は車椅子の後方に立つ。

2: ひもはクロスバーに結ぶ。

3: 一旦前進して止めるようにして上げる。

4: 後方に転倒しやすいときは頸部を屈曲させる。

5: ハンドリムから手を放さないようにバランスをとる。

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する