第45回午後第32問の類似問題

第56回午後:第43問

発症初期から易転倒性がみられるのはどれか。

1: Charcot-Marie-Tooth病

2: 筋萎縮性側索硬化症

3: 進行性核上性麻痺

4: 脊髄小脳変性症

5: Parkinson病

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第78問

脳血管性痴呆で誤っているのはどれか。

1: 初期症状として頭痛やめまいがある。

2: しばしば片麻痺を伴う。

3: しばしば感情失禁を伴う。

4: 進行は階段状である。

5: 短期記憶は保たれる。

- 答え:5

- 科目:精神障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第90問

神経麻痺と起こり得る症状の組合せで正しいのはどれか。

1: 腋窩神経麻痺――――――下垂指

2: 肩甲上神経麻痺―――――Phalen徴候

3: 前骨間神経麻痺―――――涙滴徴候

4: 大腿神経麻痺――――――下垂足

5: 副神経麻痺―――――――翼状肩甲

- 答え:3

- 解説:神経麻痺は、神経が損傷されることで筋力低下や筋萎縮などの症状が現れる。正しい神経麻痺と症状の組み合わせは前骨間神経麻痺と涙滴徴候である。

- 腋窩神経麻痺は三角筋や小円筋を支配するため、筋力低下や筋萎縮が見られる。下垂指は橈骨神経麻痺で見られるため、この組み合わせは正しくない。

- 肩甲上神経麻痺は棘上筋や棘下筋を支配するため、肩関節運動痛や脱力、筋萎縮が見られる。Phalen徴候は正中神経の障害で見られるため、この組み合わせは正しくない。

- 前骨間神経麻痺は長母指屈筋、示指深指屈筋、方形回内筋を支配するため、麻痺により涙滴徴候(母指と示指で正円を作ろうとしても涙滴型となる)が見られる。この組み合わせは正しい。

- 大腿神経麻痺は腸骨筋、縫工筋、大腿四頭筋、恥骨筋、膝関節筋などを支配するため、麻痺により膝関節の伸展が障害される。下垂足は腓骨神経麻痺で見られるため、この組み合わせは正しくない。

- 副神経麻痺は胸鎖乳突筋や僧帽筋を支配するため、麻痺により筋力低下と筋萎縮が見られる。翼状肩甲は長胸神経麻痺で見られるため、この組み合わせは正しくない。

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第4問

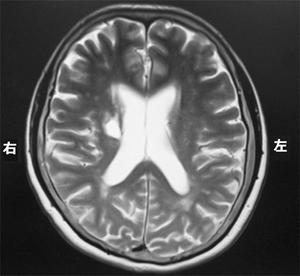

70歳の女性。右利き。脳梗塞を発症し搬送された。発症後2か月の頭部MRI示す。現時点で最も出現しやすい症状はどれか。

1: 運動麻痺

2: 嚥下障害

3: 視覚障害

4: 聴覚障害

5: 失語症

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第65問

球麻痺の症状で誤っているのはどれか。

1: 嚥下障害

2: 構音障害

3: 舌の萎縮

4: 舌の線維束性攣縮

5: 下顎反射の亢進

- 答え:5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第9問

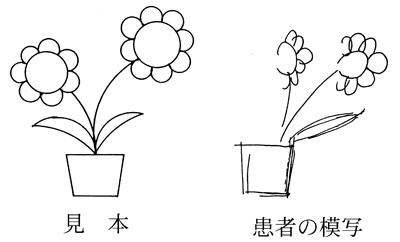

60歳の男性。脳梗塞。発症後9か月経過。現在、左片麻痺は軽度だが、日常生活上の介助量は多大である。模写課題の結果を図に示す。この患者への対応で誤っているのはどれか。

1: 物品呼称の訓練

2: 左方注意の習慣化

3: 構成課題の訓練

4: 口頭での行為確認の習慣化

5: 衣服への目印の付加

- 答え:1

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

麻痺のない大脳半球損傷患者の病態と検査所見との組合せで適切なのはどれか。

1: 観念運動失行-お茶を入れるまねができない。

2: 観念失行-他者の指の形を模倣できない。

3: 運動維持困難-閉眼で舌を出させると目が開いてしまう。

4: 運動消去現象-感覚刺激に反応して片手を挙上できない。

5: 着衣失行-衣類のボタンやポケットの意味が分からない。

- 答え:3

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第49問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害で誤っているのはどれか。

1: 仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2: 急性期には高頻度にみられる。

3: 食物は刺激の少ないぬるめの温度が基本となる。

4: 体位の違いで誤嚥の危険性が変わる。

5: 誤嚥を伴うと肺炎の危険性が高くなる。

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第62問

顔面筋麻痺について正しいのはどれか。

1: 片側大脳病変では前頭筋麻痺が生じる。

2: 片側橋病変では同側の顔面筋麻痺が生じる。

3: 片側延髄下部病変では同側の顔面筋麻痺が生じる。

4: 大脳病変では電気治療が有効である。

5: 末梢性病変では顔面筋全体の同時収縮を促すように電気治療を行う。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第75問

脳性麻痺で正しい組合せはどれか。

1: 片麻痺-上肢よりも下肢に強い麻痺がある。

2: 両麻痺-下肢よりも上肢に強い麻痺がある。

3: 両麻痺-麻痺の強さに左右差はない。

4: アテトーゼ-下肢よりも上肢に顕著に現れる。

5: 四肢麻痺-体幹機能は保たれる。

- 答え:4

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第91問

右延髄外側の脳梗塞で認められるのはどれか。

1: 右顔面の温痛覚障害

2: 右顔面神経麻痺

3: 右上斜筋麻痺

4: 右片麻痺

5: 左小脳性運動失調

- 答え:1

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第83問

小脳症状として適切なのはどれか。2つ選べ。

1: ジスメトリー

2: 折りたたみナイフ現象

3: 深部感覚障害

4: 病的反射陽性

5: 筋緊張低下

- 答え:1 ・5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第31問

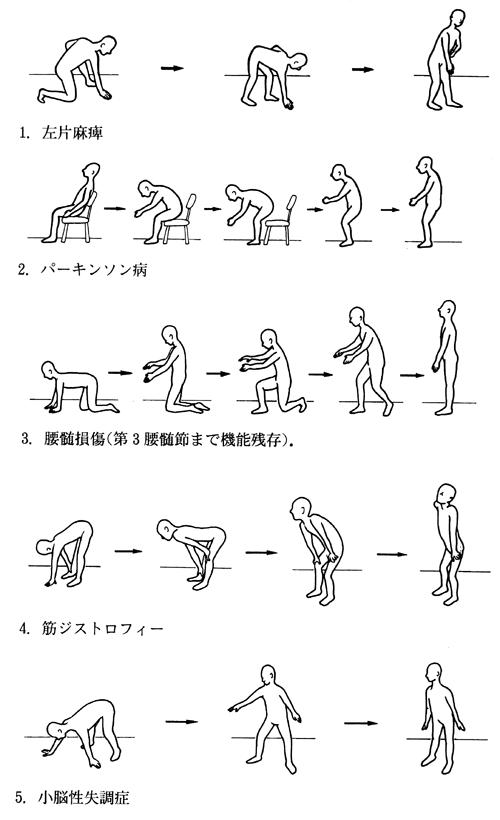

図に示す立ち上がり動作手順と疾患(障害)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 左片麻痺

2: パーキンソン病

3: 腰髄損傷(第3腰髄節まで機能残存)

4: 筋ジストロフィー

5: 小脳性失調症

- 答え:3

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第61問

脳卒中患者の摂食・嚥下障害について誤っているのはどれか。

1: 仮性球麻痺や球麻痺に伴いやすい。

2: 急性期には高頻度にみられる。

3: 誤嚥を伴うと肺炎の危険性が高くなる。

4: 体位の違いで誤嚥の危険性が変わる。

5: 食物は刺激のない人肌の温度が基本となる。

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第33問

脳卒中発症後2週間以内に生じにくい合併症はどれか。

1: 意識障害

2: 消化管出血

3: 肩手症候群

4: 摂食嚥下障害

5: 深部静脈血栓症

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第89問

感覚障害を合併するのはどれか。2つ選べ。

1: 多発性硬化症

2: 重症筋無力症

3: 筋萎縮性側索硬化症

4: 肢帯型筋ジストロフィー

5: 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー

- 答え:1 ・5

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第9問

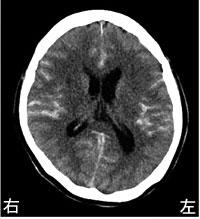

60歳の男性。仕事中に意識障害を発症したため、救急車で搬入された。緊急手術を行い順調に経過していたが、術後7日目に突然右片麻痺が出現した。入院時の頭部CTを示す。麻痺の原因として最も考えられるのはどれか。

1: 正常圧水頭症

2: 血管攣縮

3: 脳内出血

4: 脳挫傷

5: 脳膿瘍

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第7問

70歳の男性。脳硬塞片麻痺、発症後2か月。図の上の絵を患者の正面に置き、模写を指示したところ、下の図のように描いた。この障害への対応として適切でないのはどれか。

1: 食事場面で患側にある食物を意識させる。

2: 体幹は健側方向への回旋を意識させる。

3: 理学療法士は患側に立って治療を行う。

4: 車椅子での集団風船バレーに参加させる。

5: 車椅子の患側のブレーキレバーに目印をつける。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第41問

左中大脳動脈閉塞で生じやすい高次脳機能障害はどれか。

1: 自然にバイバイと手を振ることはできるが、指示されるとできない。

2: 着る手順を説明できるが、誤った着方をする。

3: 重度の運動麻痺があるのに、歩けると主張する、

4: 視界の左半分にある物を見落とす。

5: 色紙の色分けができない。

- 答え:1

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第27問

Wallenberg症候群において病巣と同側に認めるのはどれか。2つ選べ。

1: 下肢麻痺

2: 小脳失調

3: 声帯麻痺

4: 上下肢の触覚低下

5: 上下肢の温痛覚脱失

- 答え:2 ・3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する