第35回午前第13問の類似問題

第45回午後:第6問

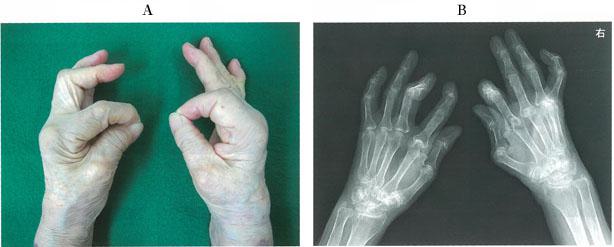

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する作業療法で適切なのはどれか。

1: 箸の使用を禁止する。

2: 家事の量を減らすことを指導する。

3: 上肢に対する筋力訓練は高負荷で行う。

4: 左母指IP関節にサック型固定装具を作製する。

5: 疼痛のある時期の手関節のROM訓練は他動で行う。

- 答え:4

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第20問

45歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。病棟内のADLは自立している。最近、「箸が使いにくい」と訴えるようになった。上肢機能の維持を目的とした作業療法で適切なのはどれか。

1: 陶芸の菊ねりによる上肢筋力の維持

2: 機織りの整経による上肢可動域の維持

3: 銅板細工による協調運動の維持

4: 革細工のカービングによる手指筋力の維持

5: クロスステッチ刺繍による手指巧緻性の維持

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第14問

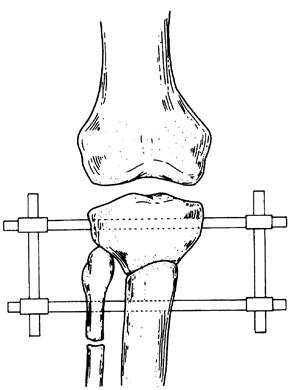

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第13問

29歳の女性。歩行困難を主訴に整形外科外来を受診したが、検査では異常は認められなかった。紹介されて精神科外来を受診し、入院することとなった。手足がふるえ、軽い麻痺のような脱力があり、自立歩行ができないため車椅子を使用している。立位保持や移乗に介助を必要とし、ADLはほぼ全介助である。この患者の障害はどれか。

1: 社会恐怖

2: 強迫性障害

3: 離人性障害

4: 転換性障害

5: パニック障害

- 答え:4

- 科目:その他の精神障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第8問

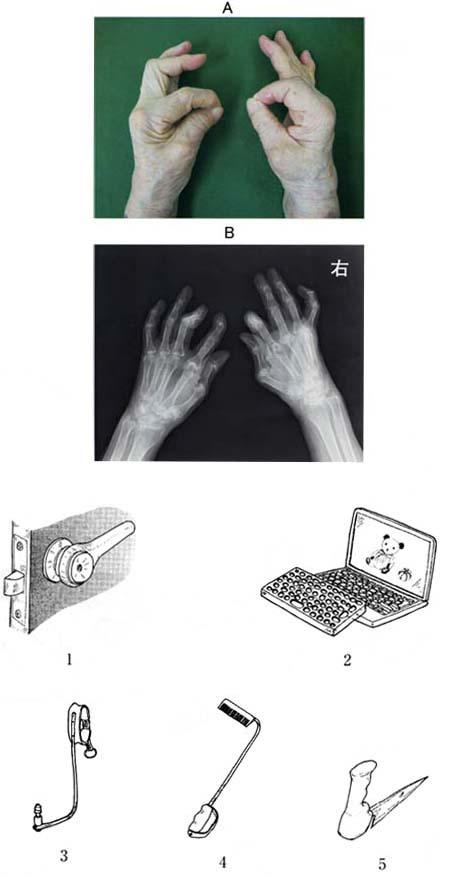

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節に可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために坐薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:1 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第5問

86歳の女性。脳梗塞による左片麻痺、発症後1年半が経過した。ADLは介助すればおかゆなどの調理食を食べる以外は全介助、ドーナツ型の枕を使用してベッド上で臥床している。全身の筋萎縮、筋短縮と関節拘縮を著明に認める。退院時に介護保険を利用してベッドやマットを準備したが、体圧分散マットのような特殊マットは利用していない。作業療法士が自宅訪問したときのベッド上での肢位を示す。褥瘡予防と姿勢保持のために背臥位でポジショニングを行う。クッションを置く部位で正しいのはどれか。

1: 後頸部

2: 肩甲骨背面

3: 腰背部

4: 右大転子部

5: 両大腿内側

- 答え:5

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第62問

変形性股関節症に対する人工関節全置換術後早期の理学療法で正しいのはどれか。

1: 股関節を内転位に保持する。

2: 骨セメントを使用した場合は荷重開始を遅くする。

3: 術直後から車椅子移動を行う。

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮を促す。

5: 拘縮予防のための股関節回旋の可動域訓練を行なう。

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第7問

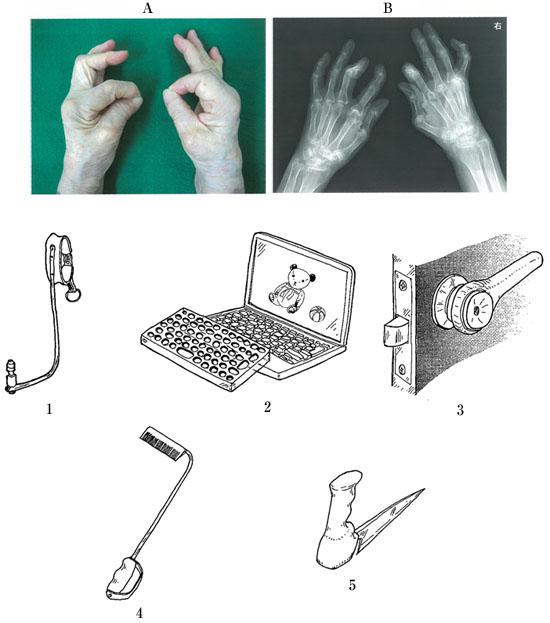

68歳の女性。関節リウマチ。右利き。夫との2人暮らし。肩関節と肘関節とに可動域制限はない。膝関節痛の鎮痛のために座薬を用いている。手関節痛が強いときには夫が家事を行っているが、できるだけ自分でやりたいという気持ちが強い。手指の写真(A)とエックス線写真(B)とを示す。この患者に対する自助具で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:3 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第22問

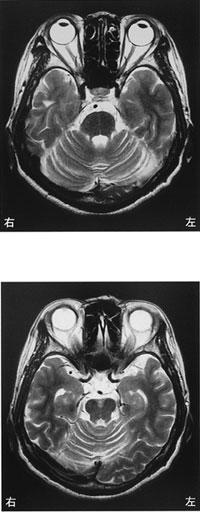

55歳の男性。3年前からろれつが回らず歩行が不安定で介助が必要であり、起き上がるとめまいが起こる。上肢の測定障害のためADLが制限されている。頭部MRIを示す。この患者に対する適切な治療計画はどれか。

1: 四つ這い訓練

2: 主動筋と拮抗筋との協調運動訓練

3: 反動を利用した立ち上がり訓練

4: ロフストランド杖による歩行訓練

5: 改造自動車を利用した移動の指導

- 答え:2

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第24問

50歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、歩行は自立しているが、更衣、入浴動作に介助が必要である。この時期の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.高負荷での筋力増強訓練イ.頸椎固定装具の作製ウ.電動車椅子の操作エ.呼吸筋群の強化訓練オ.上肢の関節可動域訓練

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第31問

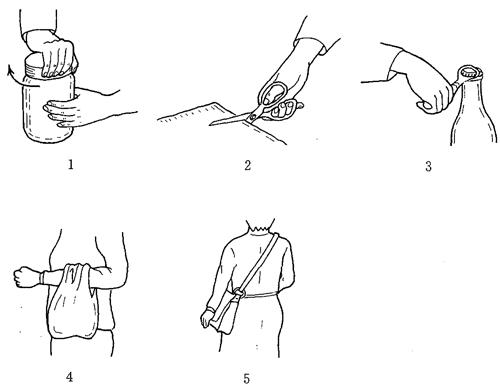

50歳の女性。関節リウマチ。スタインブロッカーのステージIII、クラスIII。日常生活の指導で適切なのはどれか。2つ選べ。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第98問

人工膝関節全置換術患者の日常生活で制限が大きいのはどれか。

1: 靴着脱

2: 和式トイレ

3: 足の爪切り

4: 歩行

5: 階段昇降

- 答え:2

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第25問

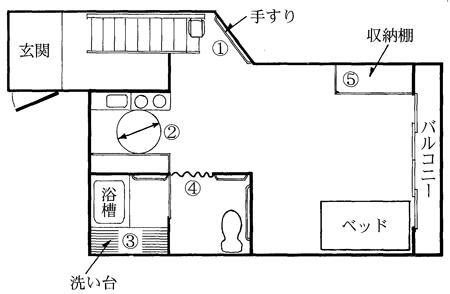

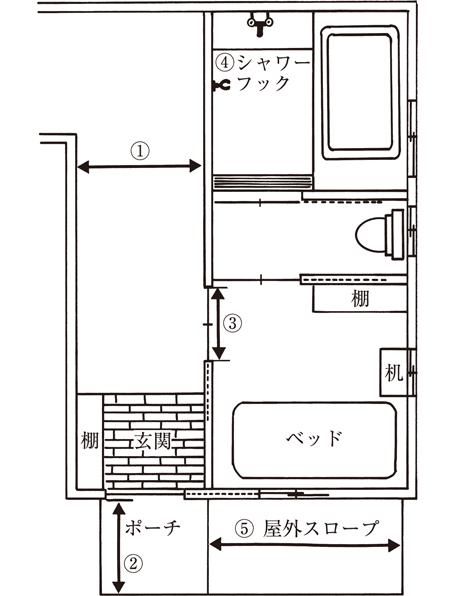

65歳の女性。脊髄損傷(第10胸髄節まで機能残存)。1階は店舗のため、階段に昇降機を設置することとした。普通型車椅子での生活に必要な家屋改造計画を図に示す。適切なのはどれか。

1: ①高さ100〜120 cm

2: ②直径90〜120 cm

3: ③高さ40〜45 cm

4: ④幅70〜80 cm

5: ⑤高さ80〜170 cm

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

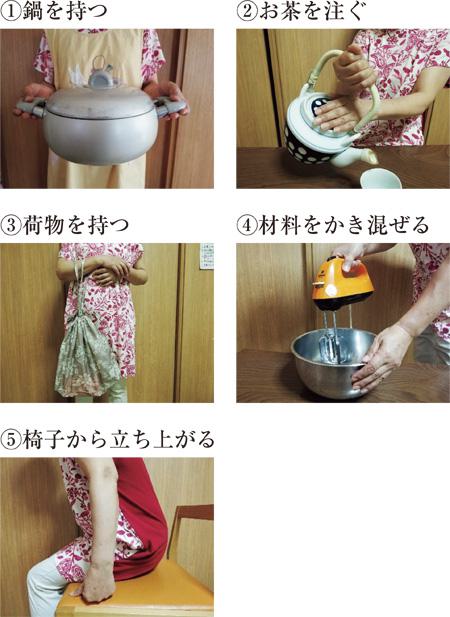

第57回午後:第7問

60歳の女性。関節リウマチ。SteinbrockerのステージⅡ、クラス2。この患者の日常生活場面を示す。関節保護の指導をすべき動作はどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第11問

70歳の女性。ADLは一部介助でサークル型歩行器を用いて50 mの移動ができる。頭部MRIを示す。歩容としてみられるのはどれか。

1: はさみ足歩行

2: 分回し歩行

3: 中殿筋歩行

4: 失調性歩行

5: 鶏歩

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午前:第8問

62歳の男性。5年前に脊髄小脳変性症と診断され、徐々に歩行障害が進行している。体幹失調が顕著で、下肢には協調運動障害があるが筋力は保たれている。歩隔をやや広くすることで左右方向は安定しているが、前後方向への振り子様の歩容がみられる。最近になって自力歩行が困難となり、理学療法で歩行器を用いた歩行を練習している。この患者の歩行器に工夫すべき点で適切なのはどれか。

1: サドル付型を用いる。

2: ピックアップ型を用いる。

3: 歩行器は軽量のものを選ぶ。

4: 上肢支持面の側方に重錘を装着する。

5: 上肢支持面は前腕部で支持できる高さにする。

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第15問

45歳の男性。筋萎縮性側索硬化症。発症から1年経過している。ADLは自立しているが、主に下肢の筋力低下、バランス不良および鶏歩が認められる。理学療法で適切なのはどれか。

1: 車椅子操作の練習

2: 下肢の漸増抵抗運動

3: 両松葉杖での歩行練習

4: 感覚再教育によるバランス練習

5: プラスチックAFOを装着した歩行練習

- 答え:5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第8問

28歳の女性。頸髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)。車椅子とベッド間の移乗は前・後方移動で自立し、ADLは自助具や環境整備で自立の見込みを得た。住宅改修を図に示す。正しいのはどれか。2つ選べ。

1: ①の廊下幅は歩行者とのすれ違いのために140 cmにした。

2: ②のポーチの幅は車椅子を回転させるために100 cmにした。

3: ③の廊下と居室の開口部通過の幅は90 cmにした。

4: ④のシャワーフックの位置の高さは150 cmにした。

5: ⑤の屋外スロープの勾配は1/4にした。

- 答え:1 ・3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第30問

60歳の女性。主婦。歩行開始時に両膝関節内側に疼痛が出現した。内反型変形性膝関節症と診断され、大腿脛骨角180°、BMI指数29.0であった。理学療法で適切でないのはどれか。

1: SLRによる大腿四頭筋強化訓練

2: 起立・歩行時の外側楔状足底板の使用

3: 外出時の軟性膝装具の使用

4: 1日1万歩のウォーキング

5: 1日30分間の自転車エルゴメーター

- 答え:4

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第8問

80歳の女性。3か月前に居間で尻もちをついた。1か月前に第5腰椎圧迫骨折と診断され、腰痛が持続している。現在は促せば1km以上の歩行が可能だが、日ごろは転びそうな感じがするため自宅内での生活を送っている。ICF(国際生活機能分類)に基づく記載の組合せで誤っているのはどれか。

1: 個人因子 − 外向性の中等度の障害

2: 心身機能 − 転倒感の中等度の機能障害

3: 身体構造 − 腰部脊柱の中等度の構造障害

4: 活 動 − 自宅内の移動(能力)が可能(困難なし)

5: 活 動 − 長距離歩行(能力)が可能(困難なし)

- 答え:1

- 科目:基礎理学療法学・理学療法管理学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する