第34回午前第1問の類似問題

第53回午前:第7問

70歳の男性。脳卒中による右片麻痺。現在のADLは次のとおりである。食事は普通食を先割れスプーン使用で自立、整容は自立、更衣は自立。トイレは部分介助、入浴は部分介助。背臥位から自力で起き上がり端座位保持可能だが、車椅子への移乗は監視が必要。移動は車椅子にて自立。排便や排尿は時々失禁がある。Barthel Indexの得点はどれか。

1: 35点

2: 45点

3: 55点

4: 65点

5: 75点

- 答え:3

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

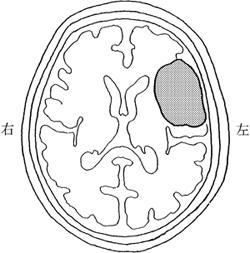

第37回午前:第11問

54歳の右利きの男性。脳梗塞。図のような頭部画像病変であった。みられやすい症状はどれか。

1: 他人の手徴候

2: 観念失行

3: ブローカ失語

4: ゲルストマン症候群

5: ウェルニッケ失語

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第30問

脳卒中片麻痺患者の左半側空間無視に対する導入時の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 理学療法士は左側に位置する。

2: 左側身体へ触覚刺激を高める。

3: 左側への体軸内回旋を加える。

4: 鏡による視覚刺激を利用する。

5: 右方から左方へ注意を移動させる。

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第27問

45歳の男性。髄膜脳炎。手足の麻痺はなく、1年後には身の回りの動作が自立した。新しいことが覚えられない記銘力障害が残った。病前の職業は会社員(営業)。この患者の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.計算ドリルの練習イ.メモの利用ウ.一日のスケジュール表作成エ.新聞の音読オ.電話対応の練習

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

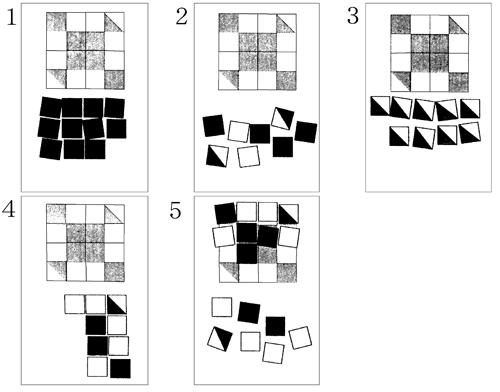

第38回午前:第10問

30歳の女性。外傷性脳損傷。3か月前の追突事故による前頭葉症状が主症状である。運動麻痺は軽微である。簡単な日常会話は可能であるが概念操作などの抽象思考が障害されている。この患者に構成行為評価のためブロックデザイン検査を行った。この患者で認めにくいのはどれか。

- 答え:4

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第48問

脳卒中に合併した肩手症候群で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.腫脹、疼痛の時期と萎縮性変化の時期とがある。イ.原因は自律神経機能異常と考えられる。ウ.ROM訓練は中止する。エ.男性の右片麻痺患者に多い。オ.脳卒中発症10週以後に発症する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第11問

57歳の男性。筋萎縮性側索硬化症と診断されて3年が経過。四肢や体幹に運動麻痺を生じてベッド上の生活となりADLは全介助。さらに球麻痺症状を認め、安静時も呼吸困難を自覚する。この患者がコミュニケーション機器を使用する際の入力手段として適切なのはどれか。

1: 舌

2: 手指

3: 口唇

4: 呼気

5: 外眼筋

- 答え:5

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第6問

49歳の男性。くも膜下出血後、高次脳機能障害の診断を受けた。現在は妻が車で送迎し、通院リハビリテーション治療と作業所への通所を行っている。WAIS-Ⅲは言語性IQ77点、動作性IQ70点、全検査IQ72点。三宅式記銘力検査で、有関係対語5-7-8、無関係対語0-1-1、TMTで、A84秒、B99秒。妻がフルタイムで復職するため、通院や通所への対応が必要となった。本人は自分で車を運転しての通院・通所を希望している。対応として正しいのはどれか。

1: 通院や通所を中止する。

2: 運転免許証を返納させる。

3: バスを利用しての外出訓練を行う。

4: 自分で車を運転しての外出訓練を行う。

5: ケアマネジャーと一緒の外出訓練を行う。

- 答え:3

- 解説:この患者は高次脳機能障害があり、IQと記憶力が低いため、車の運転は危険と判断される。そのため、バスを利用した外出訓練が適切な対応となる。

- 妻がフルタイムで復職するとしても、通院や通所を中止してよい理由はない。患者のリハビリテーション治療や作業所への通所は継続するべきである。

- 運転免許証の返納は、作業療法士が最終判断することはできない。認知症やてんかんなど、運転に支障がある場合、医師が都道府県の公安委員会に連絡する届け出制度がある。

- この患者はWAIS-Ⅲにおける全検査IQが72点であり、三宅式記銘力検査の結果から記憶機能の低下があることもわかる。車の運転は危険と判断し、バスを利用した外出訓練を行うとよい。

- この患者はIQと記憶力が低い。また、妻もフルタイムで復職するため、患者の運転する車への同乗が困難であり、車の運転は危険である。自分で車を運転しての外出訓練は適切ではない。

- 外出訓練はケアマネジャーの業務ではない。外出訓練は作業療法士や理学療法士と行ったほうがよい。ケアマネジャーと一緒の外出訓練は適切ではない。

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

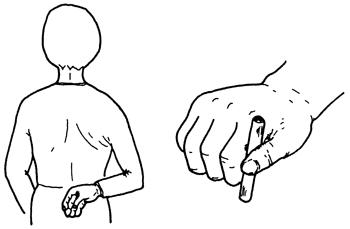

第38回午前:第3問

脳血管障害患者のブルンストローム法ステージテストで、「手を背中の後に」「ペグを取って」の指示に対して図のような運動をした。上肢・手指のステージはどれか。

1: 上肢IV・手指V

2: 上肢IV・手指IV

3: 上肢IV・手指III

4: 上肢III・手指IV

5: 上肢III・手指III

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

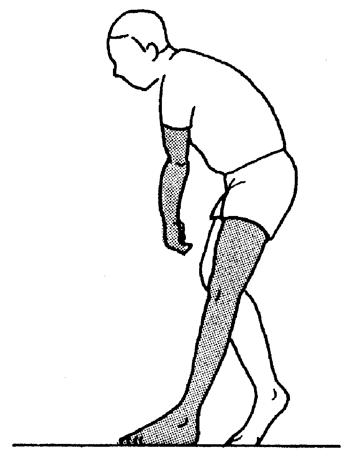

第36回午前:第5問

脳卒中による左片麻痺患者で、麻痺側立脚相に図のような異常歩行がみられた。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 麻痺側に荷重してのブリッジ

2: 腹筋群の促通

3: 下腿三頭筋の持続的伸張

4: 背屈制限付き短下肢装具の使用

5: 足背屈筋群の機能的電気刺激

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第13問

75歳の男性。脳梗塞による左片麻痺。回復期リハビリテーション病棟での作業療法をSOAP〈Subjective Objective Assessment Plan〉の方法を用いて記録している。Subjectiveに対する記載はどれか。

1: 「OTが訪室すると表情が乏しい」

2: 「今日は調子が良くないです」

3: 「OT開始時血圧126/78 mmHg」

4: 「ベッド車椅子間の移乗動作訓練3回実施」

5: 「動作能力に変化なしと考えられる」

- 答え:2

- 科目:臨床実習

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第36問

63歳の女性。脳血管性認知症。55歳の頃、一過性脳虚血発作で倒れたことがある。最近、そのような事実はないのに、「息子たちが無断で家の売却の話を進めた」と被害的になり、興奮状態となった。また、日中から雨戸を閉めきり、「家中に虫がいる」と言うようになり入院した。入院後は、問題行動も消失し、作業療法の導入が計画された。この患者の導入時の作業療法で適切なのはどれか。2つ選べ。 ア.共同作業から参加させる。イ.作業の間違いはすぐに指摘するウ.作業内容は変化の多いものにする。エ.短時間でできる作業を選ぶ。オ.毎回同じ作業療法士が指導する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:認知症・高齢者障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第44問

適切でない組合せはどれか。ただし、片麻痺は右で、ブルンストローム法ステージは上肢・手指の順。右利きとする。

1: II・II-非麻痺側での箸の練習をする。

2: III・IV-麻痺側で受話器を取って耳に当てる。

3: IV・V-麻痺側を調理の補助手として使う。

4: IV・V-手さげカバンを麻痺側肘にかける。

5: V・VI-両手で洗濯物を干す。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午後:第64問

脳血管障害で正しい組合せはどれか。

1: 脳出血-夜間就眠中に発症することが多い。

2: くも膜下出血-突発的に発症する。

3: 脳血栓-数分で症候は完成する。

4: 脳塞栓-症候の完成までに1~2日を要する。

5: 一過性脳虚血発作-血圧の上昇で発症する。

- 答え:2

- 科目:神経・筋系の障害と臨床医学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第27問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 体温上昇を伴う。

2: 脳卒中発症直後から生じる。

3: 重度の片麻痺で多くみられる。

4: 患側手背に限局した疼痛を認める。

5: 早期には上肢全体に高度な浮腫を認める。

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第3問

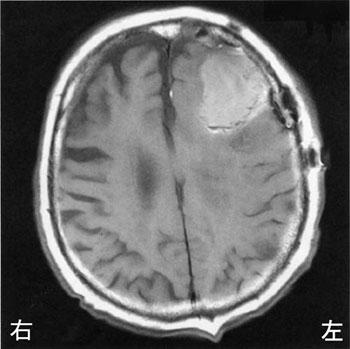

58歳の男性。脳腫瘍と診断された。頭部MRIを示す。最も考えられる症状はどれか。

1: 体幹失調

2: 視野障害

3: 注意障害

4: 感覚性失語

5: 左半側空間無視

- 答え:3

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第7問

48歳の女性。外傷性脳損傷後1か月経過。意識は清明。麻痺は認めない。ミニメンタルステート検査(MMSE)は30点。三宅式記銘力検査の正答は有関係対語10-10-10、無関係対語2-3-7。ベントン視覚記銘検査即時再生で正確数10・誤謬数0、15秒後の再生で正確数7・誤謬数3。障害されているのはどれか。

1: 意味記憶

2: 近時記憶

3: 遠隔記憶

4: 展望記憶

5: 手続き記憶

- 答え:2

- 科目:高次脳機能障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第25問

脳卒中後の肩手症候群について正しいのはどれか。

1: 患側の手に冷感がみられる。

2: 麻痺が重度の場合に発症しやすい。

3: 星状神経節ブロックは無効である。

4: 脳卒中発症後3週以内に生じやすい。

5: 自動的な関節可動域運動は症状を悪化させる。

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第10問

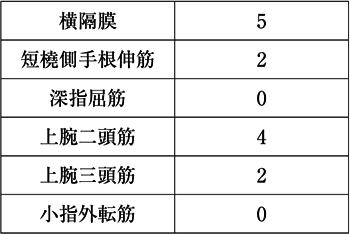

26歳の男性。仕事中の事故によって頸髄損傷を生じた。S4、5領域の運動機能と感覚機能とは完全に喪失していた。徒手筋力テストの結果を表に示す。到達可能と予測される動作はどれか。

1: 更衣

2: 自己導尿

3: プッシュアップ動作

4: 自助具を用いた食事動作

5: ベッドから車椅子への移乗動作

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第16問

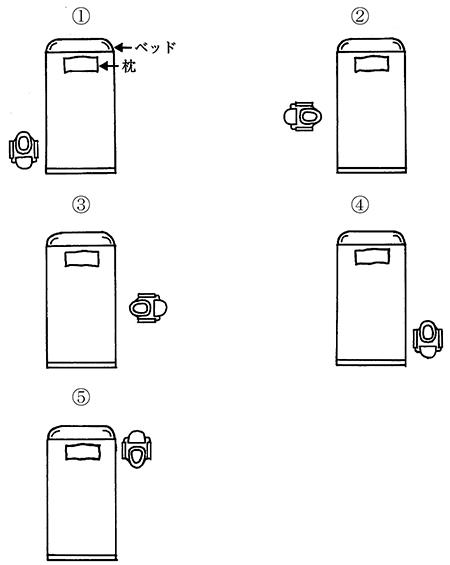

脳卒中後の左片麻痺患者の生活環境を整えることとした。ベッドとポータブルトイレの位置で適切なのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:1

- 科目:ADL・生活環境

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する