第43回午前第59問の類似問題

第37回午前:第83問

反射性交感神経性ジストロフィーの物理療法で適切でないのはどれか。

1: 経皮的電気刺激

2: 紫外線

3: 渦流浴

4: コンプレッションポンプ

5: ホットパック

- 答え:2

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第27問

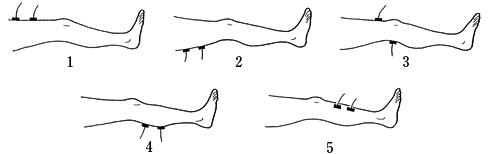

図は相反抑制を利用して下腿三頭筋の痙縮治療を目的とした電気刺激法である。正しい電極の位置はどれか。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第71問

10歳のデュシェンヌ型筋ジストロフィー児に行う理学療法で誤っているのはどれか。

1: 在宅呼吸訓練の指導

2: 腸脛靱帯の持続的伸張運動

3: 長下肢装具による歩行訓練

4: 下肢筋への機能的電気刺激

5: 自動運動による筋力低下の予防

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第59問

他動運動の目的で適切でないのはどれか。

1: 関節拘縮の予防

2: 筋力の維持

3: 筋長の維持

4: 末梢循環の改善

5: 固有受容器に対する刺激

- 答え:2

- 科目:運動療法基礎

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第51回午前:第25問

脳卒中片麻痺に対する斜面台を用いた運動療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 内反尖足の予防

2: 立位感覚の向上

3: 覚醒レベルの向上

4: 体幹筋筋力の維持

5: 膝関節伸展筋の痙縮抑制

- 答え:5

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第96問

精神遅滞(知的障害)の作業療法の目的で誤っているのはどれか。

1: 日常生活動作の獲得を目指す。

2: 作業体験の機会を提供する。

3: 対人交流の練習をする。

4: ストレス対処法を学ぶ。

5: 自己洞察を促す。

- 答え:5

- 科目:発達・小児疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第77問

低周波刺激で誤っているのはどれか。

1: 筋の発生張力は刺激強度に依存する。

2: 筋収縮には、刺激の持続時間が短いほど強い刺激を必要とする。

3: 正常筋は脱神経筋より順応を起こしやすい。

4: 正常筋の不応期は脱神経筋の不応期より短い。

5: 脱神経筋は正常筋に比べて短い刺激持続時間で反応する。

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第52問

誤っている組合せはどれか。

1: 赤外線 - 浮腫の改善

2: 腰椎持続牽引 - 腰椎の安静保持

3: 全身浴 - 胃液分泌の低下

4: 低周波 - 痙縮の抑制

5: レーザー - 疼痛の緩和

- 答え:1

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第58問

末梢神経損傷後の麻痺手の管理で誤っているのはどれか。

1: 機能予後の指標-損傷部遠位刺激での運動誘発電位

2: 神経再生の促進-脱神経筋の充分な伸張

3: 異常感覚の改善-サンドペーパーでの脱感作

4: 過誤神経支配筋の再教育-バイオフィードバックによる分離運動

5: ピンチ動作の機能代償-対立スプリントの利用

- 答え:2

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第53問

頸髄損傷患者の肺理学療法の目的で誤っているのはどれか。

1: 排痰の促進

2: 微小気管支の開存

3: 胸郭可動性の確保

4: 1回換気量の増大

5: 肋間筋の筋力増強

- 答え:5

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第52問

対麻痺患者(フランケルA)の立位訓練の目的で適切でないのはどれか。

1: 骨粗鬆症の予防

2: 尿路結石の予防

3: 下肢筋萎縮の予防

4: 股関節の屈曲拘縮の予防

5: 起立性低血圧の予防

- 答え:3

- 科目:脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第81問

超音波(連続波)療法の生理的作用で誤っているのはどれか。

1: 結合織の伸張性の増大

2: 代謝の亢進

3: 神経伝導速度の増大

4: 関節内温度の上昇

5: 筋緊張の亢進

- 答え:5

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第61問

多発性硬化症の症状と理学療法との組合せで適切でないのはどれか。

1: 痙 縮-全身温浴

2: 廃用性筋力低下-等張性筋力増強

3: 運動失調-重錘負荷

4: 耐久力低下-ボルグ指数11の運動

5: 歩行時尖足-短下肢装具

- 答え:1

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第60問

骨折の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 難治性遷延性治癒骨折では骨電気刺激療法が行われる。

2: コーレス骨折では浮腫の予防が重要である。

3: 膝蓋骨骨折ではハムストリングスの強化に重点をおく。

4: 下腿骨骨幹部骨折ではPTBギプスによって早期歩行が可能である。

5: 踵骨骨折では早期自動運動が重要である。

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午後:第63問

副交感神経の興奮によるものはどれか。

1: 瞳孔散大

2: 胆嚢弛緩

3: 消化管蠕動抑制

4: 気管支平滑筋収縮

5: 外生殖器血管収縮

- 答え:4

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第85問

多発性硬化症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 痙縮に対して寒冷療法を行う。

2: 麻痺に応じて装具療法を行う。

3: 不随意運動には重錘を装着する。

4: 筋力増強訓練は高負荷低頻度で行う。

5: 視力障害には他の感覚による代償訓練を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第31問

小脳失調患者の上肢の協調性向上を目的とした方法で正しいのはどれか。

1: 上肢遠位部に弾性緊迫帯を巻く。

2: 上肢遠位部に重錘を負荷する。

3: 筋にタッピング刺激を与える。

4: 筋に寒冷刺激を与える。

5: 筋の他動伸張を行う。

- 答え:2

- 科目:脳血管疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第28問

実用性歩行が可能な脳卒中患者に対する維持期理学療法で最も期待できる効果はどれか。

1: 麻痺の重症度の改善

2: 下肢痙縮の改善

3: 感覚障害の改善

4: 持久力の向上

5: 認知症の改善

- 答え:4

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第40問

寒冷療法の作用で正しいのはどれか。

1: 滑液粘性の低下

2: 疼痛閾値の低下

3: 神経伝導速度の増加

4: 筋紡錘の感受性の減弱

5: 毛細血管透過性の亢進

- 答え:4

- 科目:物理療法

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午前:第50問

頸髄損傷の早期理学療法とその目的との組合せで誤っているのはどれか。

1: 肺理学療法-無気肺の予防

2: 他動的関節可動域訓練-関節拘縮の予防

3: 座位訓練-横隔膜の筋力強化

4: 残存筋の自動介助訓練-筋力の維持・改善

5: 体位変換-褥瘡の予防

- 答え:3

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する