第42回午前第32問の類似問題

第53回午前:第13問

55歳の男性。2年前に筋萎縮性側索硬化症と診断された。2か月前に誤嚥性肺炎を起こして入院した。肺炎改善後、胃瘻が造設された。構音障害が重度で、発音は母音のみ可能、発声持続時間は8秒。湿性嗄声はない。唾液の空嚥下は可能である。上肢の筋力はMMTで4レベルであるが、体幹および下肢の筋力は3。歩行のFIMは1、移乗のFIMは6及びトイレ動作のFIMは6であった。自宅退院を計画している。この患者に対する対応で正しいのはどれか。

1: 食事を常食で再開する。

2: エアマットの使用を勧める。

3: 透明文字盤の使用を勧める。

4: ポータブルトイレの使用を勧める。

5: チンコントロール電動車椅子を導入する。

- 答え:4

- 解説:筋萎縮性側索硬化症の患者は、運動機能が障害されているため、適切な対応が必要である。この患者は、誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されており、嚥下機能が障害されている。また、上肢筋力は4レベルであるが、歩行は困難である。移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。

- 患者は誤嚥性肺炎の後に胃瘻を造設されていることから、嚥下機能が障害されていると考えられる。食事は経口摂取だとしても、常食ではなく誤嚥を起こしにくい嚥下困難食から開始すべきである。

- 患者は、上肢筋力がMMTで4レベル、体幹と下肢の筋力がMMT3であるため、臥位での体動は可能と考えられる。臥床していても、体動が可能であれば、褥瘡の危険性は低く、エアマットは不要である。

- 発声が母音のみでも、クローズドクエスチョンのような音声でのコミュニケーションが可能である。この患者の場合は母音を発声できるので人工喉頭を用いることもできる。透明文字盤は、気管切開により発声できない状態に備えることはできるが、現段階では不要である。

- 移乗とトイレ動作はFIMで6点であり、手すりや補助具を用いることで自立可能な状態である。この場合、ポータブルトイレを用いれば、自宅の居室で排泄が可能となる。正しい選択肢である。

- 患者は上肢筋力がMMT4レベルであり、車椅子は電動でなくても利用可能である。症状が重症化したときには、電動車椅子のほか、上肢以外を駆動に用いる型の車椅子も検討する必要があるが、現段階ではチンコントロール電動車椅子の導入は不要である。

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第40問

70歳の男性。肺気腫による慢性呼吸不全で在宅酸素療法を行っている。自宅での生活指導として誤りはどれか。2つ選べ。

1: 息切れがなければ酸素を一時的に止める。

2: 息切れがあれば入浴しない。

3: 階段昇降では時々立ち止まり深呼吸をする。

4: 食事は高カロリーのものを摂取する。

5: エネルギー消費の多い日常生活動作を指導する。

- 答え:1 ・5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第52回午後:第10問

68歳の男性。慢性呼吸器疾患。「最近、入浴すると息切れがする」との訴えがある。入浴指導として正しいのはどれか。

1: 片手で髪を洗う。

2: 首まで湯につかる。

3: 短いタオルで背中を洗う。

4: 吸気に合わせて動作を行う。

5: 長座位で膝を立てて足を洗う。

- 答え:1

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第17問

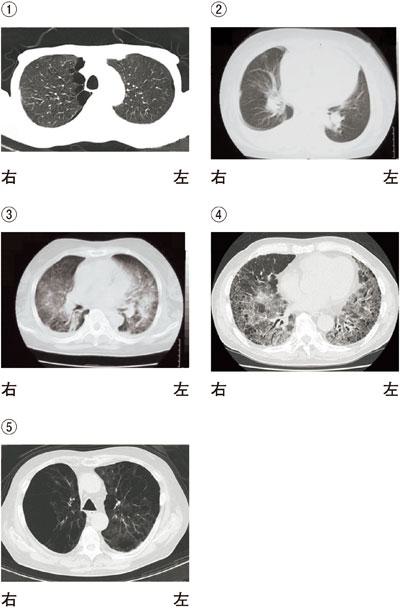

次の文を読み、問題17、問題18の問いに答えよ。65歳の男性。間質性肺炎。労作時呼吸困難、咳を主訴に来院した。3年前から歩行時の呼吸困難が増悪した。1か月前から咳、労作時の呼吸困難の悪化を認め入院となった。入院時、心電図は洞調律。血液検査ではCRP 3.1 mg/dL(基準値:0.3 mg/dL未満)、KL-6 790 U/mL(基準値500 U/mL未満)であった。理学療法評価では、mMRC息切れスケールはグレード3。筋力はMMT上下肢4、6分間歩行テストは200 mであった。胸部CTを示す。この患者の胸部CTとして最も可能性が高いのはどれか。

1: ①

2: ②

3: ③

4: ④

5: ⑤

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第37問

70歳の男性。身長170 cm、体重60 kg。陳旧性心筋梗塞による慢性心不全、NYHA(New York Heart Association,1964)のclass II。医師の指示によって在宅での心臓リハビリテーションを行っている。自宅での生活指導で正しいのはどれか。

1: できるだけ水分摂取を行う。

2: 体重増加は栄養改善の良い指標である。

3: ボルグ指数で15程度の運動を勧める。

4: 安静時に息切れがある日は運動を休む。

5: 安静時間を長くしてエネルギー消費量を減らす。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第19問

78歳の男性。58歳時に肺気腫、60歳時に高血圧を指摘されている。70歳時に脳梗塞による左片麻痺。現在、独歩可能で降圧薬を服用し、経皮的酸素飽和度(SpO2)をモニターし、自宅で生活している。訪問リハビリテーション時の血圧は158/88 mmHg、心拍数は70/分であった。日常生活指導で適切でないのはどれか。

1: 運動時の心拍数の上限は80/分とする。

2: 運動中にSpO2が85%に下がったら安静にする。

3: 収縮期血圧が190 mmHgを越えたら安静にする。

4: 昼食後は1時間の休憩をとる。

5: 口すぼめ呼吸を指導する。

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第32問

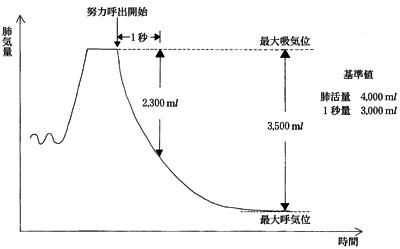

45歳の男性。息切れで階段を昇れなくなったため受診した。スパイログラムで図のような計測値と努力呼出曲線とを得た。この患者の1秒率で最も近いのはどれか。

1: 88%

2: 83%

3: 70%

4: 66%

5: 58%

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午前:第18問

55歳の女性。COPDに対して在宅酸素療法(HOT)を行っている。MRCグレード3(Hugh-Jones分類Ⅳ相当)である。この患者に指導する運動として適切なのはどれか。

1: ジョギング

2: 四肢体幹のストレッチ

3: 速歩

4: ゴルフ

5: 階段昇降

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第21問

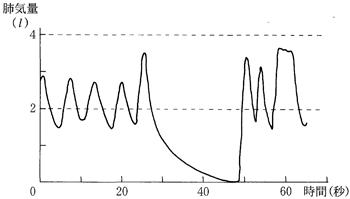

72歳の男性。肺機能検査の結果を図に示す。正しいのはどれか。

1: フローボリューム曲線である。

2: 1回換気量は約2.8リットルである。

3: 予備吸気量は約2.2リットルである。

4: 肺活量は減少している。

5: 1秒率は低下している。

- 答え:5

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第17問

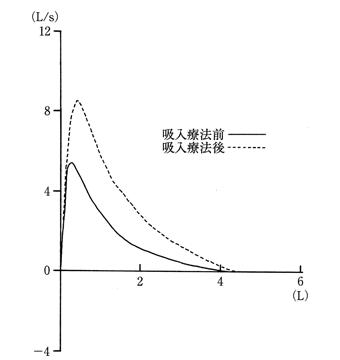

42歳の男性。気管支喘息。ある薬物の吸入療法前後のフローボリューム曲線の変化を図に示す。この薬物によって生じた呼吸器系の変化として正しいのはどれか。

1: 気道抵抗の低下

2: 呼気筋力の増強

3: 肺拡散能の改善

4: 胸郭柔軟性の改善

5: 肺コンプライアンスの増加

- 答え:1

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午後:第10問

65歳の男性。脳梗塞。急性心不全の合併のため発症後14日目から訓練を開始することになった。訓練開始翌日の歩行訓練中に突然胸痛を訴え、SpO2(経皮的酸素飽和度)が97%から88%まで低下した。病態で最も考えられるのはどれか。

1: 胃痙攣

2: 肺塞栓

3: 喘息発作

4: 低血糖発作

5: 起立性低血圧

- 答え:2

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第78問

呼吸障害の理学療法で適切なのはどれか。

1: 拘束性換気障害には口すぼめ呼吸を行う。

2: 慢性肺気腫の症例では速い呼気運動を行う。

3: ボルグ指数15~17の負荷で行う。

4: 無酸素性作業閾値以上の運動負荷で行う。

5: 階段では昇りながら息をはき、止まって吸気を行う。

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第20問

68歳の男性。2型糖尿病、脂質異常症。身長160 cm、体重85.0 kg、体脂肪率38%。血液検査は、HbA1c8.2%、空腹時血糖145 mg/dL。仕事は管理職、デスクワーク中心で一日の歩数は3,550歩(同年代歩数7,157歩)。筋力低下、感覚障害、関節可動域制限は認めない。運動療法で誤っているのはどれか。

1: 食事の1時間後に実施する。

2: 筋力増強運動は週2~3回行う。

3: 身体活動量増加のための生活指導を行う。

4: 有酸素運動は1回10分、週に合計40分程度行う。

5: 有酸素運動の運動強度は最大酸素摂取量の50%程度とする。

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午前:第81問

慢性閉塞性肺疾患の理学療法で適切でないのはどれか。

1: インセンティブ・スパイロメトリー

2: ハッフィング

3: 口すぼめ呼吸

4: 呼吸補助筋強化

5: 体位排痰法

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第14問

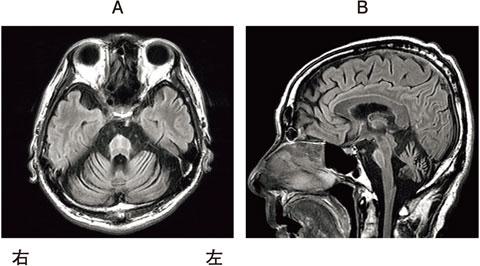

60歳の男性。7年前から歩行時にふらつきを自覚し、6年前から話し方が単調で途切れ途切れとなり膀胱直腸障害と起立性低血圧を認めた。四肢の固縮や振戦が徐々に進行し、2年前から車椅子で移動するようになった。最近、声が小さくなり呼吸困難感を訴えるようになった。頭部MRIのFLAIR画像で水平断(A)および矢状断(B)を示す。この疾患で合併する可能性が高いのはどれか。

1: 失 語

2: 拮抗失行

3: 声帯麻痺

4: 下方注視麻痺

5: 他人の手徴候

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午後:第2問

60歳の男性。COPDが進行し在宅酸素療法が導入された。酸素流量は労作時2 L/分である。入浴動作の指導で正しいのはどれか。

1: 洗髪を片手で行う。

2: 動作を素早く行う。

3: 浴槽に肩まで浸かる。

4: 洗い場の椅子の座面を低くする。

5: 入浴中は経鼻カニューレを外す。

- 答え:1

- 解説:COPD患者に対する入浴動作の指導では、酸素飽和度の低下を防ぐために適切な動作や環境を整えることが重要です。労作時の酸素流量が2 L/minであることから、適切な酸素吸入量を確保しながら入浴動作を行う必要があります。

- 正しい選択肢です。両手を挙げる洗髪動作は酸素飽和度の低下を招きやすいため、片手ずつ行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。動作を素早く行うと酸素消費が増え、酸素飽和度が低下する可能性があるため、ゆっくりと行うことが望ましいです。

- 間違った選択肢です。浴槽に肩まで浸かると血中酸素飽和度が下がりやすくなるため、避けるべきです。

- 間違った選択肢です。低い椅子に座ると腹部が圧迫され、呼吸がしにくくなるため、適切な高さの椅子を使用することが望ましいです。

- 間違った選択肢です。入浴中は酸素消費が増えるため、経鼻カニューレを外さずに酸素吸入を継続する必要があります。

- 科目:内科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第25問

55歳の男性。急性心筋梗塞後合併症なく4週で自宅退院となった。復職までの2か月は自宅療養の予定である。自宅療養中の生活指導として適切でないのはどれか。

1: 1日に1~2 kmの歩行

2: 休みながらの階段昇降

3: 脈拍120/分以下での自転車エルゴメーター

4: 洗車・ワックスがけ

5: ボルグ指数12以下での運動

- 答え:4

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第6問

75歳の男性。肺がん根治術後。退院時の全身持久性の評価として適切なのはどれか。

1: 片脚立位時間

2: 6分間歩行テスト

3: 10 m最大歩行速度

4: five times sit to stand test

5: Timed Up and Go Test〈TUG〉

- 答え:2

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第38問

新型コロナウイルス(COVID-19)による肺炎後の患者に呼吸機能検査を行ったところ、努力性肺活量は5.00 Lで、1秒率は80%であった。年齢、性別、体格をもとに計算した1秒量の予測値が3.46 Lであるとき、%一秒量(%FEV 1)で正しいのはどれか。

1: 76%

2: 86%

3: 96%

4: 106%

5: 116%

- 答え:5

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第56回午前:第44問

筋萎縮性側索硬化症の進行により非侵襲的陽圧換気〈NPPV〉療法を適応すべき数値はどれか。

1: PaO2:80 mmHg

2: PaCO2:60 mmHg

3: 睡眠中SpO2:94%

4: 最大吸気圧:75 cmH2O

5: %努力性肺活量(%FVC):85%

- 答え:2

- 科目:呼吸・循環・代謝障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する