第40回午後第40問の類似問題

第35回午後:第43問

正しいのはどれか。

1: 大転子は股関節120゚屈曲位でローザー・ネラトン線上に触れる。

2: スカルパ三角は鼠径靭帯、縫工筋内縁および大内転筋外縁からなる。

3: ハムストリングスは半膜様筋と半腱様筋との2筋を総称していう。

4: トレンデレンブルグ徴候は患脚側の骨盤が遊脚時に落下する現象をいう。

5: 成人の健常な大腿骨の頸体角は120~130゚である。

- 答え:5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第40問

拮抗する作用のある筋の組合せで誤っているのはどれか。

1: 肩甲下筋-烏口腕筋

2: 上腕二頭筋-上腕三頭筋

3: 短橈側手根伸筋-長掌筋

4: 小殿筋-恥骨筋

5: 大腿直筋-大腿二頭筋

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午前:第72問

膝関節屈曲運動の制限に関与するのはどれか。

1: 斜膝窩靱帯の緊張

2: 前十字靱帯の緊張

3: 大腿後面と下腿後面の接触

4: 大腿骨の転がり運動の出現

5: 内側側副靱帯の緊張

- 答え:3

- 解説:膝関節屈曲運動の制限に関与するのは大腿後面と下腿後面の接触である。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 斜膝窩靱帯の緊張は、膝関節伸展と外旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 前十字靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 大腿後面と下腿後面の接触は、膝関節屈曲運動の制限に関与する。これは筋腹の接触により運動が制限されるためである。

- 膝関節完全伸展位から屈曲初期時に大腿骨の転がり運動が出現するが、これは正常な動きであり制限に関与しない。

- 内側側副靱帯の緊張は、膝関節伸展と内旋の制限に関与しているため、屈曲運動の制限には関与しない。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第23問

端座位で膝関節を完全伸展位から屈曲した際に生じるのはどれか。

1: 前十字靱帯は弛緩する。

2: 内側側副靱帯は緊張する。

3: 屈曲初期に脛骨は外旋する。

4: 内側半月板よりも外側半月板の方が大きく移動する。

5: 屈曲初期にすべり運動が生じ、続いて転がり運動が加わる。

- 答え:4

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午前:第26問

肩関節周囲炎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 早期から筋萎縮がみられる。

2: 肩甲上腕リズムは正常に保たれる。

3: 滑車訓練は三角筋の筋力強化を目的とする。

4: 結髪に比べて結帯動作の方が制限されやすい。

5: Codman体操は慣性モーメントを利用して行う。

- 答え:4 ・5

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第45回午後:第23問

転子果長の左右差を生じるのはどれか。

1: 骨盤の傾斜

2: 大転子高位

3: 股関節の内転拘縮

4: 膝関節の屈曲拘縮

5: 足関節の尖足拘縮

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第38問

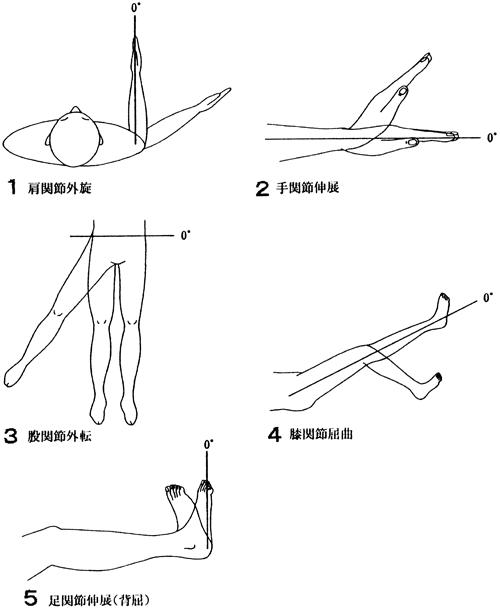

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)の基本軸で誤っているのはどれか。

1: 肩関節外旋

2: 手関節伸展

3: 股関節外転

4: 膝関節屈曲

5: 足関節伸展(背屈)

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第6問

肩関節について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕骨頭は骨幹に対して約30°前捻している。

2: 上腕骨頭は骨幹に対して頸体角がほとんどない。

3: 上腕骨頭とその関節窩はほぼ同じ大きさである。

4: 上腕二頭筋長頭腱は腱板機能を補助する。

5: 腱板は機能的な関節窩として働く。

- 答え:4 ・5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第41問

大腿義足装着者の異常歩行と原因の組合せで正しいのはどれか。

1: 過度の腰椎前弯―股関節伸展拘縮

2: 外転歩行――――股関節屈曲拘縮

3: 義足膝の不安定―股関節伸展筋力低下

4: 伸び上がり歩行―股関節内転筋力低下

5: 分回し歩行―――股関節内転拘縮

- 答え:3

- 科目:義肢・装具

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午前:第48問

検査結果と筋緊張の亢進を疑う筋(群)との組合せで誤っているのはどれか。

1: 股関節他動外転時の抵抗 - 股関節内転筋群

2: 足関節背屈の可動域低下 - 下腿三頭筋

3: 肘関節他動伸展時の折りたたみナイフ現象 - 上腕二頭筋

4: 手関節他動背屈時の歯車現象 - 手指伸筋群

5: 頭部落下試験で落下速度低下 - 頸部屈筋群

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第45問

膝関節について正しいのはどれか。2つ選べ。

1: らせん関節である。

2: 屈曲の最終期にはころがり運動となる。

3: 伸展位では側副靭帯は弛緩する。

4: 半腱様筋は下腿の外旋運動を行う。

5: 完全伸展時には下腿の内旋運動はできない。

- 答え:1 ・5

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第57回午後:第71問

肩甲骨の上方回旋に作用する筋はどれか。

1: 広背筋

2: 前鋸筋

3: 菱形筋

4: 肩甲下筋

5: 肩甲挙筋

- 答え:2

- 解説:肩甲骨の上方回旋に作用する筋は、僧帽筋上部、僧帽筋下部、前鋸筋である。それぞれの筋の作用を理解することが重要です。

- 広背筋は肩関節伸展や内転に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 前鋸筋は肩甲骨外転や上方回旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋に作用するため、この選択肢は正解です。

- 菱形筋は肩甲骨挙上、内転、下方回旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 肩甲下筋は肩関節水平屈曲や内旋に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 肩甲挙筋は肩甲骨挙上に作用する筋であり、肩甲骨の上方回旋には作用しないため、この選択肢は誤りです。

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第41回午前:第46問

転子果長の左右差の原因はどれか。

1: 側弯で骨盤が傾斜している。

2: 大転子が高位となっている。

3: 股関節に屈曲拘縮がある。

4: 膝関節に屈曲拘縮がある。

5: 足関節に尖足拘縮がある。

- 答え:4

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第37問

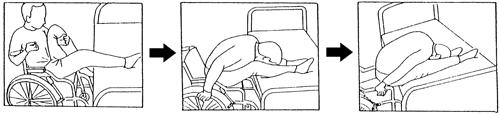

脊髄損傷(第6頸髄節まで機能残存)患者に対して図のような順序でトランスファーの指導を行った。誤っているのはどれか。

1: 肘屈筋で体幹をハンドルに固定する。

2: 肘屈筋で大腿を持ち上げる。

3: 手関節伸筋で下腿をベッドに乗せる。

4: 肘伸筋で身体を前方に移動する。

5: 肩甲骨下制筋で殿部をベッドに押し上げる。

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第10問

正しい組合せはどれか。

1: 顎関節-球関節

2: 環軸関節-車軸関節

3: 肩鎖関節-靭帯結合

4: 仙腸関節-軟骨結合

5: 距腿関節-鞍関節

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第96問

誤っている組合せはどれか。

1: トーマステスト-股関節屈曲拘縮

2: オーベルテスト-腸脛靭帯短縮

3: パトリック徴候-股関節外転筋短縮

4: SLR(下肢伸展挙上テスト)-ハムストリングス短縮

5: 尻上がり現象-大腿四頭筋短縮

- 答え:3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第38回午前:第50問

関節可動域測定(日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会基準による)による運動方向と基本軸との組合せで誤っているのはどれか。2つ選べ。

1: 肩関節屈曲-肩峰を通る床への垂直線

2: 前腕の回内-床への垂直線

3: 股関節屈曲-上前腸骨棘と外果を結ぶ線

4: 膝関節屈曲-大腿骨

5: 足関節背屈-腓骨への垂直線

- 答え:2 ・3

- 科目:理学療法評価学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午後:第72問

筋と体幹の運動の組合せで正しいのはどれか。

1: 外腹斜筋 ― 同側への回旋

2: 最長筋 ― 伸展

3: 腹横筋 ― 側屈

4: 腹直筋 ― 伸展

5: 腰方形筋 ― 屈曲

- 答え:2

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第43回午後:第3問

誤っている組合せはどれか。

1: 指節間関節 - 蝶番関節

2: 環軸関節 - 車軸関節

3: 肩関節 - 球関節

4: 仙腸関節 - 平面関節

5: 距腿関節 - 鞍関節

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第51問

頸椎で正しいのはどれか。2つ選べ。

1: 環椎に椎体はない。

2: 軸椎に上関節面はない。

3: 第4頸椎に鈎状突起はない。

4: 第5頸椎の横突孔は椎骨動脈が貫通しない。

5: 第7頸椎の棘突起先端は二分しない。

- 答え:1 ・5

- 解説:頸椎は椎骨の一部で、特徴的な構造を持っている。第1頸椎(環椎)と第2頸椎(軸椎)は特殊な形状を持ち、それ以降の頸椎も独自の特徴がある。

- 正しい。第1頸椎(環椎)は環状の椎骨で、椎体や棘突起、上・下関節突起を欠く。

- 間違い。第2頸椎(軸椎)は、上関節突起はないものの、上関節面はある。また、棘突起が大きいのが特徴である。

- 正しい。第3~7頸椎椎体の上面は、側縁が上方に向かって突出し、鈎状突起(椎体鈎)となる。

- 間違い。第5頸椎の横突起には横突孔があり、椎骨動・静脈の通路となっている。椎骨動脈は第6頸椎から上位の横突孔を通るのに対し、椎骨静脈は全頸椎の横突孔を通る。

- 間違い。第7頸椎(隆椎)は、頸椎の中で最も長い棘突起をもつが、その棘突起先端は二分しない。

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する