第40回午前第42問の類似問題

第37回午前:第67問

変形性膝関節症の理学療法で誤っているのはどれか。

1: 関節痛の軽減のため温熱療法を行う。

2: 膝内側痛の軽減のため靴に内側ウェッジを作製する。

3: 大腿四頭筋の筋力増強訓練を行う。

4: 屈曲拘縮軽減のためハムストリングスの伸張を行う。

5: 関節の荷重軽減のため杖を使用する。

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第12問

40歳の女性。2年前から歩行障害を自覚し、黄色靱帯骨化症と診断され手術を予定している。特記すべき併存症はみられない。この患者の理学療法の目的で適切でないのはどれか。

1: 痙性歩行の改善

2: 下肢の筋力増強

3: 胸部絞扼感の軽減

4: 上肢の感覚障害の改善

5: 骨盤底筋群の筋力増強

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第62問

背臥位で強度の腰椎前弯がみられる原因として正しいのはどれか。

1: 膝関節の伸展拘縮

2: 股関節の屈曲拘縮

3: 腰方形筋の筋力低下

4: 脊柱起立筋の筋力低下

5: 腹筋の筋力低下

- 答え:2

- 科目:臨床運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第14問

20歳の男性。交通事故による大腿骨骨幹部骨折。キュンチャー釘による内固定術後1週目である。理学療法で誤っているのはどれか。

1: 大腿部の筋リラクセーション

2: 極超短波による温熱療法

3: 足関節自動運動

4: 大腿四頭筋の等尺性収縮

5: 健側に行うPNF

- 答え:2

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第14問

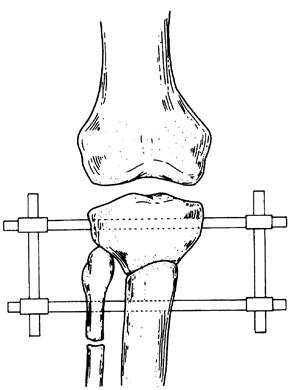

75歳の男性。変形性膝関節症で図のような手術を受けた。術後理学療法で誤っているのはどれか。2つ選べ。ア.術後1日:大腿四頭筋の等尺性収縮運動イ.術後2~3日:膝関節の他動的関節可動域訓練ウ.術後1週:平行棒内で患側1/2部分体重負荷エ.術後3週:下肢伸展挙上による筋力増強オ.術後6週:松葉杖を用いた平地歩行

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:2 ・3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第45問

多発性硬化症の理学療法で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.運動失調に対して重り負荷を用いる。イ.筋力低下に対してデローム法による漸増抵抗運動を行う。ウ.体力低下に対してボルグ指数の「かなりきつい」運動を行う。エ.痙縮に対して全身温浴を用いる。オ.歩行時の尖足に対して短下肢装具を用いる。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:1 ・5

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第45問

正しいのはどれか。

1: 椅子からの立ち上がり開始時に足関節は背屈する。

2: 椅子からの立ち上がり開始時に骨盤は後傾する。

3: 椅子からの立ち上がり離殿時に膝は屈曲する。

4: 立位時の重心線は膝蓋骨前面を通る。

5: 立位時の腹筋活動は腰椎前弯を増大する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午前:第15問

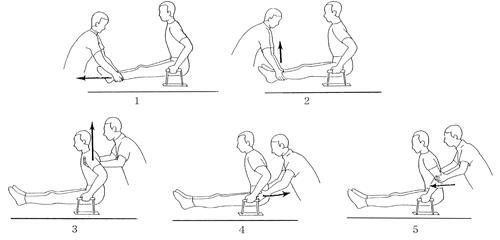

脊髄損傷(第8頸髄節まで機能残存)患者のプッシュアップ運動の介助手技で適切なのはどれか。(矢印は介助者の力の方向を示す)

- 答え:4

- 科目:頸髄・脊髄損傷

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第25問

55歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。発症後5年経過し、在宅療養中。現在、座位時間は1日4~5時間。車椅子の駆動はかろうじて可能。夫と息子は自宅の一角で自営業を営んでいる。仕事の忙しい時間帯はヘルパーを頼んでいる。患者の話す声は、かろうじて聞き取れる程度である。この患者に対する日常生活改善のためのアプローチとして適切でないのはどれか。

1: コミュニケーション障害に備えて透明文字板の導入を検討する。

2: 下肢の痙縮を利用して、ツイスターで移動動作の介助を楽にする。

3: ベッド柵に鏡を取り付けて、入ってくる人が見えるようにする。

4: 環境制御装置の導入を検討する。

5: 介護者に連絡するための緊急連絡手段を検討する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第2問

50歳の男性。脳卒中発症後3か月経過した片麻痺。ブルンストローム法ステージは下肢III。中等度痙縮のため足部内反尖足を呈する。理学療法で適切でないのはどれか。

1: 長・短腓骨筋の筋再教育

2: 後脛骨筋の徒手的伸張法

3: 後脛骨筋の筋力増強訓練

4: 下腿三頭筋の持続伸張法

5: 下腿三頭筋への寒冷療法

- 答え:3

- 科目:脳血管障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第9問

35歳の男性。飲酒後電車内で寝過ごし、右上腕部の圧迫によって橈骨神経麻痺となった。受傷4日後で橈骨神経領域の感覚低下があり、手関節背屈および手指伸展の自動運動は困難である。この患者に対するアプローチで適切なのはどれか。2つ選べ。

1: 上腕部のアイシング

2: 手関節背屈の抵抗運動

3: Engen型把持装具の使用

4: 手指・手関節の他動伸展運動

5: コックアップ・スプリントの使用

- 答え:4 ・5

- 解説:この問題では、橈骨神経麻痺を持つ患者に対する適切な治療法を選択することが求められています。橈骨神経麻痺では、手関節背屈および手指伸展の自動運動が困難であり、感覚低下があるため、他動伸展運動やコックアップ・スプリントの使用が適切です。

- 上腕部のアイシングは、神経回復を遅延させる危険があるため、この患者には適切ではありません。代わりに、ビタミン剤の投与や保温による血行改善が行われるべきです。

- 手関節背屈の抵抗運動は、筋力が重力に抗して関節を運動できる状態でなければできません。この患者は受傷4日後であり、手関節背屈の自動運動が困難であるため、他動運動を行うべきです。

- Engen型把持装具は、手指屈曲が不可能な場合に、手関節背屈によりテノデーシス・アクションのように手指屈曲を補助する装具です。この患者は、手関節背屈の自動運動ができないため、この装具は適していません。

- 手関節背屈と手指伸展の自動運動が困難であることから、自動運動を促すために他動伸展運動を実施することが望ましい。この選択肢は正しいです。

- 橈骨神経麻痺では下垂手となるため、コックアップ・スプリントを使用し、手関節軽度背屈位で機能的肢位を保持する。この選択肢は正しいです。

- 科目:整形外科疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午前:第13問

40歳の女性。筋萎縮性側索硬化症。上肢近位筋の筋力4、遠位筋の筋力3、下肢の筋力4。最近、肺炎を2回起こしている。この患者の作業療法として適切でないのはどれか。

1: 四肢の関節可動域訓練

2: ちぎり絵による手指筋力維持

3: 体操による上肢近位筋の筋力維持

4: 飲み込みやすい食物の紹介

5: モビールを用いた呼吸筋強化

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第44問

正しいのはどれか。

1: 大腿骨頭靭帯は股関節内転時に緊張する。

2: 膝関節面は大腿骨、膝蓋骨、脛骨および腓骨で構成される。

3: 後十字靭帯は脛骨の前方への滑りを防ぐ作用がある。

4: 足関節の底背屈運動は主に距踵関節で行われる。

5: 長腓骨筋および短腓骨筋は足関節を背屈する。

- 答え:1

- 科目:運動学

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午前:第68問

筋萎縮性側索硬化症への対処で誤っているのはどれか。

1: 起居動作の維持

2: 呼吸能力の維持

3: 自己導尿の確立

4: 関節拘縮の予防

5: 移動手段の確保

- 答え:3

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第48回午前:第5問

30歳の男性。右外果骨折に対して金属プレートで骨接合術を施行した。術後2か月経過。熱感はなく、全荷重が可能となっているが、足関節の背屈制限が残存している。関節可動域訓練前の物理療法で適切でないのはどれか。

1: ホットパック

2: パラフィン浴

3: 極超短波

4: 渦流浴

5: 超音波

- 答え:3

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午前:第53問

多発性硬化症で再燃による筋力低下が進行している時期の作業療法として正しいのはどれか。

1: 筋力低下の著しい筋の筋力増強訓練に重点を置く。

2: 効率のよいADLの方法を指導する。

3: 副腎皮質ステロイド薬を減量した日に運動量を増やす。

4: 運動量の決定は感覚障害を指標にする。

5: 訓練は短時間に集中して行う。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第44回午前:第65問

多発性硬化症患者の理学療法で適切なのはどれか。

1: 球後視神経炎では眼帯をして運動療法を行う。

2: 有痛性強直性痙攣に対して超音波療法を行う。

3: Lhermitte徴候に対して神経筋促通手技を行う。

4: Uhthoff現象が出現しないような運動負荷を行う。

5: ステロイドパルス療法では直後から筋力増強運動を行う。

- 答え:4

- 科目:神経筋・感覚障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午前:第42問

変形性膝関節症の理学療法介入方法について、理学療法診療ガイドライン第1版(日本理学療法士協会)で推奨グレードが最も低いのはどれか。

1: 協調運動

2: 減量療法

3: 有酸素運動

4: 筋力増強運動

5: ホットパック

- 答え:5

- 科目:整形外科

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午前:第15問

14歳の男子。デュシェンヌ型筋ジストロフィーのステージ7(厚生省筋萎縮症研究班の機能障害度分類による)。養護施設に入所し教育・訓練を受けている。作業療法で適切でないのはどれか。

1: 歯磨き動作維持のためアームサポートを工夫する。

2: 更衣動作自立のためボタンエイドの使用訓練を行う。

3: トイレでの姿勢保持用に前方テーブルを設置する。

4: 食事のリーチ補助にターンテーブルを利用する。

5: 趣味活動の草花栽培にかさ上げした花瓶を設置する。

- 答え:2

- 科目:神経筋疾患

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第48問

廃用症候群の症状と予防法の組合せで誤っているのはどれか。

1: 起立性低血圧――離床

2: 筋力低下――――神経筋電気刺激

3: 骨萎縮―――――機能的電気刺激

4: 褥瘡――――――体位変換

5: 深部静脈血栓――弾性ストッキング

- 答え:3

- 科目:高齢期障害

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する