第34回午後第19問の類似問題

第42回午後:第18問

腎臓で正しいのはどれか。2つ選べ。 ア.糸球体は髄質にある。イ.近位尿細管は腎盂にある。ウ.尿管は皮質と連結する。エ.輸入細動脈は糸球体と連結する。オ.遠位尿細管はヘンレ係蹄と連結する。

1: ア

2: イ

3: ウ

4: エ

5: オ

- 答え:4 ・5

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第18問

腎臓についての正しいのはどれか。

1: 糸球体は髄質にある。

2: 糸球体は血液をろ過する。

3: 遠位尿細管は腎盂にある。

4: 尿細管はブドウ糖を排出する。

5: 尿管は皮質と連結する。

- 答え:2

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第9問

腎臓について正しいのはどれか。

1: 遠位尿細管は腎盂にある。

2: 尿管は皮質と連結する。

3: 糸球体は髄質にある。

4: 糸球体は血液をろ過する。

5: 尿細管はブドウ糖を排出する。

- 答え:4

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第36回午後:第4問

運動単位に含まれないのはどれか。

1: 錐体路

2: 前角細胞

3: 末梢神経線維

4: 神経筋接合部

5: 筋線維

- 答え:1

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第49回午前:第56問

大脳基底核に含まれないのはどれか。

1: 被殻

2: 網様体

3: 淡蒼球

4: 尾状核

5: 扁桃体

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第54回午前:第57問

腎臓で誤っているのはどれか。

1: 遠位尿細管は集合管につながる。

2: 尿細管は腎小体の尿管極に始まる。

3: Henle係蹄は小葉間静脈につながる。

4: Bowman囊は糸球体を包んでいる。

5: 輸入細動脈は糸球体につながる。

- 答え:3

- 解説:腎臓は尿の生成と排泄を担当する臓器であり、その構造は複雑です。腎臓の主要な構造は腎小体と尿細管であり、それらが連携して尿の生成と濃縮を行います。

- 遠位尿細管は集合管につながるので、この選択肢は正しいです。遠位尿細管は尿の濃縮や酸素濃度の調整を行い、最終的に集合管に尿を送ります。

- 尿細管は腎小体の尿管極に始まるので、この選択肢は正しいです。尿管極は腎小体から尿細管への尿の移動を開始する部分であり、尿の生成が始まります。

- Henle係蹄は小葉間静脈につながるのではなく、遠位尿細管につながるため、この選択肢は誤りです。Henle係蹄は尿の濃縮を行う部分であり、遠位尿細管に尿を送ります。

- Bowman囊は糸球体を包んでいるので、この選択肢は正しいです。Bowman囊は糸球体からの尿の取り込みを行い、尿細管へ送る役割を果たします。

- 輸入細動脈は糸球体につながるので、この選択肢は正しいです。輸入細動脈は糸球体に血液を供給し、尿の生成過程で濾過された血液成分を回収する役割を果たします。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第25問

触受容器でないのはどれか。

1: ゴルジ終末

2: パチニ小体

3: メルケル細胞

4: ルフィニー小体

5: マイスネル小体

- 答え:1

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第42回午後:第36問

免疫系に関与しないのはどれか。

1: 骨髄

2: 扁桃

3: 胸腺

4: 脾臓

5: 膵臓

- 答え:5

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第37回午後:第1問

月状骨と関節を構成しないのはどれか。

1: 橈骨

2: 三角骨

3: 小菱形骨

4: 有頭骨

5: 有鈎骨

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第49問

正常細胞の基本構造で細胞質に含まれないのはどれか。

1: 細胞膜

2: 小胞体

3: 基底膜

4: ゴルジ装置

5: ミトコンドリア

- 答え:3

- 科目:生理学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第50回午後:第52問

月状骨と関節を構成しないのはどれか。

1: 橈骨

2: 三角骨

3: 有鉤骨

4: 有頭骨

5: 小菱形骨

- 答え:5

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第46回午前:第77問

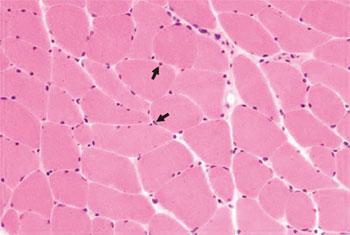

骨格筋の病理組織標本を示す。矢印で示すのはどれか。

1: 核

2: 赤血球

3: リンパ球

4: 末梢神経

5: 毛細血管

- 答え:1

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第55回午前:第67問

腎臓の排尿機構で正しいのはどれか。

1: Bowman囊は集合管に接続する。

2: 近位尿細管ではNa+が再吸収される。

3: ネフロンは糸球体と近位尿細管から構成される。

4: 糸球体ではアルブミンは水よりも濾過されやすい。

5: 糸球体濾過量は健常成人では1日に1~1.5 Lである。

- 答え:2

- 解説:腎臓の排尿機構に関する問題です。ネフロンは腎臓の基本単位であり、糸球体と尿細管から構成されます。糸球体では水や小分子が濾過され、尿細管では再吸収や分泌が行われます。

- Bowman囊は糸球体を包む構造であり、集合管には接続していません。集合管には複数のネフロンから来る遠位尿細管が合流します。

- 正解です。近位尿細管ではNa+が再吸収されるほか、アミノ酸やK+、Cl-などのイオンや水分、グルコースなども再吸収されます。

- ネフロンは腎臓の構造的、機能的単位で、1個の腎小体(糸球体とBowman嚢)と、それに続く1本の尿細管からなる。近位尿細管だけではなく、遠位尿細管も含まれます。

- 糸球体では水や小分子が濾過されやすいですが、アルブミンをはじめとする蛋白質はほとんど通さないため、アルブミンは水よりも濾過されにくいです。

- 糸球体濾過量(原尿)は血漿成分が糸球体からBowman嚢へと濾過された液体の量で、160 L/日程度です。1~1.5 L/日であるのは、健常成人の尿量です。

- 科目:生理学(消化・吸収・排泄系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第54問

大脳辺縁系に含まれないのはどれか。

1: 海馬

2: 内包

3: 帯状回

4: 乳頭体

5: 扁桃体

- 答え:2

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第53回午後:第57問

後腹膜腔に存在しないのはどれか。

1: 横行結腸

2: 腎臓

3: 十二指腸

4: 膵臓

5: 副腎

- 答え:1

- 解説:後腹膜腔に存在する臓器は、十二指腸、膵臓、腎臓、副腎、腹大動脈、下大静脈などであり、横行結腸は後腹膜腔に存在しない。

- 横行結腸はほとんど全表面が腹膜臓側葉で包まれ、間膜によって体壁につながれているため、後腹膜腔には存在しない。

- 腎臓は腹膜後器官であり、後腹壁に癒着し、腹膜の壁側葉の後ろに隠れるため、後腹膜腔に存在する。

- 十二指腸は腹膜後器官であり、全長にわたって後腹壁に癒着し、空腸や回腸のように腸間膜をもたないため、後腹膜腔に存在する。

- 膵臓は腹膜後器官であり、消化酵素を分泌するため、後腹膜腔に存在する。

- 副腎は腎臓の上端に位置する腹膜後器官であり、後腹膜に癒着しているため、後腹膜腔に存在する。

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第35回午後:第25問

感覚受容器でないのはどれか。

1: 自由神経終末

2: マイスネル小体

3: パチニ小体

4: 筋紡錘

5: 上皮小体

- 答え:5

- 科目:生理学(筋・感覚・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第47回午後:第55問

線条体を構成するのはどれか。2つ選べ。

1: 前障

2: 被殻

3: 淡蒼球

4: 尾状核

5: 下垂体

- 答え:2 ・4

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第39回午後:第55問

免疫に関与する臓器、組織で誤っているのはどれか。

1: 胸腺

2: 脾臓

3: 膵臓

4: リンパ節

5: 骨髄

- 答え:3

- 科目:臨床医学総論(病理学)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第40回午後:第9問

手の有頭骨と関節を構成しないのはどれか。

1: 舟状骨

2: 月状骨

3: 三角骨

4: 有鈎骨

5: 小菱形骨

- 答え:3

- 科目:解剖学(筋・骨格・神経系)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する

第34回午後:第17問

小腸で誤っているのはどれか。

1: 大十二指腸乳頭は総胆管と膵管の開口部である。

2: 空腸と回腸は腸間膜で固定されている。

3: 小腸の壁の粘膜は半月ヒダである。

4: 筋層の間や粘膜下組織に神経叢がある。

5: 腸腺は絨毛の間に開口する。

- 答え:3

- 科目:解剖学(その他)

- 重要度:プレミアム特典

- 類似問題を見る

- この問題について報告する