情報の受容と処理の過去問

ME2第33回午前:第6問

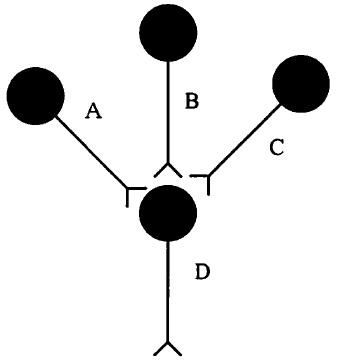

ニューロンA、B、C、Dが図のようにシナプス結合しているとき、ニューロンDの活動性が亢進する条件はどれか。ただし、A、Cは抑制性ニューロン、Bは興奮性ニューロンとして機能し、信号伝達能力は比率として、A:B:C=1:1:1とする。

1:Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進

2:Aの活動性亢進、Bの活動性亢進、Cの活動性低下

3:Aの活動性亢進、Bの活動性低下、Cの活動性亢進

4:Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性亢進

5:Aの活動性低下、Bの活動性亢進、Cの活動性低下