第14回国試午後20問の類似問題

国試第10回午後:第16問

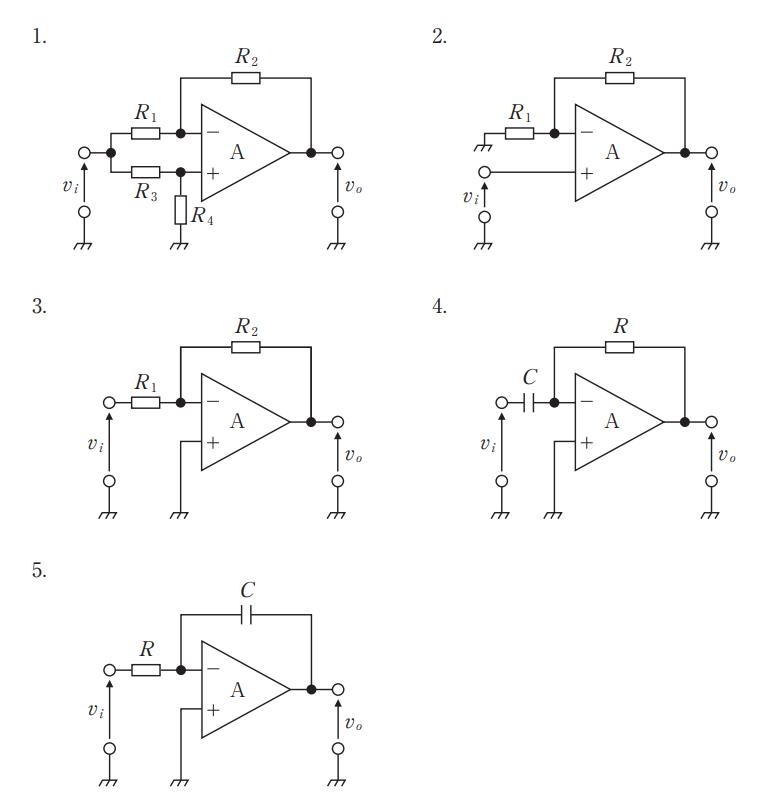

正しいのはどれか。

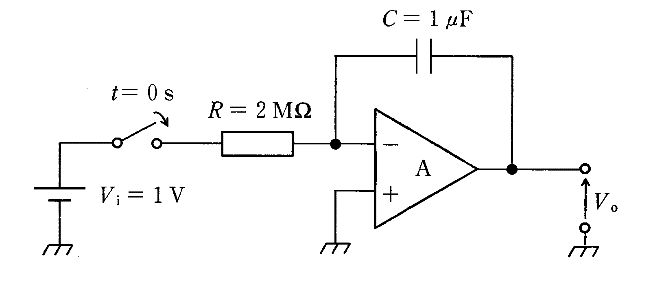

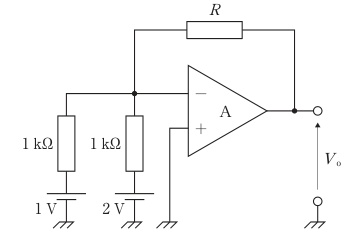

a:演算増幅器を用いて積分回路を作ることができる。

b:演算増幅器では反転入力端子と非反転入力端子との電位差はほぼ0である。

c:同相除去比(CMRR)を小さくするために演算増幅器による差動増幅回路を用いる。

d:入力インピーダンスを小さくするために演算増幅器による非反転増幅回路を用いる。

e:出力インピーダンスを大きくするために演算増幅器を用いる。

1. a b 2. a e 3. b c 4. c d 5. d e

国試第19回午後:第35問

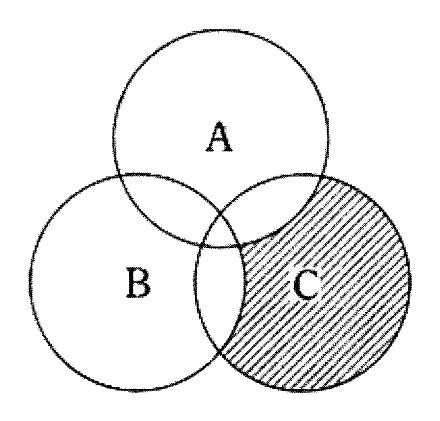

円で表される集合A,B,Cがある。網掛け部分に対応する論理式はどれか。(情報処理工学)

1:$\left(A+B\right)\bullet\overline{C}$

2:$ B\bullet\left(A+C\right)$

3:$ A\bullet{B}+B\bullet{C}$

4:$\overline{\left(A+B\right)}\bullet{C}$

5:$ B\bullet\overline{\left(A+C\right)}$

国試第10回午後:第11問

巻数比が1次:2次=10:1の変圧器(トランス)について正しいのはどれか。

a:入力交流電圧が10Vのとき、出力電圧は約1Vになる。

b:出力交流電流が10Aのとき、入力電流は約1Aになる。

c:出力側に1Ωの負荷をつないだとき、入力側からは約10Ωの負荷と見なせる。

d:出力側より1Wの電力を取り出すためには、入力側へ約10Wの電力を供給する。

e:入力に直流電圧を加えるとトランスは破損する恐れがある。

1. a b c 2. a b e 3. a d e 4. b c d 5. c d e